大脳辺縁系とも呼ばれるこの部分は、私たち人類が初期の哺乳類から受け継いできたもので、生存に必要な強い感情、恐怖や怒り、性欲などを司る。

煌きを失った性生活は性の不一致となりセックスレスになる人も多い、新たな刺激・心地よさ付与し、特許取得ソフトノーブルは避妊法としても優れ。タブー視されがちな性生活、性の不一致の悩みを改善しセックスレス夫婦になるのを防いでくれます。

煌きを失った性生活は性の不一致となりセックスレスになる人も多い、新たな刺激・心地よさ付与し、特許取得ソフトノーブルは避妊法としても優れ。タブー視されがちな性生活、性の不一致の悩みを改善しセックスレス夫婦になるのを防いでくれます。

人間の知性と動物の野生

サイモン・アンドレアエ/沢木あさみ=訳

人間の知性と動物の野生

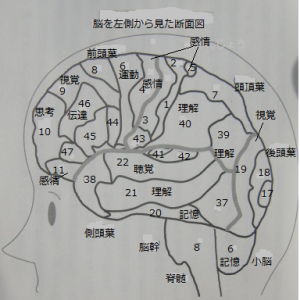

1940年代と50年代に、著名な精神科学者ポール・マクリーンが、脳の構造ほ三つのヒエラルキーに分けてみせた。脳幹を囲んで中央には、爬虫類の層がある。これは、呼吸や心拍、動きなど基礎的な肉体の反応を司る。この爬虫類の脳の周りには、旧哺乳類の脳がある。大脳辺縁系とも呼ばれるこの部分は、私たち人類が初期の哺乳類から受け継いできたもので、生存に必要な強い感情、恐怖や怒り、性欲などを司る。

そして最後、その外にあって脳のほぼ全体を包んでいるのが皮質とよばれる新哺乳類の脳で、灰褐色のこの部分でおかげで私たちは考えたり、理解したり意思を伝達しあったりできる。

進化の様々な過程で得たこの三つの層は密接に関連し合って、一つの脳を作っている。マクリーンはこれを“三位一体の脳”と呼んだ。左脳の断面図

哺乳類ならどの種でも、似たようなつくりの大脳辺縁系を持っている。だがその周りの灰白色の部分、重要な前頭葉は、高度な哺乳類しかない。

そのことに気づいたマクリーンは、言語や理論、長期的な計画を可能にしているこの部分が、もっとも基礎にある本能的欲望を司る大脳辺縁系を監視しているのだろうと推測した。

皮質の奥に大脳辺縁系の動きが潜んでいるという確固たる証拠を見つけるのはたやすいことではなかったが、思わぬところで見つかった。

性の歴史をくまなくひもとくと、大脳辺縁系を司る二つの衝動

性と攻撃性のつながりがパターンとなっているのがわかって興味深い。人類学者のヘレン・フィッシャーは、人々に心の底にしまってある性的欲望について尋ねるたび、この二つのつながりに気づくという。「女性にどんなファクターを抱いているか聞いてみることにしょう」

フィッシャーは言う。「すると、二つの答えをよく聞きます。ロマンスと、そして噛まれたいという欲望です」。フィッシャーの答えはなかなか刺激的だが、人類学者は彼女の言うことに一抹の真実があると裏づけている。三世紀に書かれたインドのセックス・マニュアル『カーマ・スートラ』は、パートナーを昂らせるテクニックとして噛むことを勧め、その五つの方法について詳しく書いている。

19世紀と20世紀にいわゆる“未開文明”を研究していた人類学者たちは、攻撃性と性のつながりが例外ではなく普通の事として扱われている文化について報告している。

「目に指を突き立てることさえ愛情の証となっている」南米のシリオノ族について報告した記録書の一つにこう記されている。「そして情熱的な愛を交わしたあとの二人は傷を負っている」

鉄の棒が、頭骸骨を貫通した

実はマクリーンが自説を展開するすでに百年も前に、やはりこのつながりを証拠づける事件が起きていた。1850年代、バーモント州キャベンディッシユで鉄道労働者たちの監督をしていたフィニアス・P・ゲイジという男が、はからずもその証拠となったのである。責任感のある監督として人気があったゲイジは新たな線路を引くため地ならしをしていたとき、突然の爆発事故に遭った。吹き飛ばされた三フィート(約1メートル)の鉄の棒が、彼の頭骸骨を貫通した。

ゲイジはあお向けに倒され、身体を痙攣させた。直ちに運ばれ、ジヨン・ハーロウという名の医者の手当てを受けた。驚いたことにゲイジはそのときまだ意識があり、何が起きたかを医者に説明し、自分の頭の穴に指差してこう言った。

「鉄の棒がここら刺さって頭をぶち抜いたんです」。それから彼は高熱を出し、意識を失った。

事件直後、事態は芳しいとはいえなかった。ゲイジの頭の穴にはカビが生え始め、友人たちはハーロウに安楽死させてやってくれと頼んだ。だがハーロウは高熱を出したゲイジを丁寧に手当てをした。

患者の命は救いたかったし、生きながえられたらどうなるか、不謹慎な好奇心を覚えたせいでもある。なぜなら鉄の棒はゲイジの頭のてっぺんだけを貫き、他の場所は無傷だったからである。

ゆっくりとだが、ゲイジは回復していった。手当を1カ月続けたのち、ハーロウは彼を解放した。これから何がどうなるのか、大いに興味を抱きながら。結果はほどなく現れた。

ゲイジは仕事を解雇されたのである。理由は「人間の知性と動物の野生の均衡が崩れた」ようだから、というものだった。ゲイジはわがままで強情になり、突飛なことを思いついてはすぐに投げ出した。

大酒を飲み、喧嘩をし、妻を捨ててあちこちの女に手を出しては振られ、売春宿に出入りし、ついに1861年、糜爛の発作を起こして死んだ。

最初は奇跡に思えたゲイジの物語は、悲劇に終わった。前頭葉の抑制がないままに、彼の本能的な衝動には歯止めが利かなくなってしまったのだ。その結果残酷な性衝動を抑えきることができなくなったのである。

このゲイジのエピソードを興味を強く惹かれた人々の中に、ロンドンのモーズリー病院で精神医学の教授を務めるピーター・フェンウィックがいる。背が高く猫背で、足取りがしっかりしていて大きな優しい手をしているフェインウィックは、糜爛にかけてはイギリス国内でも屈指の研究者でもある。

フェンウィック自身は、ゲイジのような患者には出会ったことがないが、ある種の糜爛と強い性的欲望の間に相関関係のあることに気づいていた。

フェンウィックのところでは、悩みを抱えた患者からのSOSの電話が絶えない。二日か三日の間強い性衝動に駆られ、どこかに出かけて行ってもそれを実行してしまいたくなる自分と闘うために、家庭生活そのものを台無しにしてしまいそうな患者さんたちである。

糜爛の発作がおさまれば、性衝動も治まる。そして比較的平穏無事にくらしていが、それも次に衝動に捉えられる時までのことである。

ゲイジの前頭葉がダメージを受けたように、自分の患者さんたちも一時的に前頭葉が働かなくなり、大脳辺縁系的な原始的な欲望が頭をもたげて発露を探すのだとフェンウィックは信じている。だがフェンウィックは性的欲望と攻撃性の間にはさほど密接な関係はないのではないかと思っている。

セクシャルマイノリティは視床下部に

むしろその二つには、近接した位置にあるではなかろうか。セクシャルマイノリティは視床下部に、そして攻撃性は扁桃と呼ばれるその下の小さな場所に。こうやって男性のセクシャルマイノリティと攻撃性は、大脳の中の隣同士ではなにしろ近い場所に共存している。同じホルモンがそこで注ぎ込まれるため、二つは混同されやすい。だが前頭葉が、つねにそれを監視している。反社会的な行動を実現させずファンタジーの中で満足させるのも、前頭葉の役目なのである。

生々しい性的欲望を、社会的に受け入れられる形で発露させるのも、性欲や攻撃性を表に出したほうがいいかどうかを判断するのも、前頭葉の役目なのである。

だが前頭葉は、あらゆる動物的な欲望を禁じる女教師のような存在ではない。前頭葉自体が、ある意味で性的器官なのである。荒々しい歯止めの効かない性欲は大脳辺縁系にあるとしても、誘惑という行為を司るのは前頭葉である。

性の技巧、快楽の大部分は、前頭葉に発する。

そして、競争相手を殺したり征服した相手をレイプするのが禁じられている社会で、驚くほどバラエティにとんだ快楽を得るための代替え手段を考え出すのは前頭葉なのである。先ほど男性のセクシャルファンタジーについて説明した際に登場したデヴィッド・バスは、男性が自分のファンタジーを実現するために手にしている武器にも関心を持っている。

大胆でがむしゃら、おまけに見た目もいい男たちが受胎可能な多くの女たちを独占するのが現実になると、そうでない男たちは知恵を絞るしかない。そのための方法は二つある。

一つ目は、ライバルの男を貶め、女たちの目に魅力のない存在に映るよう画策すること。

そして二つ目は、自分たちの魅力を誇張することである。

1994年に『ザ・ジャーナル・リサーチ』に発表した研究論文の中でバスは、25人の男子学生に、セックスの相手と出会うためには何をしたらいちばん効果的かを尋ねている。

ライバルを貶めることと自分の魅力を誇張することは揃ってリストの上位を占めていた。ライバルを貶めるには、同性のライバルの思いやりのない振る舞いを明るみに出すという手も含まれていたし、自分の魅力を誇張することの中には、力や地位をひけらかすことに加え、他の異性と仲睦まじい振りをすることによって自分の価値を高く見せるという手段も含まれていた。

デザイナーのロゴをなんの気なく見せ、ライバルの欠点やキャリア上で成功していないことにさりげなく触れ、他の女性から電話がかかってきたことをほのめかす。あるいは、明日の朝はどうしても開かないジャムの瓶を開けてやると突然熱意を見せる。

男ならみな、思い当たる節があるだろう。男というものは、力でライバルを凌げないなら知恵で凌ごうとする。そして、相手に性的パートナーとしての魅力を感じていない時でも、誘惑しようとする。

若き進化心理学者で、この問題をめぐってもう何年も自分の前頭葉(ラファエル前派嵐の巻き毛でおおわれている)を格闘させてきたジェフリー・ミラーはむしろ、こうした性的パートナーを獲得するための戦いこそ、人間の前頭葉が発達した理由ではないかとさえいう。

前頭葉は大脳辺縁系に歯止めをかける器官というより、パートナーをひきつけ確保するための装置ではなかろうかと言うのである。前頭葉が大きくなれば大きくなるほど、ライバルを知恵で凌いだり女性を誘惑したりするのが上手くなる。

すると、次の世代には前頭葉の大きい遺伝子を持った人間がそれだけ多くなる。こうやって進化してきた結果、現在のような人間の脳が大きくなったのではないかと言うのである。

ミラーの説を受け入れる人はまだ少ないが、一つだけはっきりしていることがある。それは、人間にとって誘惑がこれほど手が込んで洗練されたものになったのは、前頭葉のおかげだということである。

どんな言葉を弄して口説くか、どんな愛の詩を歌うか、たくらみ、粘り、相手を説得する知恵。これはみな、前頭葉が生み出しているものである。

ところがおかしなことに、この前頭葉の大きさが鍵となって、男は三番目の欲望を発達させたことになる。それは一夫一妻制を求める気持ちである。

つづく 7、なぜ一夫一妻制か

いい人と結婚したいなら純潔を守りなさいという母親らしい忠告はあまり愉快なものではないが、進化論的な裏づけはあるようだ。