�����X�̋ߍx�T�L���ɂ������u�����`��(����)�J��c�v�͏I��O�́g�������������h�Ő��l�j���̑��������W�ŒD���A�V�l�⏗���C�q�ǂ����̖̂�W�O�O�l�œ�����r���ɔّ��ɏP������A�唼�����S�����B

���������̕�Δ��@=���B��������=

����d�̍��������B���������̂́c�E�B

�u���������҂����̋�Y�v

�@�����ʐM����ψ����A���╛���ق߂��������(78)�̓\�A�R(����)�����B�ɐN�U���Ă������a�Q�O�N�āA�����X�̍����w�Z(���w�Z)�R�N�������B�@�����_(��������т傤)�����ŁA�����w�Z�ɒʂ��Ă�����Q�V�O�l�̎����̑������S���Ȃ��Ă������Ƃ�m�����̂͐��S�O�N�߂����߂����S�O�㔼�ɂȂ��Ă���ł���B

�@�u�{���ɋ����܂����B���̃N���X���[�g�̑������A�\�A�R�ɂ���ďe�E�Y�̂悤�ɎE���ꂽ�Ȃ�āB���e�ŏW�c����������A�e�q�ŎE����������A�_�J�����������ĖS���Ȃ����l������B�W���������������āA�����ɓ����Ă�����������Ȃ��B�c���ǎ��ɂȂ��Ă����\�����������B����Ȃ��Ƃ��m�炸�ɂ��߂��߂Ɓc�v

�@�\�A�R���R���ʍ������z�����̂͂W���X���A�����X�ɂ͂P�R���ɁA�����āA�����_�����͂P�S���ɋN���Ă���B�����̕��e�͋����X�ɂ��������B���R�̌R���w�Z�̋���(����)�������B�낤����ꂽ�̂͌R�W�҂Ƃ��āA���������\�A�N�U�̏���m��A

�P�O���ߌ㔭�̗�Ԃŋ����X�𗣂�邱�Ƃ��ł������炾�B

�u�����������������������v

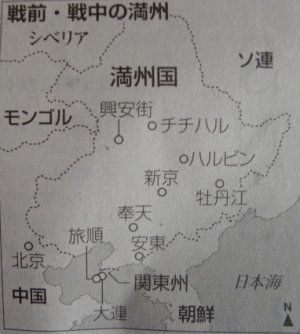

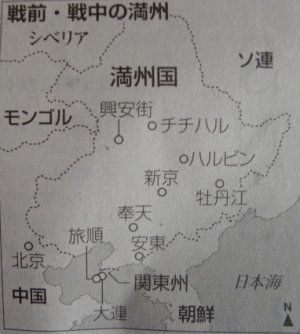

���̌��߂������g���E�}�ɂȂ��ē����ɏd���̂��|�������B�]���҂̂قƂ�ǂ́A������Ƃ��Z��ł��������u�������n��v�̏Z���������̂ł���B�����X�ɂ́A���B�k�����Ɉʒu���鋻�����Ȃ̑��Ȍ���(����)���u����Ă����B�\�A�̐N�U�ɔ��������v����܂ށu����(��������)��v�͑��Ȍ��������S�ɂȂ��č쐬�ς݂��������A����Ă����͂��̊֓��R(���{�R)�͐N��������ǂ������A���X�Ɠ��ނ����߂Ă��܂��B���������s���A���B���R�������Ă͂���Ȃ��B�����S���n�̏����̓\�A�N�U��m��ƁA�������N��������A���S�����肵������ł���B

���ۑP����햱�����̉�����(������)�V�T�͓����S�B���Ȍ����̊���(�Q����)���������e�̗�(������)���a�U�Q�N�A�V�V�Ŏ����͍����̒��Ń����S���l�̑��Ȓ�����{�g�b�v�̎Q�^���Ƒ����C���𖽂�����B

�v�����Ȃ��Ȃ��������̕�́A�T�l�̗c�q������Ď��������œ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�K���ɂ���̗�Ԃɏ�邱�Ƃ��ł��A�v�Ƃ��X���ɂȂ��ĐV��(�������B���t)�ōĉ�����A���P�ɂȂ��Ă��Ȃ������͌�ɕa�C�ɂȂ��Ă��܂��B�����āA�������������҂̋�Y�𖡂키���ƂɂȂ�B

�u(�S������)���ɓ����̋L���͂قƂ�ǂ���܂���B�����A�S�ゾ�����Z�╃�͐��A���B�̂��Ƃ͈�ؘb���Ȃ������B��͕�ŁA�����Ă����ꂽ�����ɂԂ��Ă��܂������c�B���́A���B�W�̏A�E�̌���f��A�W�܂�ɂ��o�Ȃ������B�����̊����Ƃ��Ă̐ӔC�������Ă����̂��Ǝv���܂��ˁv

�� �֓��R�͌�ޓ`����

�֓��R�͌�ނȌ��������ɂ����`���Ȃ������B�����▯�Ԋ�ƁA���c�ƎҁA����ɂ͋ߍx�̊J��c�_���̊Ԃł����̎��ԍ������܂�A�킸���Ȓx�ꂪ�^����ς��Ă䂭�B�����_(��������т傤)�����ŋ]���ɂȂ�����P��l�̂قƂ�

�ǂ́A�����X�̓������̏Z���ŁA���c�Ǝ҂��Ј��Ȃǂ����������B�u���v�̓����g���b�N�E�n�Ԃ̒��B�Ƀn���f�B�����������߂ɁA�o�����x��(�P�P����)�A�ړ���i��D��ꂽ���߂ɓk���œ����邵���Ȃ��B

�@����ɔ��v���ύX���Ċ����_���������̂́A�����ŗ�Ԃ�߂܂��邽�߂ł���A�����_�ɂ������{�l���}�m��̎x�������҂��Ă������炾�����B�Ƃ��낪�A�A���͍���(��������)���A�킸���P���ԑO�Ƀ��}�m��͊����_�𗣂�Ă��܂��B�����փ\�A�R�̐�ԌR�c������ďP�����������̂��B

�@����ɔߎS�������̂͊J��c�̔_��(��Q�V���l)�ł��낤�B�������A�\�A�����ɋ߂��ƒn(�ւ���)�ɂ�����A���̓`�B���x�ꂽ�B�g���̂Ă�ꂽ�h�ɓ������l�X�͎��͂œ����邵���Ȃ��A�\�A�R��ّ�(�Ђ���)�ɏP���A���邢�͓`���a��W�c�����ȂǂŖ�W���l���̐l���������𗎂Ƃ����̂ł���B

�@�����X�̋ߍx�T�L���ɂ������u�����`��(����)�J��c�v�͏I��O�́g�������������h�Ő��l�j���̑��������W�ŒD���A�V�l�⏗���C�q�ǂ����̖̂�W�O�O�l�œ�����r���ɔّ��ɏP������A�唼�����S�����B��͂�ߍx�ɂ��������B�����_�������ꋻ���x��̏W�c�ł́A�����s���ɒǂ��l�߂��A�c�q��Q�O�l������ˎE����ߌ����N���Ă���B

�@���������X��ߍx���瓦�����Ȃ���A�W�����ɓ��{�ւ��ǂ蒅�����l����������ŁA������Ƃ̂悤�ɋ����X����͓����o�������̂́A�����̊X�ɒ��������߂�ꂽ�ҁA�V�x���A�֗}�����ꂽ��A�e��S�����Ďc���ǎ��ɂȂ����肵���ҁA�����Ė���D��ꂽ�A���т����������̐l�����c�E�B

�@���̂ݍ����t

�����_�����̔ߌ���m������A�����͎�ނŁA�܂������������֓��R�̌��Q�d�ɉ�B�@���Q�d�́u(�Z�����u������ɂ��Ċ֓��R��R�Ƒ��͐�ɓ������A�Ƃ�����)�ᔻ�͊ÂĎ�B�����A�R�l�͖��߂ɏ]�������Ȃ��v�Ƃ����b�����B��ނ͑�{�c�̕��j�ł���A�R�̋@�����y�X�ɓ`���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B����ɂ́A��͂����Ɏ���A���͂�키�͂��Ȃ������̂��B�ƌ����������������m��Ȃ��B

�@�u����ɂ��Ă���������Ȃ������v�B�����͂̂ǂ܂ŏo�����������t���̂ݍ��B�g���������҂̌��߂����h���A�ǂ����Ă������Ȃ������̂��B

�@���A�����͈ԗ�̂��߂Ɍ��n��x�X�K�₵�A���������̗���ɂȂ��Ă�����������Ȃ��c���ǎ��̗����̍ۂɂ̓{�����e�B�A�߂Ă���B����ق�Őf���ꂽ�Ƃ��u�C�ɂ��炸�v�Ɗ����d�ӂ��������̂��u�������ꂽ�g�B�����̂��߂ɂ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ̎v�����炾�����B

�@�����_�����ɑ�\�����悤�Ɋ֓��R�̌�ނ́A���ʂƂ��Đ�����Ȃ���ʏZ���̔ߌ��B

�@�����A���ׂĂ̕����������������킯�ł͂Ȃ��B�Ǝ��̔��f�Łu��Ղ̒E�o�v�ƌĂ��ݗ��M�l�̋~�o�𐬌��������������������B����͎���ɏ����B

�@=�h�̗��A�Y�o�V��(�������ҏW�ψ��@�쑽�R�_)

�@�y�L���z�l�Ԃ̂��邱�ƂŁA��������������̂������邱�Ƃ͓���B�ꂵ�݂͕K���I��鎞�����邪�A��т��₪�Ă͂���������B������A�l�͊�]�������Ă��P���Ɋ�Ȃ����Ƃ��B

�@�����͒P���Ɋ�Ԃ̂ł͂Ȃ��A�v�w�͋���w�������Ƃ��ƈӎ����A�ӂ���͂��Ƃ��ƈႤ��̐l�Ԃł���A�v�w���e�q�W�ɋ߂��W�ɂȂ�Ƃ��������ꍇ�����Ȃ��B�����͈���ƃZ�b�N�X�Ƃ������̕\���ɂ�茋�ꂽ�̂ł���A���̓��̕\���͏����Âϗe���O�������Ȃ��悤�V���Ȏh���Ƌ����̘A���ɂ��I�[�K�Y����������̂��]�܂����B

���������̕�Δ��@=���B��������=�@�I

�����E��Y�ɂӂ��킵���@�s�����_�����̒n���t

���{�l�Ƃ��Č����ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ����j�̎���������B�Ⴆ�A��̑��Ń\�A(����)���킪���ɑ��Ă�������Ƃ��B���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�j�N�W���X���A���\������������I�ɔj�����ċ����B�A�瓇�E�����ւƐN�U���Ă����\�A�R�́A���{�̖��Ԑl�ɂ������ĎE�C(���肭)�A���D(��Ⴍ����)�A���C�v�̔ɂ܂�Ȃ��s�ׂ�e�͂Ȃ��J��Ԃ����B

�̓y�I��S�������ɂ����\�A�R�͂W���P�T���ȍ~���ЂƂ�퓬�s�ׂ���߂Ȃ��B�|�c�_���錾�ɔw����U�O���l�̓��{�l���V�x���A�ɘA�ꋎ��A�����̒n�ł낭�ȐH�����^�����A�d�J�����������A��U���l�����Ɏ��炵�߂��B�l���ւ̔z���Ȃǂ�������Ȃ������B

�u���E��Y�v�Ƃ��āA�l�ނ̋L���ɂƂǂ߂Ă����̂ɁA����قǂӂ��킵�����̂͂Ȃ��ł͂Ȃ����B

���ꂾ���łȂ��B�W���Q�Q���A��������k�C���ւ̔��ڂ������}���ۂȂǂR�ǂ����G���ō��Ђ�邵�������͍U�����A��P�V�O�O�l���]���ɂȂ����B�قƂ��ǂ�������q���A���N���A���{�̑D�͖��ԑD�ł��邱�Ƃ����Ă����B�����U���ŗ₽���C�ɓ����o����A�g�ԂɕY���l�B���A�������悤�ɋ@�e�|�˂łƂǂ߂��h�����̂ł���B

�����x�������o��@�s�����_(��������т傤)�����̒n���t

���B�̖k�������т��勻����̎R���ƍL��ȑ����B���B������A�����S��(��)�l���������̒n��ɁA�������Ȃ��݂����A���Ȍ���(����)�������ꂽ�̂��A�u�����X(��������)�v(�������E�������S��������E�����z�g)�ł������B�I�펞�̍ݗ��M�l�͖�S�O�O�O�l(���Ӓn����܂�)�B�W���P�S���A���̂�����P��l�̖��Ԑl�������̓쓌��S�O�L���̃��}���@�A�����_(��������т傤)�߂��Ń\�A�R�̐�ԏ\���������W(���イ���)����ċs�E�A���邢�͐�]���Ă̎����ɂ���ĖS���Ȃ����B���������̂͂킸���S���\�l�B�e���E���ꂽ�R�O�l�]��͎c���ǎ��ƂȂ����B�u�����_(��������т傤)�����v�ł���B

�哇���g(79)�͂����Ő����n���������B���x�u���v���o�債����������Ȃ��B�����A�����w�Z(���w�Z)�S�N���B���e�ƌZ�A��A���̂U�l�Ƒ��ŁA�����X����k���œ�������Ĕ���r���������B

�P�S�����ߋ߂��A�^�ẴM���M���Ƃ������������Ƃ�t���Ă����̂��o���Ă���B�u��Ԃ��@!�v�B���̑���̐擪�t�߂ɂ������g�́A������狩�ѐ����B�����̎q�U�炷�悤�ɓ����o�������̌�납��A������(������)���������Ēǂ������Ă���\�A�R�̐�ԌQ���������B

�u�L���[�A������@!�v�h�J�[���A�h�J�[���c�E���{�l�̔ߖ����������悤�ɐ�ԖC���y��(�������)����B�n��̂悤�Ȗ����O���̉��A�_�_�_�b�c�E�E�@�e�⎩�����e�̔��ˉ������܂Ȃ��B���ƈꏏ�ɋ߂��̍�(����)���R�ɂł����傫�ȋT��̒��֔�э����g�͏e���������l�e�������B

�u���{���������ɗ��Ă��ꂽ�̂��Ǝv������A�\�A���������̂ł��B���̔w���̂������ŁA���{�l�Ɍ����Ă����Ȃ�_�_�_�b�Ǝ������e�˂��܂����B�M���[�Ƃ����ߖA�u�X�u�X�b�Əe�e���̂ɐH�����މ��c�E�����Ƃ����ԂɂR�O�l���炢���E����܂����B

���߂����Ō�̔ӎ`

�I��ԍہA���B�ł͓���֓]�i���Ă����֓��R�̕��͂������߂��邽�߂ɁA��ʂ̑����̐��l�j�q���u�������������v�ŌR���ɏ��W����Ă����B�����_�����ɑ��������̂͂قƂ�ǂ��A������q���A���N���ł���B����͂킸���Ȑ��l�j�q�����e�Ȃǎ����Ă��������B���́g��ҏW�c�h���Ԃ����P���̂悤�ɓ��݂Ԃ��A�C�⎩�����e�Ō����E�����̂��B��]�������́A�_�J������������A�݂��ɒZ�������ɓ˂��h������A�킪�q�̎���q���ōi�߂Ď�������l�������������B���̒��ɂ͕�e�Ɩ��g�A�U�̒�ƂQ�̖��c�B�o������߂���e�͖��̎�ɂ����Ȃ蓁��˂����Ă��B

�u���߂�ˁA��������ɐ�������ˁv�B�N�������ӂ�A���͐����o�����Ɏ���ł������B�����Ȃ��珬���Ȋ�ɖj���肵�āA������킹����̎p���Y����Ȃ��B

�����w�Z�̍Z���搶�̎q�ǂ������������B���e�͂��łɖS���B1�N��̒������琺���|����ꂽ�B

�u�w�Ō�̔ӎ`(��)�x�����܂��傤�A���āB�ו��̒��ɂ����������߂��p�������o���Ă��Ĉꏏ�ɐH�ׂ܂����B���Ȃ��Ȃ������B�������̐��̕ʂ�ȂB�w���ɂ����Ȃ��x���Ďv���܂�������ǁc�E�v

���g�̑O�ɏ\���l�̗ł��Ă����B���{�������������R�l�Ɏh���E���Ă��炤�̂����Ԃɑ҂��Ă���̂��B

���̂Ƃ��A����Ȃ�ɂȂ��Ă������e�ƂP��̌Z���ˑR�A���Ɏp��������B�u���O�����A�����Ă����̂��@!�@�����A�{�������B�������āA����ȂƂ���Ŏ��ʂ��Ƃ͂Ȃ��v�B���e�̑吺���������B

�����A��͓������Ƃ��Ȃ��B�u�������͍s���Ȃ���B(��������)�����Ɉꏏ�Ɏc��v�B���e�͕�̑̂���������悤�ɂ��Ė�����藧�������B�u�I��������Ƃ͎d�����Ȃ��B������������\�v

�����U�����Ȃ��L��

�哇��Ƃ́A�����_����V��(���E�������t)�ւƓ���A���������Ƒ��T�l����ՓI�ɏ��������B�����A�Ɍ��̏̒��Ŏ����̎q����Ɋ|���˂Ȃ�Ȃ�������̔߂��݂͐��U�����邱�Ƃ͂Ȃ��B���A���g�͂X��A���n���ĖK�������A���O�̕�͌����Ă��̒n��K��悤�Ƃ��Ȃ������B

�u�Ō�̔ӎ`�v���Ƃ��ɂ����Z���搶�̒����͂��̌�A�a���B�S�l�Z��̂����A�P�l�������A�c���ǎ��ƂȂ��ė������ʂ����Ă���B�����w�Z�Q�V�O�l�̎����̂����A���ɖ�Q�O�O�l���S���Ȃ����B

���������X�̏Z�l�A���������w�Z�̎����ł���Ȃ���A�P���x��A����킸���P���Ԃ̍��Ŕނ�̐������Ă��܂��B

���܂�ɂ��c���ȉ^������x���Ȃ��Ēm�����l������B�����_�����́A���������҂ɂ��u�d���\���ˁv��w���킹���B����͎����B

�Y�o�V��=�u�T�f�ځA�h�̗�(�������ҏW�ψ��@�쑽�R�_)

�Q�O�P�T/�P�P/�U��

���������̕�Δ��@=���B��������=

���H��܍�ƂƎ���������y

�@�s��A�̌܌��́c�E����Ȃɑf���炵�����̂ł������̂��ƁA�c������⏭�N����ɂ͈ӎ����Ȃ��������̔������ɁA�ނ͂قƂ�Nj����Ă����t

�@�O��A�����������̂�����ŏЉ����ƂŎ��l�̐�����s(�����P�W�N�A�W�R�Ŏ���)�B�H���܍�Ɓw�A�J�V���̑�A�x

(���a�S�S�N����)�ɂ͊O������̑c�ؒn���̋��Ƃ��閵���ɋ�Y�����A��A�ւ��(�قƂ�)�鋽�D����(��)���Ă���B

�@�����͑吳11(1922)�N�A���{��������̑�A�ɐ��܂ꂽ�B���e�͖��S�Z�t�B��A�ꒆ(����)���珺�a�P�T�N(1940)�N�ɐV�݂��ꂽ������(�����E�֓��B)�̈�Ƃ��ē��w������A�킸���R�J���őފw�A�t�����X���w��{�i�I�ɂ�肽���Ĉꍂ(���E����)�������B�������Z�Ńt�����X�����O����Ƃ���u����(�Ԃ�ւ�)�v

�N���X���������w�Z�͈ꍂ�ȂǁA�킸�������Ȃ������B

�@�ꍂ���瓌����啧���Ȃɐi�����͏��a�Q�O�N�t�A�P�O���l����ӂŋ]���ɂȂ����������P�̒���A�푈���瓦���悤�ɂ��đ�A�֕����߂��Ă���B���{�ߊC�̐��C���͊��ɕČR�ɒD������A�댯��q(��)���Ă̋A�����������A��A�͔��q��������قǐ푈�̉e���Ȃ��A�H��������L�x�ȁu�ʓV�n�v�B

�����͎��ƂŒ�����N���A�U����Ǐ��A���R�[�h�ӏO���̕�炵�𑗂�B

�@���l�ɂ͂����̋����Ȃ�

�@�I��̐����̋A���ɂ͓��s�҂������B��A�ꒆ�\�@�ꍂ��ʂ�����y�A�������O�ł���B���B�̕�V(�������E�c�z)���A�ŏ��N������߂������������A���̖��B�̒n�ɁA�����z������������Ă����B�@�����͏I�풼�O�ɂȂ��ĂЂƂ蓌���֖߂�B�����āA�s����o�����a�Q�P�N�H�A�����͐����̃|�P�b�g�ɐ��l�ߍ��݁A�ɓ��̊C�݂œ������E���Ă��܂��B

�܂��A�P�X�������B

�@�����̈�e�w��\�̃G�`���[�h�x�ɂ���Ȃ����肪����B

�s�̋��͂Ȃ��B����Ȃ̂ɁA�l�͌Ȃ̌̋��ȊO�̓y�n�ɏZ�߂Ȃ��l�ԂȂ̂��t

�@�̋��̐�y�ł���A�����t�����X���w���u(�����내)���k�Ƃ��āA�����͋����J(������)�Ō���Ă��������͌�Ɂw�C�̓�<�������O�����߂�>�x�ł����������B

�s�������O�̏ꍇ�A<���y�̂ӂ邳��(*��A)>�́A�s��ɂ���Ċ��S�Ɏ����A�������A�c��(*���{)�̕��y�ɂ͂܂��Ȃ��ނ��Ƃ��ł��Ă��Ȃ������B<����̂ӂ邳��(*���{��Ƃ������_)>�������A�����Ɩ��ڂȊW�ɂ������t

�܂�A(�d�ؒn�Ƃ���)�낤���Ė������y��̏�Ɉ����ׂ��̋��͑��݂��Ă����̂��A�ƁB

�@�����A����͐푈�̌�t���̓��������Ȃ��ł��Ȃ��B�u���B�͓��{����������D����������̂��v�Ȃǂƌ����ЂƂ����邪�A��O�E�풆�̑�A�̓��{�l�͂���Ȉӎ��͖ѓ��Ȃ������ł��낤�B���Ȃ��Ƃ������l�̑命�����߂銿�����ɂƂ��Ė��B�́A�ٖ���(�����������^���Ȃ�)�̏Z�ޓy�n�ł����Ȃ������B

�@��A���A�s���`��~�����郍�V�A���P�X���I���ɖڂ�����܂ł́u�D�E�v(�`���j�[��)�ƌĂꂽ�����ɂ������A���I�푈�ɏ��������{������������p���Ŗ{�i�I�ȓs�s���������u���{�l�̊X�v�ł��������炾�B�����l(������)�͎�Ƃ��ĎR���ȂȂǂ���ォ��Ȃ��ꍞ��ł����̂ł���B

�@���s�����c��������

�@�����̎��E�́A������U�X�N�O�A���a�Q�P�N�P�O���Q�T���[�邩��Q�U�������ɂ����Ă̂��Ƃł���B�ꍂ���̈،h(������)���W�߂��g���n�̓V�ˁh�̎����͓������ɂ��Ռ���^�����B�@���Ȃ̊w���������m�[�x�������w��ҁB���ď��r(89)�͓����E��䑐����̉����X�^���h�ɂ����Ƃ����B�N���ȋL�����c���Ă���̂́A���ĊJ���ꂽ���̈ꍂ�\�O��(���s)�̖싅��ƗF�l�̎��E���d�Ȃ荇��������ł���B

�@����Ő����́A���킢��������y�̎���m�邷�ׂ��Ȃ������B

��A����̓��{�l�����g�����n�܂�̂͂��̔N(���a�Q�P�N)�P�Q�����炾�B�����͏I�������œ��n�Ō����B��A�Ɏc�肽��������e��Ɉ���������悤�ɏ��a�Q�R�N�Ă܂ő�A�Ɏc�邱�ƂɂȂ�B

�@���A��A��̉�߂����c�M�s(88)�͏I���̑�A�̊X�Ő����Ƌ��R�m�荇���Ă���B

�@�u(��A�̒��S�n�ɋ߂�)���L��ɖ����U���ɗ���j(����)�����āA�f��╶���̘b������悤�ɂȂ����B(�N����)�l����q���肵���`���ȁB���������啧���Ȃ̊w���Ƃ͒m��Ȃ��������ǂˁv

�@�����グ��A�w�l���̕ҏW���ɓ��������c�́A�������H��܂���܂����Ƃ��A���̑�A����̉��Ő����̓Ɛ�C���^�r���[�ɐ������Ă���B�u��������̓}�X�R�~�����łˁA�l���������z���ĉƂ֓����Ă�������A��������́w�Ȃ��O���x�ƃC���Ȋ�����Ȃ���C���^�r���[�ɉ����Ă���܂�����v�B���c�͎�ܑO�ɖS���Ȃ��������̈��ȂƂ̏�����b�������B��A����A�v�Ȃ̌������ɗ�����������c�Ȃ�ł͂̋L���ł������B

�@�s���A��A�̓��{�l�̗���͌��ς����B�i�����Ă����\�A(����)�R�̓������A�����̍����}�E���Y�}�̎匠�����������A���{�l�́u��x�z�����v�̒n�ʂɗ��Ƃ���Ă��܂����B�H�����Ƃ������ɂȂ��A�R�l�A�x�@�A���j��̓V�x���A�֗}������A�\�A���ɂ��\�́A���D�A���C�v�̋��|�ɋ����閈���������B

�@�����������ő�A�̓��{�l�Љ�͋}���ɍ��X�����Ă䂭�B���a�Q�P�N�P���ɂ̓\�A����F�߂�ꂽ�B��̓��{�l���@�g�D�Ƃ��āu���{�l�J���g���v���a���A������̓��{�l��̖�����S���B��̐����̕��͂����A�̌��ς�ʔ������Ă���悤�ɂ����������B

�@�s���̂Ƃ��̑�A�́A���{�l�����ɂƂ��āA�������̖�������������B����Ӗ��Ń��}���`�b�N�Ȑ����̏�ł������c�E�����A���E�̍����҂ւ̏\���ȑ�Ȃǂ���������c�E��x�Ɩ��킦�Ȃ��A�ʔ����̌��ł���ƌ����Ă��悩�������낤�t(�w�A�J�V���̑�A�x����)

�@��O�E�풆�̑�A�Ƃَ͈��Ŋ���ȕ��������܂�������B

�@�O�P�T�N�P�O���X��

�Y�o�V��=�u�T�f�ځA�h�̗�(�������ҏW�ψ��@�쑽�R�_)

�@���������̕�Δ��@=���B��������=

�h�鋰�|�̋L���@�����Ȃ��ꖺ�����b�^�h����

�@���Ō�̋����u�����v�@���a25(1950)�N�ɔp�~���ꂽ�������Z�͑S���łR�T�Z�����Ȃ��B���w�ł����͓̂�����̖�P%�A��������鍑��w�̂���Ƃقړ���������A�������Z�ɓ��������_�ŁA�h�鍑��w�ւ̃`�P�b�g�h��������ۏ����G���[�g���B

�@�ꍂ���甪���܂ł̃i���o�[�X�N�[������n�܂�A�É��A���{�B���Ȃǒn�����������w�Z�A����ɂ͐����A�b��Ȃǂ̎���������n(���{)�ɂR�R�Z�B�O�n�ɍ��ꂽ�̂́A������(�֓��B)�Ƒ�k��(��p)�����ł���B

�@�������͏��a�P�T(�P�X�S�O)�N�A�Ō�̊��������w�Z�A�O�n�ł͂Q�ԖڂƂ��āA���I�푈�̌���̒n�ł���A�R�`�Ɗw�p�s�s�̐��i���������ɊJ�Z�����B�ʏ̂́u�����v�B�����֖��B�B�֓��B�e�n����G�˂��W�܂��Ă���B

�@�P�ɂ́A����(��)�w�k�A�s�x�̍�҂�TBS�햱�߂��F�c����u�A�J�V�A�̑�A�v�ŊH��܂��Ƃ�����ƁA���l�̐�����s�������B�F�c�͕��e����V�_��̊w���ŐV���ɂ��������B������w�\�Ȃ��o�Ă̓��w�A�����͑�A�ꒆ(����)�̏o�g�����A�Q�l�͂Ƃ��ɗ������𒆓r�ފw���Ĉꍂ(����)���瓌��ւƐi��ł���B

�@�����������݂����̂́A�������U�N��(�U��)�ł����Ȃ��B���n�̍��Z�����a�Q�T�N�R���܂Ŗ�����ۂ����̂ɑ��āA�O�n�̊w�Z�͏I��サ�炭���ĕ���]�V�Ȃ����ꂽ���炾�B

�@�����|�œ������Ƃ��ł���

�@���c�N�v(�X�P)����=�_������E�͋����̕���(�Ԃ����)���̂R�Ƃ��ē��w���Ă���B���s�鍑��w�H�w���y�؍H�w�Ȃɐi�݁A���͉͐�H�w�����̋Z�p�����Ƃ��ėv�E���C�����B�������{�̔s�킪�Ȃ���A���S�̊����Z�p�҂ɂȂ����\�������������낤�B

�@

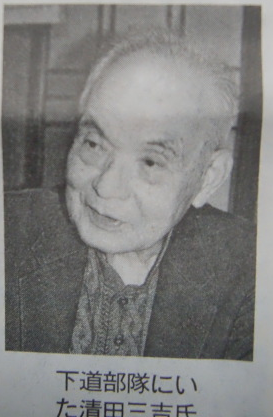

�@���e�̐���(���a�P�X�N�T�O�Ŏ���)�͖��S���o�c���镏���Y�z(��)�ɋ߂Ă����B����ł́A���I�푈�̉p�Y�A���������Y���疼�O���̂��������̒Y���̎Б�A���a�V(�P�X�R�Q)�N�A���{���{�����B�������F��������_���čR���Q�����E�ّ��̑�R���Y�z���P�����u�k����(�����p�C�u)�����v(�X���P�T~�P�U��)���N�����Ƃ��͕���(�Ԃ����)�E�i�����w�Z�̂Q�N���B���e�̗F���Y���A�k���Ƃ̐f�Ï��̐ӔC�҂߂����_������(91)=�ʐ^=�Ƃ́A�c�t���A���w�Z�̓������ł���B

�@�����͗k����(�����p�C�u)�����Ō������퓬���s��ꂽ�ꏊ�ł���B�e�⑄�A�����A���ɉ�����ďP�����Ă���R���Q�����ɁA�Y�z�E���̍��R�l��ł���h�����⎩�x�c�͌����ɖh�킵���B���c�̕��e�����j�̍N�v�Ɂu���ꂳ��𗊂ނ��v�Ɛ��������ĐE��Ɍ������B��Ǝo�ƁA�N�v���c���ꂽ�B

�u�w���[���[�x�Ə����ǂ����グ��ّ��̑吺�����z���ɕ������Ă����B�Ƃ����ɕ�Ǝo�������̏�𑋂ɗ��Ă����āA�h��Ԑ���������̂��o���Ă���B���͋��|�̂��܂�A���������Ă��܂����悤�ɂ����Ɠ����Ȃ������v

�@����͑��ł܂ő����A���{�l�͖��Ԑl�T�l�����S�B�����x�ꂽ�Ƃ��ł��w�����ē�����ۂɌ���čH�����̍a�ɓ]���A�����Ȃ��ꖺ�ɂQ�l�ɔّ������ŗe�͂Ȃ����b�^�˂��ɂ��A�Ƃ��S���Ȃ�(�ł͕���)�Ƃ����c�E�ȃP�[�X���������B���x�c�ʐ^

�@����A�R���Q�����E�ّ����ɂ����҂͂ł�B�u�����A�Б�̒��(�Q������)���̂���������Ă����̂������A���ɂԂ牺�����u���L�ʂɖ����ʂ炵���E�G�X������A�w����ŕ�������肾�����x�Ǝv���ƁA���߂ċ��낵�����h���Ă����v

�@�������R�̕����҂�����

�@�������̊w�Z�@�l�u���Ŋw���v�������߂��������j(90)�́A�ł����ɂ���V�Ց�̎Б�ɂ����B�Q�����E�ّ��͂����ւ������Ă���B����g���ɋ߂镃�e�͖钆�A�e���ɋC�t���ƁA�h��̂��߂ɔ�яo���Ă������B

�u�ƂɎc���ꂽ�͕̂�ƂQ�l�̌Z�B����̒n���Ɍ@�����ꏊ�ɉB��Ă����B�钆�ɂ����ƊO�ɏo�Ă݂�ƁA���̂��܂�d�Ȃ��Ă���̂����������Ƃ��Y����Ȃ��v

�@���c�A�_���A�����������A���w�����������A�L���͋����قǑN�����A���ꂾ�����낵���A���X�����̌��������̂ł��낤�B�S�E���ꂽ�v�̎��̂�ڂ̑O�ɂ��āA������ԂɂȂ����Ȃ̎p���������B�_���́u�ꐶ�Y����Ȃ��B�����w�C���������Ɏ����āB���Ȃ�(��)����(�v)�m�F�ł��Ȃ���ł���x�ƌ����Ɏx���Ă��������ł��v

�@���X���P�U���A�����ɏo���֓��R�̓Ɨ�������́u�Q������ɒʂ��Ă����v�Ƃ��ĕ����R�W���̏Z���瑽�����E�Q����(�����R����)�B�����A�_���̋L���ɂ���̂́A���e���f�Ï��ŁB���l�ƌĂ�ł����W���Z���̃P�K�̎��Âɂ������Ă����p�ł���B

�@�����ꑱ����u�����v

�@���A�����R���������������������������v���o�K���_�Ƃ��Č��ꑱ���Ă���(�������A���{�l�̎�ɂ���Ă�)�̂ɁA���������ƂȂ������{�l�E�Q�����k����(�����p�C�u)�����́A�����قƂ�ǒm���Ă��Ȃ����Ƃ͑O��A(���L�L��)�������Ƃ���B�@��������ƍٔ��ŕ����R�����Ƃ͖��W�Ƃ���镏���Y�z�̌��Y�z����V�l�����Y�ɂȂ����B���̖��_������Ă��Ȃ���A�Y�z�J���҂ɉՍ��ȘJ����������������A�����̎��̂����Ɏ̂Ă��Ƃ����u���l�R�v��u�R�����h�u�S�E�����v�Ȃǎ��������̘b�܂Ŋg�U���ꑱ���Ă���B

�@����ł͖�S�O�N�ɂ킽���ĉc�X�ƕ����Y�z��z���グ�����{�l�͂��܂�Ȃ��B

�ʐ^=�����Y�z=

���Ƃ��u���b�v�ł��A�����������Ă��܂��ƁA�ʂ̃��f�B�A�Ɏ��X�ƈ��p���ꑱ�����Ă��܂��B

�u(������̌�����)�������������グ�āA�w�^���x������֓`���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł���v

�@�W�O�N�ȏ�̎����o�āA�����܂����L���̕�����������_���ⓡ�c�̑z���͂܂����������ɂ������B�@�O�P�T�N�X���Q�T��

�Y�o�V��=�u�T�f�ځA�h�̗�(�������ҏW�ψ��@�쑽�R�_)

���������̕�Δ��@=���B��������=

�����Y�z���P�������k����(�����p�C�u)�����̐^��

�@�����S������������s�s

�@�u���E��̘I�V�@��v���(����)��ꂽ����(�Ԃ����)�Y�z(��)�́A���I�푈(1904~05�N)�̏����ō̌@�������{�ɂ���Ė{�i�I�ȊJ�����n�܂����B�ǎ��̕����Y�̖����ʂ͖�P�O���g���A�s�[�N��(���a�P�Q�N)�̔N�ԏo�Y�ʂ͖�P�疜�g���B�Ŋ�(������)���A�����A�Z�����g�Ȃǂ����Y�����剻�w�R���r�i�[�g�ł���A�o�c���閞�S(�얞�B�S��)�ɂƂ��ēS�����Ƃƕ��Ԏ��v�̂Q�{���������B�@���S�͂��̒n�ɁA�����̓��n(���{)���猩��h���̂悤�Ȗ����s�s�h��z���Ă䂭�A�s�s�v��Ő������ꂽ�s�X�n�ɂ͍L���������H���ʂ�A�w�Z�A�a�@�A�����A����A�싅��A�v�[���A�~�̓X�P�[�g�ꂪ�ł����B

�@�Б�X���n��(���傤����)�ȃ����K����A�����̓K�X�A�g�C���͐���Ń^�C������A�d�b�̓_�C�������̎����d�b�A���M���ׂ��Ȃ͉̂���I�ȃX�`�[���i���C�j�ɂ��u�n��g�[�v���B�{�C���[����e�˂Ƀp�C�v�菄�炵�A�O�C���뉺�P�O�x�A�Q�O�x�ɂ��Ȃ�^�~�ł������̓|�J�|�J�B�M�����C�͂��ł��g�p�\�E�E�E�B��������̑�s�s�ł�����������������ʉ�����̂́A���x�������ȍ~�̂��Ƃ��낤�B

�@�܂������̂P�X�O�X(�����S�Q)�N�ɓn�������Ėڟ����w���Ƃ���ǂ���x�ɕ����̊X�����ċ������������߂Ă���B

�@<�������Ƃ��قƂ�Ljꌬ���ƂɎ���قɂ��ď\���\�F�Ƃ��]���ׂ����ɕω����Ă���̂͋������A���̒��ɂ͋������B���ꂪ����A�a�@������A�w�Z������B�R���̓@��͖��_���������A������������̎R�̎�ւł������ė��Ē��߂������̂���E�E�E�E>

�@������������������

�@���̋ߑ�I�ȒY�s���R���Q�����́u�W�I�v�ƂȂ����B������W�R�N�O�̏��a�V�u�P�X�R�Q�v�N�X���P�T���邩��P�U�������ɂ����Ė��\�L�̑厖�����N�����B���̂U�����O�Ɍ������ꂽ���B������{�������F�������ɍ��킹�āu�����R���v�����ԃQ�����A�ّ�(�Ђ���)��̑�R�������Y�z���P���A�{�݂ɉ�����A���{�l�T�l���S�E���ꂽ�A�������u�k����(�����p�C�u)�����v�ł���B�@�E���ꂽ�͓̂��Y�z�k���ƍ̒Y������T�z�E���S�l�ƉƑ��P�l�̖��Ԑl����A�Y�z�{�ݎБ�X���傫�Ȕ�Q���A�ꕔ�̒Y�����ƒ�~�ɒǂ����܂ꂽ�B

�@���������֓��R�̓Ɨ�������͗��P�U���A�����ɏo��B�R���Q�����ɒʂ��Ă����A�Ƃ���镽���R(�ւ����傤����)�W���̏Z������E�Q�����B���ꂪ���܂Ȃ��h�����v���p�K���_�h�Ɏg��ꑱ���Ă���u�����R�����v�ł���B

�@���A�����R�������h�������������h�Ƃ��Ĉ�ʂ̓��{�l�ɒm�炵�߂��̂͂P�X�V�O�N�㏉�߂ɒ����V���̖{������L�҂����������|�ł��낤�B�����͌���ɋL�O�ق��ē��{�R�́h�c�s�Ԃ�h��i���A�����c��ł���Z���́A���{���{���������������i�ׂ��N�������B

�@�����A������荬���ċX�������`(����ł�)����Ă��������R�����ɔ�ׂāA���������ɂȂ����R���Q���������ɂ�镏���Y�z���P���A���{�l�E�Q�����A�k����(�����p�C�u)�����ɂ��Ă͂قƂ�nj��ꂽ���Ƃ��Ȃ��B

�@����ł͌������������������łȂ��A�����R�����̑S�e�����ނ��Ƃ��ł��Ȃ��B���ɐ�ɏP�������u�k���Ǝ����v�̔�Q�҂�Ƒ��ɂƂ��Ă͕����R�����̉��������𒅂���ꂽ�܂ߖ��̋@��������ɗ^�����Ȃ������B

�@���E�C�A���A�j��E�E�E�E

�@�_������(�X�P)�̕��A�F���Y(���a�R�T�N�A�U�X�Ŏ���)�͗k����(�����p�C�u)���������A�����Y�z�̗k���ƍ̒Y���ɂ������f�Ï��̐ӔC�҂߂Ă���(������@�Ō��)�B

�@���̖�A�����́u���H�̖��������ꂢ�ɏo�Ă����v�ƋL�����Ă���B�̒Y�����̃N���u�Ŗ�N���}�����j�����́g����h�̉��Ȃ��J����Ă����B�₪�Ė���X���A�e�˂ɗ���ĂQ������y����ł�������Ɉٕς��N�����B

�@�u�F����A����͎��e�̉��ł͂���܂��E�E�E�B�����ɉƂɋA���Ă��������v

�@�F���Y���Q�����̏P����m�点�閡���̏��e�̔��C���ɋC�t���A�e�˂ɒ��菄�炳�ꂽ�p�C�v���K���K���Ƒł��炷�u�x��v���Q���������������B�����ԈႢ�Ȃ��B

�@���̂Ƃ��A�e���g�т��Ă����̂͗F���Y�����A�ق됌�������̒j�����͖h��̂��߁A��������ɑ���A�����͕�e�ƈꏏ�ɔ��ł���B�����ւƌ������B

�u�@�w���[�A���[�x�Ƃ����吺�A�P����m�点��̂낵�c�O�֏o��Ƃ�����͑��R�Ƃ��Ă��܂����B�������́A�G���x�[�^�[��g���b�R�����p���ŁA�n���[�����S���̋x�e���܂ŕK���œ������B�c���Ă������̂��Ƃ��S�z�łȂ�܂���ł����v

�@���X���P�U���t�A���B���O�͂����Ă���B

<�[��̒Y�s�͂����܂��ɂ��ĕ���(���̂���)���퓬�̍J�Ɖ����A�Y�z�������A�Б�͏Ă�����ꂽ�B�����ґ����c�������Ԓj���̗l�͂܂��ɂ��̐��̏C����>�e�A��(���)�����ŕ��������R���Q������ّ��́A�E�C�A���A�j��̌����s�����B

�@�����������k���Ƃ̎Б�ɂ͂W�O�Ƒ��A��R�O�O�l���Z��ł����B�Ԉꔯ�ōB���ɓ��������A���ƈ�����x��Ă�����A�S�ł̊댯�����������Ƃ����B

�@�����A�f�Ï��̐ӔC�҂������F���Y�͋]���ɂȂ����Y�z�E����Ƒ��̌������s���Ă���B

�@�u���ɎS(�ނ�)����ԂŁA����@������������A�ڂ܂ł���ʂ���Ă����c�炪�����炸�A���{�l�Ɠ��肷��̂���������ƕ����܂����v

�@�����̓��{�l�ɁA����Ȃ��������c�����B�R���Q�����ɒʂ��Ă����A�Ƃ����n���Z���̑����͒Y�z�œ����J���҂ł���B����܂Ŕނ�ƉƑ��̕�炵���x���Ă����̂͒Y�z�̓��{�l�ł͂Ȃ������̂��A����Ȃ̂Ɂc�E�B

�@�����̏،��҂͌��������łȂ��B����͎���ɏ����B

=�h�̗��A�u�T�f�ځ@(�������ҏW�ψ��@�쑽�R�_�@

�O�P�T�N�X��11�@�Y�o�V��

���������̕�Δ��@=���B��������=�@12

�@�`����������֓��R�����@�ݗ��M�l��Ղ̒E�o�s

�@�����R(���{�R)�i�ߕ�����{�ƊW���[���ØA���������{������������(���傤��)���B�����֏W�����Ă�����S���l�̈ԗ����B(�ݗ��M�l)���~�����߂ɁA���R�i�ߒ����̍��{������(���a�S�P�N�A�V�S�Ŏ���)���\�A�R(����)�̕��������v�����͂˂��A���a�Q�O�N�W���P�T���ȍ~�������������b�͂悭�m���Ă���B

�@�ԗ����́A���{��̌����̍R����u���v�ɁA�܂��F�R�u�k�x�R�v�������k�����ʂ֒E�o����B���҂̒��ɂ͖����w�҂̔~��(���߂���)���v(�����Q�Q�N�A�X�O�Ŏ���)�⏭�N��������ƁA��Ƃ̒r�c�����v(���N�X�N�A�U�R�Ŏ���)�炪�����B

�@�W���X���ɖ��B�N�U�����\�A�R�́A�ԗ����ɑ��Ĕȍs�ׂ��J��Ԃ��A�R�l��x�@���A���j��͌�ɂ��Ƃ��Ƃ��V�x���A�֑����A�}������Ă��܂��B�����A���{�������ɕ��������v���ɏ]���A���ɉ����Ă���A���l�̔ߌ����҂��Ă�����������Ȃ��B�@�@�����̂́A���̘b�ł͂Ȃ��B

���R�ׁ̗A���B���M�͏ȁE�����ɂ������֓��R��P�O�W�t�c������Q�S�O�A��(�ʏ́E���B�W�W�P����)��P���(��������)�ɂ��u��Ղ̒E�o�v�s�̂��Ƃ��B

�u�ԗ�����u������ɂ��Ă������ƌ�ނ����v�Ɣ��𗁂т��֓��R�ɂ��E�҉ʊ��ɐ킢�A���Ԑl�̋~�o�Ɏ��͂�s�����������͏��Ȃ��炸�������B

�Q�O�N�W���R�P���A�\�A�R�ƒ������Y�}�R(���H�R)�ɋ��܂�A���J�̂��߂ɌǗ����Ă������������͋��]�̍�Ŗk���ւƌ������B���̌��f���ԗ�����Q�V�O�l�̖����~�����ƂɂȂ�B

���ԗ�����u���Ă����Ȃ�

�@�W�����A�����̑�P����𗦂��鉺���d�K���(���a�T�R�N�A�V�W�Ŏ���)�͋�Y���Ă����B

�{���A�����������������ׂ��A���{�������鏳���܂ł͖�W�O�`�B�����A�������̍��J�œ��H��ʐM��i�����f����A����������A�x���������ɂ��A�������Ȃ��B

�@�����ɂ͂��łɃ\�A�R���������Ƃ����B��@�ɏo���Ă������͍U���ɑ����A�������Ė߂��Ă��Ă����B����ɁA�傫�Ȗ����������B�����ɂ͂܂���Ј��⎩�c�ƎҁA��������ƉƑ���Q�V�O�l�̋��������c���Ă���B�����ɂ��\�A�R������͎̂��Ԃ̖��ł��낤�B

�@�u�u���Ă͂����Ȃ��v�B

�����̓\�A�N�U��ɘA�������s�����P�����v���o���Ă����B�W�W�P�����͊֓��R�̃��[�c�ł���Ɨ�������̍����p�������ł���A�{���̔C���ł���u�ԗ����ی�ɑS�͂�s�����v�Ƃ������e�������B

�@���I�푈�ɏ������A�֓��B(��A�A�����Ȃ�)�Ⓦ���S����w���ӂ̓y�n(�S���t���n)�̌������l���������{�͖��B�o�c�ɏ��o���B

�@�����āA�S�����Ƒd�ؒn�ɏZ�ވԗ���(���{�l)����邽�߂ɔ��������̂��֓��R�̑O�g�ł���B

�@����́A�֓��R�ŗL�̓Ɨ�������Ɠ��n����Q�N���ŗ��钓�(���イ����)�t�c�ō\������A�W�W�P�����͑�X�Ɨ������(����)�̌n���������B�u�֓��R���˂̐��_��Y���ȁv�Ƃ����̂́A�����������Ƃ��B

�@�u�����Ȃ�����ԗ�����A��Ėk����(����)��������������܂���v�B�����̊������Z��͎����Ɋ������߂�ׂ��A�A�������鏳���Ƃ͔��Ε����A��P�Q�O�`���ꂽ�k���֔����邱�Ƃ�i�������B

�@�ȒP�ȓ��ł͂Ȃ��B����ɂ͏I��ŕ������B���R�̓��n���Z�������A�R�l����V�T�O�l�B�ԗ����ƍ��킹��P��l�̑及�тŔN���⏗���A�q���������A�D�w������B���{�A���\�{�̔��H�R���҂��\���Ă���댯�n�т���̑O��������R�l�����Ȃ��瓹�Ȃ������s���A�����̒�����z����̂��B

�@�����͂��Ɍ��f����B�W���R�P����A�R����̂��Ȃ����u���̒E�o�s�v���n�܂����B

�����B�ɓ��ꂽ�P�T�̏��N

���A�V�����c�߂����c�O�g(90)�͉��������ŗ��a(���Ă��܂�)��S������ꓙ���ł������B���c�́g��Δ��h���Ė��B�ɓn�������N�̂ЂƂ�ł���B�P�U�N�S���A�n���E�V���̔_�ъw�Z���o�āA�V���̋��_������(�_���̂悤�ȑg�D)�֓���B�܂��P�T�������B

���c�O�g����

�u�����́A���{�����w���B�֖��B�ցx�Ƃ������͋C�������B�������B�̂ł������[�����n�ɓ���ĂˁB�����Ŕ_�Ƃ�����Ă݂����A�w���B�̓y�Ɖ�����x�Ƃ�����M�Ǝu�ɔR���Ă��܂����ˁv�B

�l���Ȃ̔_���Ȃǂɖ�R�N���B�P�X�N�P�P���A���n���W�œ������A�P�N���炸�Ń\�A�̖��B�N�U�ɑ��������̂ł���B

��P��l�̑���̐擪�t�߂ɐ��c�͂����B

�u��H�������A�g���b�N��n�ԁA���o�Ȃǂ��r���ŕ������邵���Ȃ��B�����͖җ�ȏ����ɂȂ�A���˕a�̂��߂ɉ��l���̗c������������������B���H�R�Ƃ̎U���I�ȏe����͈ˑR�����Ă���A������T���Ă����̂łP���P�O�L�����炢�����i�߂Ȃ������v

�����āA�ő�̊�@������Ă���B����͖����̒�����z���A�����̗��c��ˋ߂��ɍ����|���Ă����B�\�A�R�nj��̊�@����悤�₭�����ꂽ�A�Ƃ������S������A�Q���Ԃ̋x�����Ƃ��Ă�������̂X���S���A���H�R�̌R�t�����āA�����̕���������v�������̂ł���B

�R�t�́A����������n���A�k���܂ł̈��S�͕ۏႷ��Ƃ����B�����A������̉����͋B�R�Ƒ���̗v������R�����B�u���������͂ł��Ȃ��B�ǂ����Ă��ʂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ�A�������邱�Ƃ������Ȃ��v�@�傫�ȓq���������B���c�͂����B�@

�u����������͔��H�R���牽�������̌��܋����|�����Ă����قǂ̐l���B�����̐��ł͗���Ă��Ă�����(�Η�)�ł͕����Ȃ������̂ł��傤�ˁv

�z�Ƃ��������̑ԓx�ɔ��H�R�̌R�t�͂��̂܂܈��������������A��s���o����������ɍU�����d�|���Ă���B�����̂Q�l���e���𗁂сA�펀�𐋂��邪�A����ȏ�̒nj��͂Ȃ������B

�X���X���A��s�͐�̑Ί݂ɖk�x�R���҂O�͂֓�������B

�����ʼn��������ƕʍs���ƂȂ����ԗ����͂P�Q���A�����ɖk���̓��{�l���w�Z�Z�ɂ֓��邱�Ƃ��ł����B�P�O�����܂�́u��Ղ̒E�o�v�s�B�]���҂͍ŏ����ɂƂǂ܂����B

�����̌��f���ԗ����̉^�����u�V�ƒn�v�قǕς����ƕ�����̂͌�ɂȂ��Ă���ł���B����A��������������B

=�h�̗��A�u�T�f�ځ@(�������ҏW�ψ��@�쑽�R�_�@

�O�P�T�N�X��11�@�Y�o�V��

���������̕�Δ��@=���B��������=�@�P�R

���a�Q�O�N�W������X���ɂ����A��Q�V�O�l�̋�����(�ݖM�l)��A��āA���B���E����(������イ)����k���ցu��Ղ̒E�o�v�s�𐬌��������֓��R�E���B�W�W�P������P������̉���(���ǂ�)�d�K���(���a�T�R�N�A�V�W�Ŏ���)�͎����̉Ƒ���ʂ̏ꏊ�Ɏc�����܂܂������B

���j�̉����d��(78)=���A���̓ǂ݂��u�����݂��v�ɉ���=�͂P�Q�N�A���̔C�n�ł��������B�k���̃n�C�����Ő��܂�Ă���B�I�펞�ɂ́A��Ɩ��ƂR�l�ŁA���������W�O�`���ꂽ�A���{�������鏳��(���傤�Ƃ�)�̊��ɂɂ����B

�u(�����ɂ���)���͂��܂ɋA���Ă��邾���ŁA�߂����Ɋ�����Ȃ������B�R�l�炵���ǖقȐl�łˁB���㕗�̕��q�W�Ƃ́A�܂�ň���Ă��܂����v

�Q�O�N�W���X���Ƀ\�A�R(����)�����B�N�U�A�P�S���ɓ��ԕ����d����̊��ɂ֗��āA�u�����ɉו����܂Ƃ߂�v�悤�`�����B�^�ĂȂ̂ɏd���͒����邾�������d�˒����ČR�Ƒ���P�O�O�l�ƈꏏ�ɗ�Ԃɏ���V�w�̃z�[���ŎႢ�������܂𗬂��Ă���̂����ē��{�̔s���m�����B

�d����͈�]�A�쉺���邪�A���B���ƒ��N�̍����̊X�E����(�������E�O��)�ő��~�߂���Ă��܂��B���ǁA�����łP�N�]����߂����A���{�ֈ����g���Ă����̂͂Q�P�N�P�O���ł���B

�������g���ɑ傫�ȍ�

�u���̏����͂܂������Ȃ������B���H�R(�������Y�}�R)���猜�܋����|�����Ă����悤�Ȑl�ŁA�w��������ł��邾�낤�x�ƒ��߂Ă�����ł��v�Ƃ��낪�A���̕��e���Ƒ���葁���A�c���̓y��ł����̂�����^���͕�����Ȃ��B

�u��Ղ̒E�o�v�s���I�������������͂X���X���A�O�͂Ŗ�Q�V�O�l�̈ԗ����ƕʂ�A������������܂ܖk�x�R(���{�R)����k����̌x���𖽂�����B���H�R�ƑΗ����钆�������}�R(�d�c�R)�̎�͂��k���ɓ�������܂ő���Ɍx�����˗����ꂽ�̂��B

�A�����J�̎x�����������}�R�̎�͂��k�サ�A�k���֒������̂��P�P���B�g������h���A�悤�₭�����炪���������ƂȂ����̂��P�Q���ł���B

���B�ɔ�ׂĖk�x����̋����������g�����X���[�Y�ɐi�̂́A�������ē��{�R�̕����������x�ꂽ���߂ƌ����Ă����B�������̋������͓��{�R�̕���Ɏ���Ĕ�r�I���S�Ɉړ����邱�Ƃ��o�������炾�B

�g������Ɓh�ƂȂ������������̖�V�R�O�l�͂��̔N(���a�Q�O�N)�P�Q���P�V���A����E�����ۂɈ����g����B���������s���A�����̉����͍Ȃ̎��Ƃ�����D�y�������B���{���͖��B�ŋ�J���d�˂��Ƒ������P�N�߂����������̂��B

�������������k���̐���

����A���������ɖ���������ꂽ�������͂ǂ�ȓ������ǂ����̂��B�@�����v�v(79)=�ʐ^=�͓����A�����̍����w�Z(���w�Z)�̂R�N���B���e�͋����̐Ŋ֒��ŁA�E�o�s�ł́A��e�Ɨc�������ꏏ�������B

�u(�E�o�s�ł�)�͂�n��̂ɕ�������Ɍ��Ԃ��Ă��������A�ŏ��͉����C���ł����ˁB�Ƃ��낪�ˑR�A�e�����������āA�Ō���̕������e�Ō����ꂽ�̂��o���Ă��܂��v

�@�����A�k���֒����ċ������͂Q�O�N�X���P�Q���ɖk���̓��{�l���w�Z�Ɏ��e�����B�����Ƃ͂��̌�A���n��Ƃ̎Б�Ɉڂ����B�H���͏\���ł͂Ȃ����A�z��������A���e�͓X�Ԃ̎d����������B�w����̎����̂��߂ɂ́u���v���J���ꂽ�Ƃ����B

�u(�k����)���{�l�̐����͕����ł����ˁB���̎d���œ��������ŁA���������}�����Ƃ��Ƀs�[�i�c���ĐH�ׂ����Ƃ��o���Ă��܂��B�댯�Ȗڂɑ��������Ƃ͈�x���Ȃ������v

�@�����Ƃ��܂߂ċ�������E�o������Q�V�O�l�̋������͏��a�Q�P�N�Q�����{�A����E�����ۂֈ����g�����B���̊ԁA�`���a�Ŗ�P�O�l�̗c���炪���������ߌ�������A�s���R�Ȑ����◪�D�Ȃǂ̔�Q�Ȃǂ��A�Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B

�@�����A�R�l�A�x�@���A���j�Ȃǂ���(���Ƃ���)���V�x�����֗}������A�\�A�R�ɂ�閯�Ԑl�ւ̖\�s�ȍs�ׂ����o�������B�ɔ�ׂ�A�͂邩�ɏ͗ǂ������B

�@���B����̓��{�l�̏W�c�����g���́A�k�x����̂��ꂪ�قڏI��������a�Q�P�N���������Ǝn�܂�A�\�A�x�z���̑�A�͂���ɒx��ĂQ�P�N��ꂩ��X�^�[�g�B��U���l�����S���A�n���̂悤�ȋ��ɑς����V�x���A�}���҂��c���̓y�ނ̂͂����ƌ�ł���B���̊ԁA���s�s�ȎE�C�Ȃǂɂ���Ă��т����������{�l�̖����D���Ă������̂��B

�����Ԑl���}���̋]����

�W�W�P�����̘A���{��������A�����������������������Ƃ����������u���Áv�����B�����̉Ƒ�����V��������A�\�A�R���������̂͂W���P�X���A�����ɂ͂܂���R��l�̋��������c����Ă����B���{�R�́A�\�A�R�Ƃ̌��ŋ������́u��V�ւ̒E�o�u�������ɕ��������ɉ�����B�@���������g���b�N�ŏ������o����A�\�A�R�͓��{�R�̍S�����n�߂��B�����āA������������Ă��������S���R(�O�R)�ւ́g���܁h�Ƃ��ă����S���̎�s�E�E�����o�[�g���߂��̎��e���Ȃǂ֗}�������邱�Ƃ�F�߂�B

����ɂ́A�\�肵�Ă����l���ɑ���Ȃ����Ƃ𗝗R�ɁA��ʂ̖��Ԑl�܂ł��ꏏ�ɗ}�����Ă��܂��B�����S���}���҂̑����͂P���R��l�B�c���ꂽ������q���͈����g���܂Ŗ��B�ŋ�J���d�˂邱�ƂɂȂ����B

�����̒��j�A�d���������B�u���̕���(��������)�����̂Ƃ��A(�A���{��������)�����֖߂錈�f�����Ă����瓯���^�������ǂ��Ă����ł��傤�B�{���Ƀ^�b�`�̍��ł����v

���������̐�F��͏��a�T�O�N��ɔ����A���̌�A��������Ƒ��炪�����A���݂͗L�u��ɂ���Ė��N�J����Ă���B

���삪�����B�u�q�����������������Ȏ�����m�����̂͐�ゾ���Ԃ����Ă���ł����B(���������ɂ�)�{���Ɋ��ӂ���ق��Ȃ��B�����͓��ʂ�������ł��ˁv

=�h�̗��A�u�T�f�ځ@(�������ҏW�ψ��@�쑽�R�_�@

�O�P�T�N�P�Q���P�X�@�Y�o�V��

���������̕�Δ��@=���B��������=�@�P�S

���I���������������P�V�̏���

������V�O�N�O�̏��a�Q�P�N(1946)�@�N�S���B�I�킩���W�������߂��������B���̎�s�A�V��(�������E���t)�ŁA�P�V�́u���сv���쏇�F(�̂Ԃ悵)�W�V��=�ʐ^=�́u�V���Ȑ푈�v�̍őO���ɗ�������Ă����B

�O�N�̉āA���\������������I�ɔj���Ė��B�N�U���Ă����\�A�R(����)��

��U�O���l�̓��{�l���V�x���A�֗}���B���{�l���z���グ�����Y�E�ݔ���D�������D������A�Q�P�N�S���ɐV������P�ނ��Ă䂭�B�u�Ֆځv�𑈂����̂͒��������}�R(�d�c�R)�Ƌ��Y�}�R(���H�R)�ł���B�����̒������\���\�A�Ƃ��������͍̂����}���B�Ƃ��낪�g���łȂ����Ă���h�͔̂��H�R�̂ق��B�������A�d�c�R�̎�͂͂܂�����ɂ���A�키�ɂ����͂�����Ȃ��B

�����ŁA����ɐ����|�������B�����B�����R�R���w�Z(�m���w�Z)�V�����B���a�P�X�N�P�Q���A�P�U�ɂȂ�������̐���͐_�ސ쌧�E�Ó쒆�w(����)����S�C(���������w�͖{���T�N�Ԃ����A�S�N�ł��㋉�w�Z�̎��i��������)�ŐV���̌R���w�Z�֓���A��]������Ė��B�̑�n�ށB

�Ƃ��낪�A�킸���W�����ŏI��B�ܑ�(���A���A���A�N�A��)�ō\�������R���w�Z���k�͔����ⓦ�S���������A�P�V,�P�W�̖�R�U�O�l�̓��n(���{�l)���k�̂قƂ�ǂ̓V�x���A�֗}������Ă��܂��B

���B�ɉ��҂�����������S�O�l�͌R���w�Z��������V�x���A�s���̑O�Ɂu���E�v��F�߂�ꂽ���̂́A�V������o���Ȃ��B�m�l��ɐg����~�z�����Ƃ���֖��n(�����l)�̌R���w�Z���������ˑR�A�K�˂ė����̂ł���B

�������烈�\�̐푈��

�u���O�A�V���̐��삾�낤�B�ꏏ�ɗ������\�v�@����ɏd�c���痈�������}�̒����l���Z�̂ӂ�����āA�����𗦂��A���H�R�Ɛ킦�A�Ƃ����̂��B

�@�Q�P�N�S���A�V���̎��ӂ͂��łɔ��H�R����͂��Ă����B���͂̑���Ȃ��d�c�R�͋����B�R�̌��������������đR���悤�Ƃ����̂ł���B�����A����ɂ͓����Ƃ͂����A���̖��n�̐��k�Ƃ͈�ʎ����Ȃ��B�������A�푈���I����Ċ��ɔ��N�ȏソ���Ă���̂��B�u�����烈�\�̐푈�ɂȂ�ĉ���肽���Ȃ������B�����A���R�l�ł��鎄���f��Ζ�������āA�ǂ�Ȗڂɑ������c�B�]�������Ȃ��B��͏��������������v

�@�x�x���͂P�猳(���Ĕ��N��)�A�K���͏��сA�U�O�l�̕��������邱�Ɓc�E�B�d�c�R���͐���̏������̂݁A����͏������i�Ƃ��ďd�c�R�̌R���𒅂�B�R�ɂ́A�����悤�ɎQ�������R���w�Z�̓��n�̐�y�⓯�������l�������B

�@���삪�����B�u�Q���������{�l���ꂼ��A�f��Ȃ��������Ƃ�x�x���Ɏ䂩�ꂽ���ƈȊO�ɂ����R�͂���������ł��傤�B���B���R�̌�����(���n)�Ɂu�`�v�������ĎQ�������B���邢�́A���̐킢�Ɂw���{�ċ��x�̖������Ă���l��������������܂���B

�@���ŏ��̓~���z����

�@��������A��͂�P�O��̎�҂ł������R���w�Z�̓�����(�V��)�̑����̓V�x���A�̎��e���A�ŔN�����̗}���҂Ƃ��āu�n���v�𖡂���Ă����B�@�뉺�S�O�x�A�T�O�x�ɂ������鍓���̒n�B�ƒ{�̃G�T���݂̂Ђǂ��H���ŏd�J���ɏA�������B���̂�h�{�����A�Ȋ��œ`���a������(�܂�)���A�u�ŏ��̓~(���a�Q�O�`�Q�P�N�̓~)�v���z�����ɁA���X�Ɠ������̎Ⴂ���������Ă������B

�@�R���w�Z�V�����A���r�X�O(�ꂢ����)�W�W�͐V���Ń\�A�R�ɂ���ĕ�����������A�Q�O�N�P�O���A�`�^�B�u�J�`���[�`���̒Y�z�ɂ�����e���֑���ꂽ�B�P�W�B����E�z�K���w�Z(��)�̏o�g�B�������ɂ͖�Q�T�O�l�̓����������e����Ă���B

�u(���B���R�֓���Ƃ�)��l���q������I���W�������ĂˁB�ł����̎�(�P�X�N�P�Q���̓��Z��)�͓��n��薞�B�̕������S���Ǝv���Ă�����ł���B�I���A�����������ꂽ��Ԃɏ悹���Ă�����A�Ă�������n�ɋA���Ă������Ɓc�E�V�x���A�Ȃǖ��ɂ��v��Ȃ������v

�@�O�N�̓~�ɋ������w�Ȃǂ��o�Ė��F�ɗ�������̂V�����̑̂͂܂��q�����݂̂Ƃ����Ă����B�������Ƀ\�A�����ΒY���@��d���͖����Ƃ݂��̂��A���r��V�����͂ق����ΒY��L�W�ݎԂɐςݍ��ގd����S����������B����ƂĂƂĂ��炢�d�J�����B�ŏ��̋]���҂��o���̂͂Q�O�N�̑�A���B�ςݍ��ލ�ƒ��ɑ������点�����������ΒY�ɖ��܂�悤�ɂ��Ď���ł����B

�@�����z���������F

�@����́u�ߌ��v�̏��͂ɂ����Ȃ��B���̓~�A�V���~����݂������]�`�t�X���嗬�s����B��l�ɂȂ���Ă��Ȃ��c���́A�e���ȐH���ɗȊ��B���M���A�����͎~�܂�Ȃ��B�V�����̎�҂͎��Â���������ɗ^�����Ȃ��܂܁A�o�^�o�^�Ɠ|��Ă䂭�B

�@�u�d�ǎ҂�(�ʂ̏ꏊ��)���a�@�֑���ꂽ��A���e�����̕a���֓����ꂽ���A���҂��������ĂقƂ�ǂ́A�����Q�Ă��邾���B�������~�܂�Ȃ��ĕւ͐��ꗬ���A���M���]�ǂ�U�����A�C�����������Ȃ����҂����o���܂����B����͂����ߎS�ȏł��Ăˁv�@

�@���r�ɂ͐��ˏo�g�̓����̍Ŋ����Y����Ȃ��B�a���������������r�ɔނ́A�₹�ׂ����́A��������悤�Ȑ��Ŗ₤�Ă����B�u���͂ǂ����� ?�@�̂������Ă���Ȃ����v

�@�ނ́A���̒��ňꌾ�����Ԃ₢���B

�@�u����������c�E�v

�@�����A���r���Ăь������Ǝ�҂͂����₽���Ȃ��Ă����B�����P�W�B���˕ق���ۓI�Ȓj�������B�ǂ�قnj̋��ւ����肽�������낤�ɁE�E�E�B

�@�v�J�`���[�`���̎��e���ł͖�Q�T�O�l�̓������̂������ɂW�O�l�ȏ�̎�҂������S���Ȃ��Ă���B

�@����A�V���̍őO���ɂ��鐼��͘A��Ă���ꂽ�u�����v�����ċ����B�ޓ����܂��P�O��̓��{�l�̎�҂������̂ł���B����ɂ́A�G�Ƃ��Đ키���H�R�̒��ɂ����{�l�������B���̘b�������B=�h�̗��A�u�T�f�ځ@(�������ҏW�ψ��@�쑽�R�_�@

�O�P�T�N�P�Q���R�P���@�Y�o�V��