彼女が思春期に、自分の意志とは無関係に与えられた女性としてのありかたについて、それを重荷とも思い、自分が男性から求められ、自分自身、男性に対する関心があることを煩わしく思う。いっそそんなことに悩むくらいなら、相手は誰でもいいから、その関門を通過してしまったほうが、これから後、気楽にこういった問題や男性と付き合ってゆけるのではないか、などと考える。

若い女性、と言うよりこの場合、十代の女性がこういう形で性を体験してしまうのは、一種の問題放棄というか、逃避的な処理の方法である。

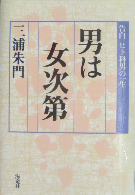

三浦朱門著

三浦朱門著 セックスレスに陥らないにはSEXは体と心両方の快感を求めるもの心さえ満足すればいと言うは欺瞞に過ぎない自身の心と体の在り様を知ることで何を欲しているのか、何処をどうして欲しいのかをパートナーへ伝えることでセックスレスは回避できる。

セックスレスに陥らないにはSEXは体と心両方の快感を求めるもの心さえ満足すればいと言うは欺瞞に過ぎない自身の心と体の在り様を知ることで何を欲しているのか、何処をどうして欲しいのかをパートナーへ伝えることでセックスレスは回避できる。

男と女の連立方程式をいかに解くか

第八章 こうして若者は人生の最初の成功を得る。

〆男が解かねばならない連立方程式

若い男が目の前の女性によって性欲を満足したいという欲望と、社会的に許容される関係を彼女の間に作ろうとする連立方程式を解いたと言っても、その答えはそれほど揺るぎないものではない。たとえてみれば、それは連立方程式にいくつかの数値をいれることで、幾つもの解ができる方程式のようなものである。彼が彼女との間に作り上げた関係、連立方程式の答えは、別の答えにかわられることもある。

欲望と社会的ルールとの二つの式を共に充たしているつもりでも、彼女が二人の間には社会など存在しない、二人がいるのは世界の初めの、アダムとエワの世界である、といった素振りを見せれば、彼は即座にエデンの園のアダムになってしまう。

またそれは女性にとっても、似たような事情なのではあるまいか。彼女が思春期に、自分の意志とは無関係に与えられた女性としてのありかたについて、それを重荷とも思い、自分が男性から求められ、自分自身、男性に対する関心があることを煩わしく思う。いっそそんなことに悩むくらいなら、相手は誰でもいいから、その関門を通過してしまったほうが、これから後、気楽にこういった問題や男性と付き合ってゆけるのではないか、などと考える。

若い女性、と言うよりこの場合、十代の女性がこういう形で性を体験してしまうのは、一種の問題放棄というか、逃避的な処理の方法である。浦島太郎が玉手箱を乙姫から与えられて、決して開けてはならぬと言われたにもかかわらず、開けてしまうのは、郷里に帰っても知人も誰もいない。自分には玉手箱しかない。それを持ち歩いている煩わしさに耐えきれず開けてしまう。

女になった十代の女性も、郷里に帰った浦島太郎と同じである。女になってみると、子供の頃に無邪気に接していた世界が消滅してしまっている。今まで無視してきた男の視線が自分の衣服の下の肉体に突き刺さるような気がしてくる。これもすべては玉手箱のおかげだ、いっそこんなもの、開けて中身があれば、いるものだけ持って、後は棄ててしまおう、などと考えて箱を開けると、ぱっと白煙が立って、後は何も残りませんでした、ということになる。

かつては娘の玉手箱を家族全体が持ってくれたのであった。かつては娘が初潮を経験すると赤飯を炊いて祝ったという。そういう形で娘の玉手箱は父母の管理下に置かれた。それはまた娘にとって気楽なことでもあった。玉手箱は結婚式の夜、新郎とともに開ければよいのである。

男としても、昔は似たような事情があった。

男性の玉手箱は家族が管理してはくれなかった。

男性は性欲という玉手箱を戦前は遊郭という場所で開けることができた。

しかし悪所という言葉があって、男の子はそういう所に行ってはならない、玉手箱を開けてはならないという抑制はあった。

十七歳の時、私は親元を離れて地方の旧制高校に入った。親からの送金は月に七十円で、食費を含めた寄宿費は二十円ほどであった。つまり五十円は小遣いという訳である。戦時中で食料は窮屈になっていたが、外食は一円以下で済んだから、小遣いとしては潤沢であったと言える。

ある日、町に遊びに行き市電に乗った。隣にいた若者が、遊郭に行ったことを声高に話し合っていて、料金はその時持っていた私の小遣いで何とかなる費用であった。私は書店で本を買い、代金の紙幣を出しながら、この金でそういうことができるのだ、といささかの感慨を覚えた。

しかしそういう形で玉手箱を開けた者は、それほど多くはなかったと思う。なぜならば、若者にとって、解かねばならない連立方程式はセックスと女性だけではなかったためであろう。つまり社会と自分、大人と自分、生活と自分、さまざまな形で、観念として捉えた下界と現実の自分との連立方程式を解かねばならなかったのである。

〆現実の自分は無力でしかない

自分の父親をも含めて、男は皆、ある年になると職業に就き、収入を得て、結婚し、家族を養うようになる。しかし自分にそのようなことができるであろうか。現実の自分は無力な存在であって、社会人として、収入を得るような能力は何一つ持っていない。そもそも自分はどういう形で、自分の専門を作り、どういう仕事に就けるのか、まったくわからなかった。それと自分が興味を持っている分野、たとえば古代の歴史や神話や文学に興味を持ち、そういう本を好んで読んできたが、それがどういう形で職業に結びつくのだろうか。それに比べると、苛烈になりつつある戦場の兵士として駆り出されるほうがずっと楽であった。兵士は自分の意志により、志願して成るのでなく、国が私を兵士にしてしまうので、兵士なれるかどうか、国の責任であって、私の問題ではない。よい兵士になれないと、恐ろしい体罰があると聞いているが、軍隊は若者の義務だから、兵士をクビにすることはありえない。

軍隊に入っている間に死んでしまえば、それから後のことは問題ではないが、もし生き残ったとして、社会に出るなら、自分はどういう資格、能力を持つのであろう。私にとっては戦争や軍隊より戦後の自分のありかたのほうが心配であった。

近頃の大学生の就職傾向を見ると、偏差値の高い大学では一人の学生が、朝日新聞と三菱銀行と住友商事とトヨタ自動車と、いった就職試験の受け方をしている。

こういう学生の定見なさ、寄らば大樹の陰といった事大主義、そして自分の資質と職業の関係の見極めのいい加減さなどを指摘するのは簡単である。しかし私はむしろ、そこに彼の弱さを見るべきだと思う。

彼は社会とか職業とかいう未知数Xを持つ方程式と、自己という未知数Yを持つ方程式の両者を満足させる値も、この連立方程式の解き方もわからないままに、でたらめな数値を代入してみているにすぎないのである。でたらめな数値でも、二つの式を完全ではないにしても、大体満足させるなら、一応はそれを答えとして代用していこう、などと考えているにすぎないのだ。

それにもう一つ前の大学の選び方にも同じ傾向が見られる。八つも九つも受験するという自体、自信のなさの現れだが、その選択は大雑把に理系と文系の区別程度で、受験する学部の名前を見る限り、彼は一体、どういう学問をしたいのか、判断に苦しむ場合が多い。あるいは特定の大学であれば、専攻は何であってもよいのか、と疑わる受験生も少なくない。

こういう新入生と新入社の社員に共通するものである。それは外見の自信のなさ、それとは無関係な尊大な自我である。つまり彼はまだ連立方程式を解いていないのである。

青春中期の典型として、大卒の新入社員と高校を卒業してさまざまな遍歴の後に、やっと定職らしいものについた。二十代前半の若者を例にとろう。

大卒は今では値打ちが大分下がったとはいいながら、大卒のお墨付きがある。正直言って、彼はそれ以外何も頼るものはない。いや、実は自分の可能性については、密かに大したものではないか、と自惚れれているのだが、世間はそういうものを認めてはくれないだろう。そうなると、やはり大学卒の免状だけだな、頼りになるのは・・・・・、と思っているのである。

しかし会社に入ると、西も東も分からない。先輩社員は勿論、取り付く島もない。同じ年のOLは、たとえ高卒であっても、四年のキャリアがある。伝票の数値をコンピューターに打ち込むと、といった仕事でしかなくとも、自信を持って、事もなげに処理しているではないか。彼にはそういう彼女らにも引け目を覚える。

オレは大卒だしOLはどうせ高卒だ、と胸を張って対処しようとしたら、

「あたしは×大だけど、あんたどこ」

と初対面でやられてしまった。OLの制服を着て、一般職の仕事をやらされていても、結構、大学を出た女性がいるんだ、と知ってすっかり脅えてしまう。こういう女性は大学で道草をくっただけ、会社の業務に不慣れな部分を残しているが、高卒で入社、六年などというOLの仕事ぶりなど、まさに驚嘆に値する。

高卒の場合、背広を着ていても、たとえ外回りのような仕事をさせられる。大学は出ていないが、遊んだり、フリーター的な仕事をしたりした経験は大卒に負けない勉強になった。という自負もないではない。しかしそれを会社も、何よりも自分と同じ年代の大学出は承認しないだろうな、とそれがまず悔しい。

それだけに、出社してからその日の行動予定を報告し、一日、外を廻ってから結果の報告をする相手、といって上司ではないが、仕事の内容を記録する係の高卒のOLに、彼は密かに同志的な親愛感を持つ。しかし彼女は海の者とも山の者ともつかない、そんな高卒の嘱託待遇の若者など相手にしない。彼はそれを彼女はやはり大卒でないと相手にしないのだ、と落ち込んでしまう。

〆連立方程式の答えが出た!

大卒にしても似たような状態である。彼は会社のコンピューターシステムになれるために、あるOLの指導を受けるとする。配属された課の仕事に必要なデータはどうやったら接近できるか、また、そのデータをどう利用し、自分はどういう手続きでデータに書き加えるか、といったことをすることをマスターする手はじめに、OLの仕事を手伝わされる。彼女に及びたいと思うにつけても、男性として彼女を征服すれば、せめて現在の劣等感から脱却できるだろうか、と突撃する。あえなく振られてしまう。彼も落ち込むのだ。

OLにしてみれば、新入社員の彼などというのは同期のOLは勿論、後輩にもみっともなくて、といった感じであろう。

たとえ二、三年もすれば、若いOLの憧れの的になるような青年社員になるときっとわかっていても、今のところはまだ、彼を相手にする気にはなれない。彼が社員として一人前になるころは、自分は多分結婚して退社している筈だし、ということで、彼女は彼の突撃をやんわりとかわすことになる。

しかしこの突撃が成功することもある。

あるOLが上司との不倫に、実りのない恋愛に、また、いつまでたっても、鼻歌交じりにやれる仕事とお茶くみしかやらせてくれない会社にうんざりしていたとしよう。

彼女は大学を出たての何も知らない坊やに突撃されて、ふと、こんなところで手をうつか、と思っても不思議ではない。

彼が真剣なら、実は自分の名前は言えないが、今は課長になっている男と、三年にわたって不毛の恋をしたが、今はすっかり清算してさっぱりしている。彼は多分、そんな経歴の女と知ったら、結婚したいという気持ちが消えてしまうのではないか、といったことを匂わせる。

彼にしてみれば、今は神々の仲間のように思われる課長クラスの人が、この女性に真剣になり、彼女の意を迎えるために泣いたり、跪(ひざまず)いたりした、と聞くと、そういう女性が自分の言葉を真剣に受け止めて、決して人には明かしたくないであろう秘密まで、話してくれた、という事実に感動して、そんなことは気にしない、ボクだって学生時代にかなり深い仲になった女性がいた、などと言ってしまう。そもそもこのOLに関する限り、新入社員と自分は対等なのである。

条件は多少違っても、高卒の外勤の若者が正社員のOLに突撃して受け入れられる場合でも同じなのである。

女性にとっては、生涯うだつの上がらないOLをしているよりも、高卒とはいえ、いい加減な大卒よりも、世慣れていて、意外と物質面では成功しそうな彼と結婚した方がましではないか、などと迷いだす。それに彼は自分をまるで女神みたいに扱ってくれる。行かず後家や肩身の狭い嫁になるより、是非と哀願されて妻になるほうが、幸せではないか、などと思う。

白馬の騎士がこないなら、やさしく実直で安定した衣食住を保証してくれる農夫の求婚を受け入れよう、という訳である。

こういう若者、社会に出て早々に社会生活の中で出会った女性と結ばれた若者は、それなりに、連立方程式を解いたことになる。それは人生での最初の成功者と言ってもよいかもしれない。彼は彼女への責任と仕事への責任を一つのものとして受け止める。多くの場合、彼は一種の自信と責任を感ずる。それは仕事の面でも活かされるであろう。

もっともこの連立方程式の答えが間違っている場合も少なくない。二つの方程式にでたらめの数値をあてはめていたり、計算間違いをしていると、この種の結婚は破綻する。そういう場合、彼はなお青春の彷徨を続けねばならない。

こういう計算間違いをする人は、いい加減な数値を出して、それを答えだとするような人には人間として非常識なところがあって、彼は後々まで、社会や女性との対応に苦しむかもしれない。

[なぜ、男は結婚するのか]

第九章 男が結婚によって満たされる三つの要素

〆縁談は一人前の証明

男はなぜ、結婚するのか?今時の男は結婚したがらない、と言うが、そのことは後で書くことにして、昔の男、私たちの世代がなぜ、結婚しようと思ったか、ということから考えてみる。

第一に結婚という言葉の中に、一人前、というイメージがある。それは女性がはじめて縁談を持ち込まれた時に感ずる感激と共通するものではないだろうか。女性は知り合いのオバサンなどから、

「ねえ、是非あなたを貰いたい、という人がいるんだけど、会ってみる?」

などと言われた時のことを思い出してほしい。それまではボーイフレンドなどがいるにしても、それなりに深い関係になったとしても、それはまあ一人の娘と若者との関係でしかない。しかし大人が仲立ちするような話というのは、自分が社会的に責任ある存在になる、というか、責任を持てる存在になったと、大人が認めたことに他ならない。

それは男にしても同じで、課長などから、

「君もそろそろ身を固めたらどうだ。何だったら、いい人を世話しようか、ウチの女房があれで世話好きでね、高校の同級生の妹とか何とかいうのの手持ちが大分あるらしい」

と言われると、そうか、オレもそろそろ、ということになったのか、とある感銘を受けるのである。

それで課長から言われたりすると、もう新人社員ではない、仕事の単位の一人として認められたことである。そうでなければ、課長ともあろう人が、知人の娘に、

「いや、うちの課に、三浦という若いのがいましてね、ここんところ、仕事も覚えたし、一応は間違いない男と思うんですが‥‥」

といったことを言うはずがない。

つまり縁談というのは、男にとって、女にとっても一人前として認められた、という印ともとれる。

殊(こと)に会社の上役からの縁談があれば、それを断ると、将来の出世にかかわるのではないか、などと不安もあり、課長だって、ある程度、オレのことを認めているからこそ、縁談を持って来てくれた、という自惚れもあって、そこに乗ってしまう者も多い。

私たちの世代では、上司から縁談を持ち込まれること自体、人物を認められた、ということであった。大げさに言えば、自分が属する派閥にこの若者を組み入れよう、といった下心ととらえられたから、それに感激して結婚する者も少なくなかった。

この種の縁談を断るには、

「実は学生時代からの約束していた女が居まして、何とか生活できるだけの収入が確保できたら、一緒になる、ということになっているんです」

といったこと以外には、口実はなかった。また、それを実証するためにも、結婚して見せねばならなかった。

反面、そういう束縛があるからこそ、上司はやたらなことで部下に縁談など持ってゆかなかったものである。するとかれば、上司としてはその部下との間に、すでに特殊な関係ができていた、あるいは縁談の相手と、部下の間に暗黙の了解ができている、といったことが前提となっていることが多かった。

とにかく、私たちの世代までは見合い結婚がまだ普通だったから、上司とか親類に紹介された娘と二、三度デートして、それで結婚する者が多かった。

「いいか、お前なんかと結婚してもいい、なんていう者はそうそういないぞ。お前の月給を考えてみろ、出身学校だってぱっとしないし、胴長、短足だし、顔だって鏡を見てみろよ、な、この辺で手を打つべきだよ」

などと親友に言われたりすると、そうかなあ、そうかもしれないなあ、と妙に納得して仲人になってくれた人に、

「先方さえよかったら、この話を進めてください」

などと言ってしまう。前にも書いたように、この年代の男の性欲というものは、まだかなり激しいものがあるから、大概の女性に対して燃焼するものである。

「結婚したら、この女に何をしても許されるのだ」

そう思うだけで、何だか是非ともこの女と結婚したい、という気になってしまう。また訳知りの親類の男がいて、

「何、女なんて誰と結婚しても、似たようなものさ。だからどうせするなら、いくらかでも女房として役に立ちそうな、まず、身持ちが固くて、家事がちゃんとやれて、家政を整えられる女なら、オンの字だ。その点、この女は買い物だぞ」

などと言われると、それもそうか、と納得してしまう。そしてこんな関係で結婚した夫婦でも、長い年月の間には、それなりの情愛がわいて、結構な結婚生活を営める。愛し合っているから、というのが近頃の結婚の場合の合い言葉だが、当人たちの愛情なるものの、如何に頼りのないものかを考えると、見合い結婚だからといって、何の情熱もないのに結婚して、などと非難するには当たらないように思われる。

〆男は快適な生活を手に入れるために結婚する

今時の企業はどうせ企業税を取られるくらいなら、ということで独身社員のための寮などを造っていて、食事から入浴、洗濯、掃除などの設備を整える。しかし私たちのころは、それどころではなかった。冷暖房不完備の部屋で目を覚ますと、まずは朝食の準備をしなければならない。インスタントラーメン以前の時代だから、鍋の中を覗いていくらか飯でも残っていれば、それに煮物の汁でもかけて雑炊を作ってかきこみ、出勤の準備をする。ワイシャツの綺麗なのが無いことに気づいても、仕事が忙しくて洗濯屋にゆく暇がない。

明日は大事なお得意を訪問するのに、課長のお供をすることになっているから、綺麗なのは明日用にとっておいて、今日はまだ今週の初めから着通したものをもう一日着ることにしよう。それにしても、今日は是非、昼休みにでも会社の近くの洗濯屋に寄っていかなければ、などと思案しながら、夜具の始末や部屋の掃除は休日にして、会社に出て行かねばならない。

そして夜、部屋に帰って来ると、朝の雑炊がこびりついている鍋をガリガリ洗って、米を入れて飯を炊く。野菜を切り、途中で買って来た豚肉の細切れをいれて、バカの一つ覚えの炒め物を作る。

そして侘しい食事が済むと、安いウイスキーの瓶をラッパ飲みして、敷きっぱなしの布団に潜り込み、

「ああ、こんな生活、いつかは打ち止めにしなくてはなあ」

などとつぶやきながら眠る。

だから面倒な書類の始末で残業をしていた女子社員につきあってやったお礼、というので彼女の部屋に招待それで、一汁一菜程度の食事をすると、感動してしまう。彼女だって普段は彼の部屋と同じ程度に乱雑にしておくのに、若い男を招くので、特別に綺麗に掃除をしたとは知らずに、

「彼女は料理が上手い。それに部屋もきちんと片付いている。結婚すると、おれの生活もこうなるんだなあ、汚れたシャツを鞄にいれて出社して、昼休みに洗濯屋に行くなんて惨めなことをしなくてすむ」

たとえ招いてくれた女子社員にプロポーズしなくても、彼は結婚に憧れる。

そんな時恋人とか、恋人になりそうな娘の知り合いができると、一挙に、彼女と結婚したい、という気になってしまう。

それに何といても、セックスの重圧がある。恋人とか、それに準ずるような女性の相手がいるとすれば、彼にとって彼女はセックスの対象として好ましい部類に属する。そういう女性と結婚すれば、いつでも彼女を相手に性の饗宴を開くことができる。

休日には予め食べ物、飲み物を用意しておいて、彼女を裸にしっぱなしで、体力の続く限り、ああ、考えるだけでも胸が躍る、などと妄想を楽しむ。

つまり彼は結婚の相手の事など全く考えていない。自分の生活を快適にするために、彼女を利用し、自分の性欲を彼女の肉体によって満たそうとしか考えていない、と言ってもよい。

しかしそういう生活を手に入れられるためなら誰でもよい、といったものではない。やはりたとえば、今付き合っている彼女が理想的なのだし、結婚を承諾して貰うためには、彼女に親切にしなくてはならない。結婚について彼女の要望もできるかぎり受け入れなければならない。またその生活を快適にするために、彼女が言う幸せというものの実態はどういうものかわからないながら、とにかく彼女を幸せにしなければならなるまい、といった程度の相手への配慮は働いている。

〆今、男たちは、結婚を必要としなくなった

要するに男が結婚するということには、彼が社会的に一人前になれた、という客観的評価と、当人がその自覚を持つことが前提になっている。日本の社会は公式の場に夫婦そろって、ということはなかったが、それでも結婚していない男は信頼できない、といった風潮があった。第二は、生活は独り者には不便にできていたから、社会活動をするとなると、どうしても身の回りの世話をする人手が必要だったからである。昔の旧制高校では寄宿舎にいる生徒たちはバンカラと言って、ハイカラの逆に、ボロボロの風俗をして不潔な生活をしていた。それには彼らがあえてそういうポーズをとった面がある。つまり自分たちは学問をするのが目的だから身辺のことに構ってはいられないし、また女性にもてようなどとは思わない、といったてらいもあった。

しかし現実問題として、食事は寄宿舎で面倒を見てくれるにしても、部屋の掃除や衣類の洗濯、補修となると手が回らなくなって、寄宿舎生活が二、三ヶ月になると、自然とホームレス的スタイルになったのであった。

第三に、誰もが大きいな声で言わなかったにしても、セックスの問題があった。確かに男たちの欲望を処理する場所はあった。その犠牲になる女性の心身の問題を思えば、恐ろしく安い値段で処理が可能であったが、それはまた大変に虚しいことであった。

最初の女性体験がそのような場所だったとすると、相手になってくれた女性が時には商売を離れてくれることもあった。それは男性が相手にした女性が未経験であった時に覚える感激と通ずるものであろう。そういう女性は自分が男にとって最初の女性になる、ということで、誇りと優しさを感ずるのであろうか。しかし何度か、その女性の許に通うにつれて、彼女もまた商売で自分に接していることを彼は思い知らされる。

やはり男としては自分だけに向いてくれる女性、それも自分としても、彼女が二人といないと思える相手であってほしいのだ。

この三つの要素――社会的地位、生活の便宣、異性への心身の欲求――を同時に満たしてくれるものが、結婚である、と男たちは考えたのである。

結婚もしていない男がいれば、何処か異常なのではないか、といった常識も今でも多少はないでもない。

しかし独身であることは必ずしもマイナスではない。昔だったら考えられなかったことだが、独身の課長などというのも、それなりにミステリアスで素敵と言うOLもいるだろう。社会も企業も親の世話を見てくれる結婚相手が見つからないので、といった理由の四十男を管理職に登用することをためらわない。つまり一人前になったから結婚、といった常識は破られようとしている。

第二に生活の便宣だが、これは家庭電気製品の発達によって男の独身生活にはウジが沸く、といったことはなくなった。電気掃除機というのはどの程度綺麗にしてくれるのかは疑問にしても、狭い部屋なら五分で掃除が済んでしまう。

多くの独身は社宅のようなところに住んでいるから、食事に頭も体も悩ますことはない。定刻に食堂に行けばよい。食事のついでに汚れた衣類を洗濯機にいれてスイッチをいれておけば、食事が終わるころには洗濯も終わっている。クリーニング屋の世話になるものは、社宅の管理人に頼めば、しかるべく処置してくれる。

つまり生活環境の整備のために結婚する必要は当節の若者にはなくなっている。

第三の異性への心身の欲求という点でも、結婚が究極の解決ではなくなっている。今時の若い女性は、自分たちもまた異性への心身の欲求があることを隠さなくなっている。つまり五分五分の条件で、若い男は女性に接近して、性的な充足をうることができる。ガールフレンドを相手にして、かつての娼婦を相手にする以上の満足を、経済的も安価に得られるのである。

彼女と一緒に酒を飲んだり、食事をしたりといった費用は掛かるにしても、それは娼婦に払うお金と違って、一部は自分自身に返ってくる出費であり、狭い意味でのセックスと違って楽しみを与えてくれるものである。欲望の充足のためだけに娼婦のベッドに通い、それが済むと早々に追い出されることに比べると、ガールフレンドとか彼女という存在は、遥かにマシである。

自分の両親の結婚生活を思えば、彼女と結婚するよりも今のような交際の方がどれだけましか分からない、といったことになる。つまり男は結婚する必要を感じなくなっているのである。

[時代が結婚の必然を必要としなくなったのか]

第十章結婚しない男たち、結婚したがらない女たち

〆かつては大都会で生きる心細い若者がいた

大都会というところは、昔から多くの若者をひきつけてきた。人類の歴史はじまって以来、人口は常に増加傾向にあったから、生活の手段が限定されている土地、たとえば農村などでは人口の増加した分、多くの場合では家々の二、三男や農耕に役立たない娘たちは何処かにいかねばならなかった。しかし都会には若者を収容する設備が整っているわけではない。彼らの多くは徒弟労働から都会の生活をはじめ、場合によってはアウトローや堅気とヤクザの境界の場所で暮らすようになった。

落語に出て来るクマさん、八さんたちには親兄弟が登場しない。独り者である。彼らは江戸時代に農村から都会に出て、従弟として技術を身につけ、辛うじて、一定の技量を持った職人として、親方の家から離れて長屋の一郭に自立した状態なのである。

だから彼らの大家さんが嫁を貰えと勧めるのである。さすがに落語には結婚によって性欲が満たされるといったことは問題にしていないが、一人口は食えなくても、二人口は食える、という言い方で、クマさんの収入でも充分、結婚生活は可能だし、クマさんは一人前の男である、と保証してくれる。

新婚生活を夢見るクマさんの空想も、あくまでも衣食住の満ち足りた日常である。しかしクマさんでは八さんでも、たとえ一間半の長屋でも、そこに電化製品が完備していて、家の中を整えるのに苦労せず、食料は半製品、完成品が近くで売っており、冷めた食物でも電子レンジで、一、二分で温められて、おまけに、仲のよい女の友達が何人もいて、時折、彼の長屋にやってきて、セックスの相手もしてくれる、というのであれば、結婚などしないのではあるまいか。

しかし結婚なしでも、独り者として生活をエンジョイできるという前の段階として、大都会に出てきて、精神的にも心細く、物質生活においても不如意な若者の生活があった。『男おいどん』という松本零士のコミックがあった。この主人公は大学浪人みたいではあるが、恐らくは作者の無名漫画家時代の姿が投影されているのであろう。

男オイドンは貧しいが、理想だけは高い。現実の彼は美しい女性に憧れながらも決してその憧れが実ることはない。部屋代の払いに苦しみながらも、インスタントラーメンで細々と命をつないでいる。副食物は汚れたサルマタに生えるカビのような、サルマタケという茸である。

男オイドンは男性だが、女性でも似た境涯の人がいるかもしれない。芸能界に出よう、モデルになろう、画家になりたい、などという娘が生活費を稼ぐために、ウエイトレスなどをしているかもしれない。

そういう娘と男オイドンが出会い、心と物の淋しさを補い合う形で同棲することがよくあった。『神田川』という歌の世界がある。昭和四十年代までは、そういうカップルがよくいたものである。学生運動で挫折した若者との生活を、自分の稼ぎで支えていたOLもいたし、デパートの派遣店員と同棲している学生もいた。彼も生活に追われて大学にくる暇はあまりなかった。私の知っている彼は、熱帯魚を飼う水槽のヒーターのサーモスタットを作る町工場で工員をしながら、製品を輸出する外国の会社との往復文書を英語で書き、読む仕事をしていた。

私は時々、これらのカップルを思う。彼らの関係は果たして長続きしたのだろうか。

それから過度期の男女の関係として、もう一つのタイプがあった。それは仕事と私生活が癒着した生活である。

日本経済の高度成長期には、猛烈社員というのがあって、私生活はないに等しかった。深夜になってタクシーで帰宅し、家族の顔をろくに見る事も無く寝てしまう。そして朝は七時に起きて、食事も早々に家を出る。それでも起床後の一時間ほどが辛うじて家族と接する場面である。

少し上の地位にある人だと、ワイシャツやネクタイの予備を会社においておくのは当然としても、着替えのスーツ迄用意しておく人も珍しくなかった。そういう人は会社での時間が生活の中心になる。当然、彼の身の回りの世話をするパートナーや助手とか秘書の役をする人が必要となる。

〆恋愛と結婚の成り立ちにくい時代がやってきた

仕事の相手が女性である場合、時とすると二人は夫婦より緊密な関係で結ばれることがあった。ある会社を相手に契約を取るか取れないかは二人にとって共同の責任であり、当然、二人は力を合わせて、緊密な協力の下に仕事を進める。彼の苦心など、法律上の妻などあずかり知らない。説明しようにも、現場を知らない妻に話しても分かるはずがない。仕事の仲間が特に女の仲になった。私の知っている女性はそれを不倫とも奥さまに済まないとも思っていなかった。

彼を一番よく知っているのは自分だし、彼もまた自分を一番頼りにしている、という自信を持っていた。この二人にあっては、仕事が大切であるが故に、仕事を共にする上の同志が、法的な結婚よりも強力であると考えていたのだ。

もう一つ例を挙げる。プライバシーのために多少シチュエーションを変えてあるが、実際の話である。

小さな同族会社の社長である男が早死にして、上の子がまだ小学生という未亡人が社長になった。その会社の広告を引き受けていた、これも小さな広告代理店の役員と彼女が恋愛するように。彼はいわゆるバッイチでやはり小学生の息子がいた。離婚の時に幼い娘は母親が引き取り、やや年長の息子は父親が引き取ったのである。

二人は結婚を考えたが、女の亡夫の一族が反対した。同族会社なのに、血縁でない女が再婚すると、一族の財産や会社での支配権が女性である社長の死後は、他人の手に渡ってしまう、というのが言い分だった。男も簡単に結婚に踏み切れなかった。小さなりといえども広告会社の重役が、客の一人とそういう仲になると、一つの広告会社は一業種につき一社しか引き受けないとはいっても、いろいろと具合の悪いことになりそうだ。殊に広告料の算定は、内部の秘密もあるのに、それが筒抜けになる恐れであろう。

それに女の連れ子の一人が女の子で、男の連れ子は男の子となると、二人の子が恋愛したり憎しみ合ったりすると、事は面倒である。

この男女は結局、法的に結婚せず、教会で宗教的にのみ結婚して、愛を誓い合った。そしてそれぞれの家の中間に小さなアパートを借りて、そこで週一夜か二日程度、共に暮らした。

これらの場合は仕事が男女にあって結婚以上の問題であったり、仕事が結婚の障害になった例であるが、それはあくまでも経済大国日本が形成されるまでのことであった。

今の日本は経済的にゆとりがある、というか、仕事が特別の意味を持たない。仕事によって男女の仲が接近することもなく、仕事が男女の仲を引き裂くこともない。

大体、恋愛というものは、素直な男女の関係を認めないという社会的常識があってこそ成立する。昔から恋愛小説が単なる情欲の記録にならなかったのは、恋する二人を引き裂く周囲の力を明らかにすることによって、そのしがらみを批判することを通して、社会や人々の偏見を批判する意味があった。

しかし今の日本の社会には、社会的制約もなければ、愛する二人が一緒になる際に、防げになりそうな経済的事情も見当たらない。無試験の大学を受けるために、誰が受験勉強をするものか。誰がその大学に憧れて、何とかしてそこの学生になりたいと思うだろうか。

男女の仲でも、愛の完成への障害そのものが、二人を接近させる動機になる。今の社会には男女の仲を接近させる力もなければ、引き裂こうして一層、当人たちの情熱をかきたてる要素もない。その限りでは今は恋愛と結婚の成り立ちにくい時代ではある。未婚の男女の間には二人が接近するのを妨げる要素はない。

社内結婚は認めない、などと社長が言おうものなら、今日び、物笑いである。男女の間で多少とも障害があるとすれば、男女の一方、あるいは双方が結婚している場合であろう。そこで不倫が今では恋愛の代用となっている。それ以外の男女関係は情事だけである。

だから今時の若者は風俗の女性と遊ぶのと同じような感覚で、会社の同僚、学生時代の同級生、趣味を同じくするグループの仲間、そして行きずりの異性と、性的関係を結ぶのである。それを悪いとする論理も存在しないし、またそれが現代的な、そして未来的指考を持つ男女関係だとする論理も見出し難い。

結婚を前提としなくとも、セックスする女性が増えたことは確かである。『神田川』の時代には、それはまた同志愛とか合寄る魂、といったところがあった。大都会の中の孤独な若い二人が身と心を温め合いながら生きている、といった可愛らしさあった。『パリの空の下セーヌは流れる』というシャンソンがあったが、神田川はセーヌ川に較べると情けないくらい小さな川だし、汚れてもいる。それだけに『神田川』には侘しさ、儚さと共に、健気なものがあった。

しかしこの時代、何となく同棲を始めた学生同士が、卒業して別々の土地に就職したり、殊に当時の女性は親許に帰って、親が用意してくれた就職をすることが多く、卒業を機に同棲を解消する、いや、解消せざるをえないことがあった。

〆結婚しなければならない必然性がない

ある同級生同士で同棲しているカップルがいた。彼女は母親が郷里で洋裁店を手広くやっており、母一人娘一人の家族だったから、彼女は卒業したらすぐに家に帰って、母親の手伝いをすることになっていた。彼の方だって、うまく卒業していれば、彼女と一緒に洋裁店をやれたかもしれない。しかし彼は同棲生活を楽しみすぎたのだろうか、卒業試験に落第してしまった。

無精ひげを生やして、すっかりやつれた彼の姿を新学年になって見ることがあった。しかし彼はハンサムな男だったから、やがて新しい女ができた。彼は身ぎれいになり、二度目の卒業試験は無事及第して、小さな広告会社に就職した。

彼と二度目の彼女が一緒になったかどうかは知らない。しかし最初の洋裁店の彼女と結婚しなかったのは確かである。

同棲というのは生活の便宣もさることながら、セックスの相手を特定の個人に限定するということから言えば、結婚に準ずるということになる。しかし近頃、一部の娘の間で言われているという、二十歳になってもまだ処女だなんてみっともなくて、という言葉や風潮が多少とも真実なら、セックスのパートナーは不特定であろう。それなら同棲する必要は全くないのである。

それに女性にしてみれば、同棲にせよ、結婚にせよ、男と一緒になると、すぐに、オレのパンツを洗え、飯を作れ、部屋の掃除をやれ、昔の亭主関白になりがちである。それならうやうやしくサービスしてくれる、ボーイフレンドでいてもらったほうがいい、ということになる。

男性にしても、同じようなことから、女性と深い仲になることを警戒する。まがりなりにも自分一人の生活の秩序ができた。電化製品と弁当屋、スーパーなどの食品売場、クリーニング店などをうまく活用して、一応は栄養に偏りのない物を食い、清潔な環境に住んでいるし、着ている物も汚れていない。しかし女性と生活を共にするとなると、彼女のペースで事が運ぶことになる。自分は彼女の言うままに、洗濯して、料理の下ごしらえをさせられて、食器を洗わされる。

同じことするにしても、自律的にするのと、他人に言われて、その通りにするのとでは違う、自由人と奴隷の差がある。奴隷になるくらいなら、彼女の部屋を訪問したり、自分の部屋に招待したりする、今の状態のほうがいいに決まっている。第一、彼女は結婚してほしい、といったことを口にしないではないか、という事になるのである。

大体、女には興味があるが、女に自分の子を産ませる趣味はない。子供が生まれれば、何かと行動の自由を制限される。おまけに彼女はきっとオムツを換えろとか、子供の世話が大変だとか言って、セックスに積極的にならない。それに子持ちになると女は容姿が衰えるのみならず、化粧もしなくなる、と言うではないか。

そもそも子供が生まれると、彼女は仕事を辞めるだろうし、オレ一人の収入で、彼女と子供を養うことになったら、オレは則貧乏になってしまう。そんなのゴメンだ、ということになる。

男の身の回りのことに不自由せず、性欲も適当に発散することができれば、何も結婚などしたくないのである。

三十年ほど前には、結婚しようにも、仕事が忙しくて女の知り合うチャンスがないし、第一、知り合っても、彼女とデートする時間などとても捻出できない、といった現実があった、嘘ではない。

ある巨大、広告代理業の会社では、自分の担当のお得意さまが決まっていて、まるでお得意さんの社員であるかのように、九時から五時まで、そこの会社につめて宣伝の仕事を手伝う。だから自分の勤め先の会社に行くのは、朝の午前七時半から八時半までと、午後五時半から数時間、ということになる。宣伝という派手な仕事をしていながら、お得意さんの社員と怪しい仲になれば、お得意をしくじるかもしれないし、宣伝という派手な仕事をしているといっても、関係者とそういう仲になれば、仕事にさしさわりができる。

それに自分の勤め先での仕事は夕方から夜遅くまでとなると、女性と交際する時間がとれないのである。

しかし今の若者はそんなに会社や仕事に献身しない。できるだけプライベートな時間を作って楽しむ。そこにはさまざまな遊びがあるが、必ず女性の影がある。仕事をほどほどに遊びも酒も女もほどほどに、というのでは結婚や同棲する必然性は生まれないのだ。

[打算と老いの結婚生活の罠に気づいているか]

第十一それでも男が結婚する理由

〆結婚というのをしてみるか

今の男たちには、結婚を必要とする要件はなくなっていることをこれまで書いてきた。それでも男がふと結婚したくなるのは淋しさからかもしれない。近頃の電化製品は発達しているから、タイマーをセットしておけば、冬の夜でも帰宅する時刻に部屋は暖まり、電灯も明々と点いている、といったことは可能である。しかしそれは自分のために、他人、たとえば自分に惚れている女がやってくれるのではない。自分でセットするのである。

言ってみれば生活のマスターベーションだ。本質的に「屁を放っておかしくない一人者」という川柳と違わない。また、冬の夜、暗く冷たい無人の部屋に帰ってくるのと変わらない。

そもそも社宅もいいが、食事とか門限とか、女を連れ込んではいけないとか、いろいろと面倒だ、といったことを入社して数年たつと、若者は考えるようになる。

生活の為の備品は大体整ったし、服装も基本的なものは揃った。まとまったボーナスを貰った時に、それでは社宅を出てワンルームマンションでも借りるか、ということになる。

最初のうちは、料理、洗濯、掃除もさして苦にならない。炊飯器にタイマーを接続しておくと、マンションに帰る頃には、ちゃんと飯が炊けてる。JRから私鉄に乗り換える駅の近くのデパートやスーパーで、既製品や半製品を買ってきて、電子レンジにいれれば五分もしないうちに飯の支度くらいできる。食器洗い機だって一人前だと大して皿数もないし、どうということはない。洗濯は休みの日にまとめて洗濯機を回せばいい。

そんな形で独身生活を謳歌していても、やがて限界を感ずる人がいる。

つまり七時に帰宅して飯を食うつもりで、炊飯器をセットしたのに、退社間際に、仕事が飛び込んできて、課長につきあわて残業をした。会社近くの弁当屋の弁当で夕食を済ませたし、帰りに課長がいっぱい驕ってくれた。しかしおかげで、マンションのタイマーが炊いた飯がいらなくなった。

彼女を呼ぶことになって、久しぶりに部屋を掃除してみたら、大分汚れていて、これは半年も掃除の手抜きをした結果で、本格的に化学洗剤を買ってきてやらないと、壁も床も家具もきれいにはならない。

彼女が来て、肉ジャガを作ってくれた。オレが作るのと比べるとすごく美味かった。行きつけの赤提灯でも肉ジャガはあって、美味いとは思うが、あそこはちょっとジャガイモが多すぎる。その点、彼女のはお肉がたっぷり、イモは少なく、その割にニンジンが多いのも味に奥行きがあっていい。焼き豆腐やシラタキが入っているのも、ちょっと牛鍋風だが、個性的である。

そしてある晩、ベッドの中で考えると、この二、三年でガールフレンドの顔ぶれが変わっている。古い人は結婚した。半年前に知り合ったコも、オレの同僚の中山と結婚する、と言い出した。こうやっていると、オレ中年男になっても、一人なのかな、それでもテレビドラマの二枚目タレントなら、独身中年をやってても、カッコいいさ。しかしオレが中年になっても一人、この貸しマンションも古びてくる。生活の垢が衣食住のあらゆる部門にこびりついてくる。

そして薄汚い中年になる。ああ、いやだいやだ。それならいっそ、まだ三十の大台を越えたばかり、というところで結婚というのをしてみるか。家庭もあって、仕事もこなす。もう遊びにも女の子も一応、卒業、といった中年男というのは、若い子には魅力的かもしれないぞ、ヨシ、結婚しよう。

こんな風に思う若者も多少はいよう。友達やガールフレンドが結婚すると、妙にあせるものである。大した男でもなくとも、結婚を餌にすると、結構、いいコがひっかかる。うかうかしているとクズばかりしか残らない。それにこのごろの新人のOLは、オレなんかをオジさん扱いするからな、といった不安もある。

それに最近、結婚した同僚や友人を見ると、やはりシャツの襟などもパリッとして、やはり服装の手入れをしてくれる女性がいるのといないのでは大違いだなと羨(うらや)ましい。

それは女性にしても、事情は似たものであろう。学校時代の親しかったグループ四人のうち一人が結婚したころまでは動じない。振袖を着て、三人で結婚式にコーラスをしてやって、スピーチではクラブの合宿の時に聞いた新婦のイビキについて秘密をばらしてやって面白かった。

しかし二人目の結婚の時にはそれほど冷静ではいられない。結婚式で新郎新婦のためにデュエットしたもう一人の未婚の相手と、結婚にだまし討ちはなしよ、などと冗談を言いあったが、いささかブラックジョークの要素がないでもなかった。

家では父親の定年が迫っているという。東京は物価が高いから、田舎の子会社の経理の責任者になるという話もあるから、思い切ってそっちに行ってみるか。物価も安いし、住居費も東京とは比較にならないくらい安い。そんなことを両親が話しているのを聞くと、娘としては焦るのである。

一人になると、今の生活レベルは維持できない。春が来るというのに新しいドレスも買えないようじゃ。考えちゃうなあ、ということになる。

いっそ、結婚でもするか、とつい弱気になる。今つきあっている男は、遊び専門だから大したのはいないが、この際、一流大学出のエリートコースにいる男とお見合いして、人間的魅力はなくとも、手をうつか、と考えるようになる。

〆結婚と打算と老いの産物?

殊(こと)にエリートコースにいる男にとっては、結婚は一つの経歴である。独身はエリートに相応(ふさわ)しくない。学校を出てすぐ結婚というのもどうかと思うが、三十にならないうちに、将来の出世には役立たないまでも、マイナスにはならない娘、エリートの妻に相応しい娘と結婚しよう、考えている。そして彼らは受験勉強をして一流大学に入ったのと同じ、着実な準備をしたうえで、然るべき娘と結婚する。

「やっぱり、出世しそうな人は違うわね」

など身近なOLが言っているのを聞けば、エリートでない男も、じゃオレも、と思うものである。

今時の若者にとって、ある意味では結婚とは、老いのはじまりなのであろう。エリートというのは「老成」した青年である。それだから年長者に信頼される。小学生のころから、将来は東大に入る、などと公言するガキは、老成しているのである。彼らは東大に入るのと同じ要領で就職し、結婚する。

そういうエリートをバカにしながらも、彼らにあおられて、心ならずも、似て非なる人生を歩むのが凡庸な若者の生き方でが、エリートをバカにしながら、ふと、結局、あいつらの生き方が正しいのかもしれない、と思ったりするとき、その青年に心の老いが忍びよったのである。それは若い女と交際する時に、金を湯水のように使っていた青年が、ふと女に使う金を惜しむようになったのと似た、老いである。

金を使わずに女と楽しもうというのは、大人の分別であろう。そういう計算の彼方に結婚がある。

彼はかつて自分が裸にして楽しんだ女が結婚する時に、新郎に対して理由のない優越を感じた。そして今、何人かの男の印が肉体に残っている女と結婚する。自分が他の男に侮られる番である。

しかし他の男たちは、この女の本当にいいところを知らなかったのだ。この女を花にたとえれば、本当に満開した時の、その絶頂を味わうのはオレなのだ、という形で満足を覚え、自分を慰め、蕾だったころの彼女の相手をした男を憐れんだりもする。

しかしこの種の結婚は、多くの場合、苦しい恋の結果として結婚にたどりついたものではない。正直言って、打算と老いによる結婚である。最初から相手への献身などない。

成田離婚という言葉がある。これはどうも女性が男を見限る場合が多いようである。結婚してみたものの、新婚旅行に行って見て、やはりこんな男と結婚なんかやってられない、というのが成田離婚の理由である。

ハワイに行く飛行機はスチュワーデスが、不機嫌な顔になるくらい、新婚さんで一杯だったのに、あたしの亭主ときたら、スタイルもいかさないし、機内食も器用に食べられない。ハワイで入国審査を受ける時だって、オタオタしちゃってみっともないったらありゃしない。

ホテルに入ったのはいいんだけど、言葉ができないせいもあるんだろうけど、観光にもショッピングにも連れていってくれない。食事以外は裸でセックスするばかり、それも上手ならいいんだけれど、無理して頑張っているのが見え見えだし、うじうじと前の男たちのことを問い詰めたり、ほんと、こんな男と生涯を共にするなんて、何であたしは結婚する気になったのだろう、というのが成田離婚の動機であろう。

何時だったか、新婚旅行にオーストラリアに行って、行方不明になった花嫁がいた。結局、彼女は前から交際のあった男性を、新婚旅行先に呼び出して、彼と一緒にいたらしいのだが、男性でこういう例は耳にしない。

つまり男はもてない年齢になって、結婚に踏み切るのに、女のほうはまだもてている、あるいは結婚という形では実らない男性がいるのだが、生活を変えるきっかけとして、結婚を利用する、といった傾向がある。

〆中年前期の男が陥る二つの罠

しかし結婚して二、三年もすると、事情が変わって来る。男は職場では管理職的地位につく。はっきり係長などといった名前はつかなくとも、新人を訓練して、仕事を覚えさせる立場になることが多い。新人が女子社員の場合は、彼女らをしごくのは、お局様と言われる古参の女子社員だが、三十代の前半で、結婚して子供が出来た、という男が、お局さまたちの相談相手になることが多い。

男が言えば角が立ち、セクハラと言われかねないことは、お局さまに言ってもらうことになる。スカートが短いとか、ヘビの背中のようなストッキングはやめろ、いくら何でも会社のお客にお茶を出すときのくわえタバコは非常識だということは、やはり男子社員は言いにくい。

三十代前半の男はこの年齢で、一部は管理職の端くれになるのだが、たとえならなくてとも、大学卒業で入社しても、職歴、十年を越していて、まずはベテランである。お局さまよりも会社歴は長い。彼女らにアドバイスをすることくらいはできる。

ここで罠は二つある。

一つはお局さま自身である。二十代の後半になっている彼女は、結婚の機会を逃したのかな、といったあせりではない。結婚より仕事を選んだ、と言いたいのだが、少なくとも社内では、

「へえ、あんたがやってる仕事、それが生涯をかけに値すると思ってんの?」

などと言われるとぐうの音も出ない。そういう迷いを彼女らは持っている。そして若いということ以外は何の取柄もないのに、古参のOLをバカにする新米たち。

お局の相談に乗ってやっているうちに、三十男はふと彼女に女を、それも安全な女を感じてしまう。

彼女は一応、収入はある。預金も結婚した自分よりありそうだ。現に、今年、課に配属された二人の若いOLについて相談を持ち掛けられたとき、彼女は行きつけだという小料理屋に連れて行ってくれて、勘定もここは自分の縄張りだからと言って、自分で払った。

彼女は自分が結婚していることを知っている。そればかりでなく、自分の女房は彼女と同期入社のOL上がりである。だからどんなことになっても、お局と結婚ということは考えられないことは知っている。

だから安心してつきあっていると、二人はある時、男と女の関係になってしまう危険性がある。彼女にして見れば、新入社員についての苦情について相談をしているうちに、自分の悩みも何となく打ち明けるようになってしまい、彼が親身になって聞いてくれて、こんなに自分のことを分かってくれる男はほかにいないのではないかと思い、そして‥‥・、ということになる。

もう一つの罠は新米OLである。お局さまに苦情を言われ、ふと、彼女に直接に忠告しよう、などと思い、昼休みに会社の屋上で一緒になった時に、

「お局さまにあんまり逆らうなよ。はい、はいと言って、教えられた通りにやっているうちに、気がついてみたらベテランになっているもんだから」

などと気軽にいってみる。それで彼女に憎まれれば天下太平なのだが、なまじ、その時の言い方が優しかったとか、理解のある態度だった、といったことから、

「あの、そのことで実はご相談したいことがあるんですけれど・・・・」

と言われて、それにつきあっていると、ミイラ取りがミイラになる。

つまり愛する女と結婚して、平和な家庭を作っているほぼ中年になろうという男だし、女性関係のスキャンダルは会社での将来の出世に関わる。だからそういう男は女子社員とそういう関係にならないものだ、という常識がある。また、確かに彼が女子社員にくだけた態度で話しかけられるのも、も、彼女らの歓心を買って、あわよくば、と野望もいだく必要がないからである。

常識は常識だからまず七十パーセント程度は常識通りのことが起こる。つまり中年前期の男とOL間は怪しい関係にはならない。しかし常識は原則ではない。破られても不思議ではない。そこに中年前期の男が陥る罠がある。

つづく[男は結婚に何を期待するのか]

第十二章かくて男は結婚に抱いた夢を放棄する

〆男が結婚に期待するもの