昔なら恋愛だし、今もこれは有力な動機であるが、それ以外の場合では自分なりの考えがあって独身生活をしているつもりなのに、哀れまれたり、同情されたりしてカッとなり、「何だ結婚くらい、オレだって、その気になれば、いつだってできらあ」とミエを切った結果であることも多い。

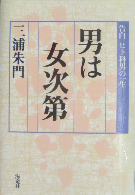

三浦朱門著

三浦朱門著

夜の夫婦生活での性の不一致・不満は話し合ってもなかなか解決することができずにセックスレス・セックスレス夫婦というふうに常態化する。愛しているかけがえのない家族・子どもがいても別れてしまう場合が多い。

男は結婚に何を期待するのか

第十二章かくて男は結婚に抱いた夢を放棄する

〆男が結婚に期待するもの

男はなぜ、結婚するのだろうか。男が結婚に夢を描き、独身生活にマンネリと孤独を感ずるようになると、「結婚でもするか」という気になることを、これまで書いてきた。しかし結婚に踏み切るには、一つのキッカケというか、「頭に血が上る」といった状況が必要である。

昔なら恋愛だし、今もこれは有力な動機であるが、それ以外の場合では自分なりの考えがあって独身生活をしているつもりなのに、哀れまれたり、同情されたりしてカッとなり、「何だ結婚くらい、オレだって、その気になれば、いつだってできらあ」とミエを切った結果であることも多い。

男に兄弟姉妹がいる場合。兄が結婚していたりすると、何時までも半人前扱いにされるのが面白くない。兄嫁が美人だったりすると、なんだか羨ましい。弟が自分より先に結婚すると、自分には甲斐性が無いように見えて、焦ってしまう。

殊にいけないのは、妹が結婚する場合である。しかもその相手が、自分の友人だったりして、あんな下らない男と、とこちらは思っているのに、妹にしたり顔で、

「お兄さんもそろそろ、いい人を見つけなければねえ。結婚してつくづく思ったんだけれど、やっぱり人間、結婚しなければ、人生がわからないわよ」

などと言われる時、情けなくて、男としては何が何でも結婚してやる、といった気になる。また一人っ子で、親と一緒にいると、親、ことに母親がうるさい。箸の上げ下ろしに文句をいう。こっちはもう一人前の社会人で、月給だってちゃんと稼いでいる、と面白くない。しかも近年のテレビドラマの影響で、いい若い者が結婚もしないで、親と一緒だと、マザコンだ、とOLに陰で囁かれる。

また一人で暮らしているとしよう。

会社の独身寮にいれば、何時の間にか古株になって、自分より古参という独身の三十男が二人いるばかり。彼らは会社でもうだつの上がらないヒラで、牢名主をもじって寮名主などとアダナをつけられて敬遠されている。寮長にと若い者にたてられて、というと聞こえは言いが、要するに最年長者だから寮長に祭り上げられる。

歴代の寮長は大体、在任二年ほどで結婚して独身寮を出てゆく。寮名主の一人は寮長を四年やってしかも結婚できず、隠居扱いにされている。そういった事情は自然にわかっているから、そうか、オレもそろそろ結婚する時がきたのか、と納得するのである。

一人でアパートを借りるとしよう。流感で寝込んで、会社には欠勤のむね電話で連絡はしたものの、誰も見舞いにもきてくれず、オレはもう少し人気があると思っていたんだけど、とグチってもはじまらない。高熱でうるんだ目で部屋を見回すと、独り者の生活の殺伐とした空気が部屋にこもっていて、流感のウィルスどころか、貧乏神も住み着いていそうである。結婚でもしていれば、女房が同じ一間のアパートでもきれいに掃除をしてくれて、明るく温かい部屋になるし、

「オートミール作ってあげようか、それとも蜂蜜をお湯でといて、レモンをしぼったのとどっちがいい。それともパイナップルジュースの冷たいのにしましょうか」

などと言ってくれて、汗で濡れた寝巻も、洗剤の爽やかな匂いの清潔なものに取り替えてくれるだろう。やはりここは結婚すべきかなあ、性生活だって、一人の方が自由だとはいっても、いざとなるとなかなかチャンスもないし、などと気弱にになって結婚を志向してしまう。そんな時に、見舞に来てくれて、部屋の片付け、遠慮するのにコインランドリーで汚れ物を始末してくれて、熱で荒れた口に快い食べ物を作ってくれる娘が現れると、彼女こそ、昔から夢に描いていた理想の女性と、「頭に血が上がる」のである。

だから前の章で書いたように、結婚にあたって男が期待する生活の内容など底が知れている。

第一が、自立である。親兄弟にオレは一人前だということを主張したい。だから結婚してからは自分が家長になるつもりである。オレが女房を養ってやるのだから、女房になる女は、オレの身の回りの世話をするのは当然である。家を掃除して、オレの衣類の管理と洗濯、補修。そして三度、三度の食事も当然、女房の仕事だ。そう、一番、大切なのはセックス。やはり美人でセクシーなのがいいなあ。独身時代の不規則で欲求不満になりがちで、時には風俗の厄介にもなった男の欲望を、完全に充足してもらうぞ。

そしてこれと思う女にアタックする。生活とセックスがかかっているのだ。その際、彼は何でも条件を飲むつもりになっている。言ってみれば麻薬の常習者が麻薬を手に入れるためなら、どんなことでもしかねないのと似た状態になる。

女性としてはこういう男をしとめて結婚に誘導するのは簡単なことである。ただ男の魂胆を見抜いた女性が近年多くなって、とてもそんな期待には添いかねる、というので結婚したがらない女性が増えていることは確かなことであるらしい。

しかし男は結婚すると忽(たちま)ち当てが外れて、当初の結婚の目的、その内容を放棄する。だから女性としては、男の結婚の動機を察知して、ソンナつもりなら結婚なんて絶対イヤ、とまで思い詰めることはない。うまく飼いならして都合のよい生活の伴侶に、夫を仕立て上げるのはそれほど難しいことではない。その意味では結婚は男性の為よりは、今や女性に都合のよい制度になっている、という印象を私は持っている。

〆夫を飼育する四つの武器は拗(す)ねる、泣く、不機嫌になる、怒る

川柳に「花嫁の拗ねたは脚を縄にはない」というのがある。脚を縄になうというのは、足首のところを絡み合わせることで、セックス拒否である。これをやられると、男は一番弱い。もともとが拝みますと土下座して結婚してもらったのは、性生活の完全な充足にあるのだから、妻にストライキをされたら、何のために結婚したかわからない。またストライキをされるのは、彼女の不信感の表現だから、それもまた一人前の男として自立したつもりの自分の自尊心を、いたく傷つけるのである。

それで妻のご機嫌をとり結ぶために、結婚前と同じく平身低頭することになる。

さまの意思表示というか、夫を飼育する武器は、拗ねる、泣く、不機嫌になる、怒るの四つである。新婚旅行から帰ってすぐ夫を怒鳴りつける妻は少ない。そういう人は大抵が先に述べた成田離婚になるであろう。

古典的な亭主訓練は拗ねる戦術である。

どうせあたしの作る料理など、お気に召さないでしょうから、材料と道具だけは用意しておきましたから、ご自分でなさったら、というのとか、それでは実家に帰らせていただきます、というのが、拗ねた妻の古典的なありかたである。

次は泣く。これもかなり効果がある。しかしこの段階までは妻も経験不足というか、可愛らしいところがあるが、やがては夫が何か言ったりすれば、いきなり不機嫌になる。不機嫌なのはまだいいが、怒鳴りつける。暴力を振るう。

ある夫は深夜、酔って同僚を連れて帰ってきた。そして寝ている妻を叩き起こして、酒の支度をさせた。翌日は休日だったが、二人の同僚は失礼を詫びながら帰って行った。

彼らを見送って夫が居間やって来ると、いきなり電気掃除機の本体が飛んできた。勿論、機械は勝手に飛んでくるわけではない。女房が放り投げたのである。これはバスケットボールの要領で何とか受け止めたが、次に掃除機のパイプで頭を殴られ脚払いで転がされ、仰向けになったみぞおちを掃除機のパイプで突き付けられたから、もう身動きがとれない。

「いやあ、女房があれほど武術の達人だったとは思いもしなかった。徳川時代に生まれていたら、彼女は長谷川平蔵、鬼平を相手に五分に戦う女盗賊になれたぜ、あれは」

とは、その時の夫の感想であった。

夫の飼育にはそれほど時間はかからない。妻の勝利の宴会は、たとえば彼女の高校の同級生を招いてのパーティという形になる。

その日、パーティの主人の席に座るのは妻である。夫はその日の客をよく知らないということで、サービス役に回る。夫はズボンにワイシャツ、それに花模様のサロン前掛けといったスタイルでキッチンに立つ。

メニューには前菜としてウニ、燻製のサケ刻んだ生玉ねぎ。肴の皿は、焼き蛤に生クリームとレモン酢をかけたもの。メインディッシュとしてかカキ油を調味料に使ったサイコロステーキの付け合わせはブロッコリーに焼きジャガイモ。後は豆腐の味噌汁、野沢菜の漬物、飯。

酒は最初はビールで乾杯して、後は日本酒のお冷。

これは全部、夫が調理してサービスする。ステーキを作るためにフライパンと格闘していると、妻が得意気に客と喋っている声が聞こえる。

「ステーキにかき油というのは、亭主が開発したのよ。それだけに上手く作るの。洋風焼きハマグリだって、なかなかのものでしょ」

夫としてはニコニコしながら花模様の前掛けで、高校時代に、女房が何をしたか分からない男をふくむ何名かの男女に食事を出すことは、正直言って情けない。考えてみれば、これは昔の妻が耐えて来た道である。彼女らはエプロンの紐をかみしめて声を忍んで泣きながら、夫の昔の女たちいる宴席の料理を作ったのかもしれないのである。

と言って、夫の蓄積した怨恨が、浮気という形を生むとも限らない。夫はこういう形で結婚に対して抱いた夢が、色あせるのを感ずるのである。

〆家庭はすべて妻の支配のもとに

私のガキのころからの友人である、作家の阪田寛夫によれば、結婚すると好きな彼女と休みの日など一緒にいても、誰にも怒られない、というのが最初の感想であり、結婚の感激であった。結婚して数年たったある日、昼寝の夢を妻と幼い娘との会話に破られる。娘がたずねている。

「お母さん、何であんな人と結婚したの?」

それに対して妻が答える。

「だってさ、他に結婚しようという人がいなかったから仕方がないでしょう」

「そうね、それだったら仕方ないわよね」

ああ、そういう訳だったのか、と阪田は納得したのであった。

阪田と同じ作家で先頃、惜しまれて亡くなった遠藤周作が言っていた。

「新婚旅行を終えて、新居、というても小さなあばら家に帰ってきて、その夜は疲れておったから、そのまま眠ったわ。朝になって目ぇさましてみたら、女房が朝飯つくっとる。米の飯に味噌汁、漬物、生卵、海苔。この女は結婚式の前から、こういう物を揃えておったんか、と思いながら食うとるとやな、女房の尻からチョロチョロと細い白い髭みたいなもんが畳の中に延びてゆきよんね」

「ふん、ふん」

と私は相槌をうった。

「オヤ、と思うてみとると、それがみる見る太く、色も灰色から茶色に変わりながら沢山の枝を延ばした大きな木の根っこみたいになってな、床下に生え広がり、ついには敷地、六十坪の土地全体をしっかり抱え込んでしまいよるねんが。しかも、女房の顔はニコニコ笑いながら、『このお味噌汁、お気にいるかしら。お味の方もおっしゃってみて』と言うやんか。こっちは恐縮して『ははー、結構でございます』と言うてしもたわ」

ということになる。

つまりすべての男は従順で優しく、苦労を惜しまず夫に尽くしてくれ、しかも自分の独身時代からのセックスの夢を満たしてくれる女性と生活を共にすることが結婚することと思っている。

しかし現実の結婚生活は、強力な支配者の下で、生活の協力者としての地位を与えられるに過ぎないことを知る。

女性も結婚に際しては夢を抱いている。しかし現実の夫があまりにも情けなく頼りないから、仕方なく家庭の実権を掌握したにすぎないのであろう。しかし理由はどうあろうとも、結婚してしばらくすると、家庭の実権は妻に握られる。それは男の家事の疎(うと)さに関連がある。

夫婦が共に仕事がある場合、夫が先に家に戻っていると、惣菜は買って帰るから飯だけ炊いておいてくれ、などと妻から電話の指令がくる。二カップの米を洗い、電気炊飯器の目盛り通りの水を入れてスイッチを押す、といった簡単なことを知らないから、男は飯を炊くという作業のすべてについて妻の指示を仰がねばならない。

そして気が付いてみると、家庭の中のすべては洗った食器を何処に片付けるか、といったことを含めて、何もかも、妻が仕切る世界になっているのである。

結婚は妻にとっての場合と同様、夫にとって期待したものと全く違うものになってゆく。だからと言って、それを夫は不幸とは思わないし、殊に子供ができると、それなりに生活の幸せを味わう。しかし彼の異性への夢を満たされないままである。

彼にとって、妻は異性というよりも肉親、自分と一心同体の存在になってゆく。そのことは次の事例にも明らかである。

[セクハラはなぜ起こるのか]

第十三章”オジサン”の愛と性の解剖学

〆オジさんは、社会的地位の一つである

結婚した男をオジさんと言い切ると、あるいは、「いや、オレはまだ若い」

という男がいるかもしれないが、オジさんというのは年齢とも肉体の力とも無関係である。それは一つの社会的地位である。

それは人妻という言葉が女性のある状態を示しているのと似ている。もっとも人妻というと何やら色っぽいけれど、オジさんはかすかに喜劇的なニュアンスを伴って、性的対象とは除外されている、といった感じである。

いや、そこにオジさんのオジさんたる所以(ゆえん)があって、オジさんたちの営みのかなりの部分は、自分に押し付けられるオジさんのイメージを、如何にして拭いさるか、に捧げられると言ってよい。

普通のOLは社員をいろいろに分類するだろうが、その一つは結婚している、結婚していない、という分け方である。

結婚していないグループはひょっとすれば、ひょっとする、という可能性がある。しかし結婚している男に対しては、その人が社員として有能であるか、出世株であるか、といったことが問題になるにしても、異性としてはマイナスイメージしかない、と言ってよい。

一人のOLが短いスカートを履いて出社したとしよう。

結婚していない社員、そしてひょっとすれば、ひょっとなるであろうし、そうなったら、そうなったで、真剣に考えてもよい、と思っている独身の男が、そういう彼女のスカートをじっと見たら、彼女は彼の視線を熱っぽい目と思うであろう。あるいは情熱的という形容を使うかもしれない。

結婚している社員、がそういう彼女をじっと見つめると、その目は嫌らしい、とか、気味の悪い目つき、ということになる。

つまり彼は結婚しているのだから、OLの結婚対象から外されている。従って彼女を性的な意味のある目で見る資格を失っている。だから彼女はそういう目で見てはいけないのである。

もっとも彼女はそういう時、忘れていることがある。

彼女はステキなバックを高級店で見つけた時、買う金もなく、買える当てもないのに、店に入って、それをいじりまわしたり、それを手に持って鏡の前に立ったりしたことはないだろうか。

結婚した男、つまりオジさんが若い娘の肢体をじろじろ見る時、買える当てのないバッグを手にしてみたいという女性の気持ちと似通った動機がある。

バッグの場合はいやらしくない、と女性が言うなら「水着の試着はご遠慮願います」という掲示を何処かのデパートで見たことがあるが、水着の試着をしようとする女性の心理は、若い娘をじろじろ見る男のいやらしさに通ずるものがありはしないだろうか。つまりそういう心理は相手を汚す結果になるのに、そういう事実に無関心なのである。

つまり女性をじろじろ見るというのは、セクハラに属する行為なのだが、同じことをしても恋人にするなら、セクハラにはならない。

「何見てんのよ」

ぶたれたことはあっても、そのために訴えられたりすることはない。

男と女の関係というものは不思議なものだと思う。愛している異性の食べかけなら、一向に汚いとは思わない、同じ鍋に箸を入れて食事をすることができる。二人の男女が一皿の食べ物を分け合って食べているのを見て、うん、彼らはできてる、と判断するのは常識だが、女性の場合、その逆の、身震いするほどイヤといった感覚がある。

オジさんの湯吞みは手袋をしないと洗わないOLがいる。オジさんの唇がそして唾液が触れた湯吞み、それも茶渋がついているようなのに触れると考えただけで震えが来る、といった感覚である。

父親の下着だって、一緒に洗うのはイヤという娘がいるのだから、オジさんが感覚的に拒否されるのは仕方ないことであろう。

嫌われるオジさんは、そういったことをよく理解していない。自覚がないからいよいよ女性に嫌われるのだが、嫌われていることすら知らないで、或る日、その事実を知って、一体、どういう理由で、と煩悶(はんもん)するのである。しかし一部の男は気にしない、気にしないと、セクハラに属することを平気で女子社員にしているのである。

〆オジさんは知っている、女性の本性を

しかしこういう古いタイプのオジさんは次第に減りつつあるのではないだろうか。新しいタイプのオジさんは、自分がもはや女性に関心を持ってはならないのだ、ということはわきまえている。会社が自動式の給茶機を設備しても、茶渋のついた愛用の湯吞み―どこか寿司屋から盗んできたもの――を手放さない男もいるが、そしてお茶を汲んでこい、湯飲みを洗ってくれ、とOLに頼んで、イヤがられている。

しかし女性に嫌われるオジさんになった、と自覚している男は、備付けの紙コップを使って、自分で茶を入れに行き、空になったコップは自分で始末する。こういうオジさんはOLに評判は悪くはないが、それはステキだとか、一緒に飲みに行ってよぃ、といったことではなく、要するに手がかからない、分をわきまえている、という評判に過ぎない。

そこのとろを誤解して、自分はOLに理解があるのだし、彼女らは自分を理解してくれている、そう思って、何気なく彼女らの会話に入ろうとすると、途端に彼女らの会話は他人行儀な言葉遣いになり、やがて一人、二人とその会話の集まりから消えてしまう。つまりOLの作った体制に従順なオジさんというのは、自分の体制の下に参加した中性的存在というのがあって、女性たちの会話に参加するのはおかしい、といった感覚が彼女らにあるのだろう。

オジさんは男性ではないから、OLが親切にしてくれるのであって、その好意の質を誤解してはならないのである。

それでもオジさんは男なのである。男である意味は、性欲を持ち、魅力ある女性と見れば、無関心とはいえない存在、ということである。

これが若い男であれば、女性への明らかな関心を見せることに恥じらいがある。それは異性に歓心を示そうにも、どう表現したらよいかもわからず、実行に踏み切ったから、すぐにボロを出すに違いない、という不安があっての恥じらいである。女性と交渉で最初から失敗するものと決めてかかって、ただ何もしないうちから、その失敗を思って、一人で恥ずかしがっているのである。

こういう男を女性はカワユイなどと表現するが、それは男性をなめているからだ。彼らは男であるけれど、自分に危害を与える心配はないという余裕がカワユイという評価になるのである。

しかし彼をカワユイと思うほどの女性なら、彼はいわば孵化(ふか)するのを待っているヒヨコのようなもので、ということも知っている。卵の殻の内側からこつこつくちばしでつついている段階だから、安心なのである。そして殻を破って外に出ても、まだヒヨコだから扱いやすいと感じている。

しかしオジさんはカワユクない。彼らは結婚生活によって、自堕落になった、男を男とも思わなくなった女性がどういうものか知っている。つまり会社には美しく装うって出社して、そつなく仕事を処理するOLだって、家では家事を手伝うか手伝わないかで、母親と口汚く罵り合っており、夏など掛ふとんをせず大の字になって眠り、鼾はかくわ、歯ぎしりはするわで、色気も何もないことを知っている。

だからOLに対しても、これも所詮は女房と同じメスだという認識がある。カッコつけるんじゃないよ、といった気持ちがある。女房だって、結婚する前は胸など触ると、顔を赤らめていたが、結婚して三年もすると、夏などブラジャーもしない胸をむき出しにして、タオルで汗をぬぐいながら、

「ブラジャーなんかすると、ここに汗疹(あせも)ができちゃうのよね、ミゾオチのあたりって、汗線が集中しているのかしら、汗が出るの。じきに汗疹になっちゃって」

などと天花粉か何かをはたいているのを見ると、これが結婚前に、それを見て撫でるためなら、どんなことでしようと思った、あの恋人の胸だったか、こうやってあからさまに眺めていると、あんなまでして見たがるほどの代物じゃなかった、と思う。

だからOLの胸を見ても、

「な―んだ小さいじゃないか。大きく見せようたって、所詮、モトがないから無駄な努力さ。一つ、オレがオッパイの実体を確かめてやろうか?」

という目で見る。それが彼女らのカンに触るのだ。若い男の恥じらいのこもった目でおずおずと向ける視線ではない。厚かましい、しかも侮辱的な目つきである。それを彼女らは嫌らしいと思い、そういう目を見ることはセクハラだと言うのである。

〆オジさんは、妻への失望ゆえ、見果てぬ夢を追いかける

問題はオシさんたちが、性の対象としての妻に失望していながら、性欲を失っていない点にある。しかも妻への失望がかえって、見果てぬ夢としての性への渇望をかきたてていることも問題であろう。彼らいわゆる水商売の女性にも幻想を抱いていない。しかも身近な女性には、彼女らはカッコつけているだけであって、一皮むけば、自分の女房と同じだと見くびっており、こういったやりばりのない不満と欲望を、セクハラ的な行動によって充足しようとする。「このごろは下着で尻の形をよく見せることができると、女房が言っていたが、ウチの課のヨッチャンの尻もそれと同じなのだろう、まだ若いこともあって、なかなかいい形をしているではないか。彼女だって、男の目を意識して、挑発しようとして、あんなタイトなスカートを履いているんだろうから、ちょっとくらい触ったって構わない。触るのだってこっちからすればサービスだ」

その程度の気持ちだ、彼らはセクハラ的行為に出るのである。

つまり彼は妻に失望して、身近な女性、たとえばOLだって結局は妻と同じなのだ、と思うとしている。しかし見た目には妻とOLが違う事に苛立っている。自分だけが結婚によって貧乏くじをひいた、とは思いたくはない。女房と身近の女性との落差を埋めるための行動が、セクハラなのである。

痴漢もそれと同じ論理で説明できるであろう。痴漢には若い男は少ないはずだ。彼らは異性への恥じらいのために、彼女らへ失礼な態度や行為はとりにくい。もし、高校生で痴漢的行動をとる少年がいれば、それは女性を侮辱するよりも、女性を賛美するための行動である可能性がある。

痴漢の主流である、中年男性、というよりオジさんたちは、電車の中や道を歩く女性が自分の妻とは違う性的充実を見に備えていることが許せないのである。彼女らが自分の妻の持っていない魅力を身につけていることがガマンがならない。所詮は女房と同じ、退屈なメスなのに、オッに気取りやがって、というのが痴漢の心の底にある。

また会社でOLにセクハラを働くオジさんとは違って、痴漢は対象に選んだ女性に人間性を認めようとはしない。自分の性的鬱憤(うっぷん)をはらすための道具に過ぎない。その点、痴漢にはオジさんとは違った罪の深さがある。

セクハラのオジさんとは、あれで時にはOLと親しくなろう、ざっくばらんの関係になろうとして、その種の行為に出ることである。男同士が肩を叩き合うような気持ちで、女性社員の身体に触れる。そんなことに一々目くじらをたてずに、仲良くやろう、などと思っているのかもしれないのである。

今では女性の身体に触れたり、彼女らを食事に誘ったりといった、あからさまなセクハラは減ったであろうが、女性のそばで猥談をしたり、彼女らが開放的な服装をしていると、衣服から露出している部分や、時には包まれた部分をじろじろ眺めることで、彼女らの肉体のすべてを知ろうとする人はまだ少なくはないだろう。彼らはそれが女性にとって犯罪行為であるといった自覚はあまりない模様である。

オジさんの多くは聞こえよがしに猥談をするのも、女性社員を教育する意図さえあるかもしれない。少なくとも彼女らとの間にある男性と女性の間の心理的緊張感のようなものをなくして、ざっくばらんに何でも話し合える関係になろうとしているつもりかもしれない。

同様に、彼女らの露出的な服から出ている部分は、別にオジさんに見せて楽しませるためではないことを知らない。

まず彼女らは自己満足のために、鏡に映った自分の姿にうっとりするために、そういう服装をするのであること、次に同姓から最新のファッションを見事に消化しているということで、賞賛をうけるために、なけなしの月給のなかから、そういうドレスを買ったことを、オジさんたちは理解していないのである。

それに多くの企業が女子社員に着用を強制している制服が、彼女らの美的感覚に適合するよりも、男性社員や男子が圧倒的多数を占める来客の目を楽しませるデザインであることは、そういうオジさんたちの精神がそこに反映している、と言ってもよい。

[浮気の原因は充たされない性の認識か]

第十四章夫と妻は男であり女であることをやめてはいけない

〆二人は運命共同体

私の友人が中年になって、会社の忘年会に行って、その二次会の縄のれんで、どういうわけか、そのおかみさんにもてた。一緒に行った下役が冷やかすほど、彼女の態度は目立った。最後に上役の務めとして、若いのを外で待たせて勘定を済ませていると、「今度は一人で来てね」

と囁いた。

なんだかその夜は嬉しくて、上機嫌で帰宅した。その喜びを分かち合う相手しては、やはり女房以外にない。

「あのなあ、今日の二次会で、どういうわけかオカミさんにもててね、あれで年は三十五いや、四十近いかな、今度、一人で来てくれって言うんだ」

すると女房は少しも嬉しそうな顔をしてくれない。それどころか、ひどく不機嫌で、何も二次会で若い者に驕ることはない、といったことを言う。

「だから、そのオバさんにカモと思われたんですよ。若いのを四人も連れて来るようなお人好しだから、甘い顔を見せれば、いくらでも搾れる」

「いや、そういうことじゃなくて‥‥」

彼はふと、女房との関係を思い出した。つまり彼は彼女にとって、結婚によって体験した最初の、そして恐らく今までのところ、最後の男であった。簡単に言えば、彼女はヤキモチを焼いていたのである。

彼としてはおかみさんと浮気をする気などなかった。女房が喜んでくれるなら、安直で酒も雰囲気も悪くないし、郷里からの直送だという、カレイの干物もうまかったから、女房を連れて飲みに行ってもいいな、くらいにしか考えていなかった。

そしてその逆の例というか、別の私の友人はある時、会社から家に帰ってくると、女房が浮き浮きと、

「今日ね、あたし、キャバレーのホステスにならないかって、誘われちゃった。ああいうところに勤めると、男が抱きついてきたりするの?」

これも彼女の亭主が男だということを忘れてのことだと思う。しかし私の友人は、キャバレーのホステスに勧誘する男が、本気で自分の女房を誘ったりするとは思えなかった。縦から見ても横から見ても、世帯やつれをして、PTAの会に行くとき、あわてて化粧しても、よそ行きを着ても、今さらどうにもならないくらい、顔も身体も弛緩してしまっている。

同時にこの男は思い出した。ある人が下町のキャバレーに行った時、ボーイがきて、席に着くホステスの希望を尋ねた。ホステスにはスタンダードとデラックスの二通りがあるという。それでデラックスを頼むと、我が女房を十五キロくらい膨らませたような女が出てきて、思わず笑ってしまった。しかしまたそれで、色恋抜きで、しみったれた世間話をしながら、適当に飲み、踊ったりして楽しかったという。

「先輩の奥さんに勧められて飲んでいるような、しかも、先輩への罪悪感とか遠慮とかいらないというか、とにかく寛(くつろ)げた」

のであった。

女房がキャバレーのホステスに誘われたという男は、その下町の例を話してやった。すると女房が不機嫌になった。それでこの男は失敗した、と後悔したという。

「そうか、それなら、キミはホステスになったつもりで、オレはスケベエな客になったつもりで。子供も寝たか、それなら二人で酒盛りをしよう」

とでも言えばよかったのかもしれない。

それと言うのも、結婚した男女は忽(たちま)ちのうちに、男と女でなく、夫と妻になり、やがて二人は父と母となり、子供の親という形で肉親のような関係になってしまう。家庭のなかでは彼も彼女も性を忘れなければならない。家計が赤字のこと、さまざまな日常の問題などは穏やかに話し合ってすむことはあまりない。それで二人は同じ首輪に繋がれた二頭の家畜のような関係になる二人の運命的に共通の利害関係を持っていることを認識している。それだけに相手のエラーは即ち、自分もそのエラーの被害を受ける。だから絶えず罵り合う結果になる。

〆夫と妻は男と女であることをやめてはいけない

しかし夫にとって、妻にとっても性的なものまでが消えてしまったのではない。それだから、はじめに行った赤提灯のおかみさんに普通の客以上と思われるもてなしを受ければ、つい舞い上がる。オレだってまだまんざら棄てたものじゃない。まだ男や社会の苦労をしてきたような女の関心の対象になりうる男なんだ。それはキャバレーのホステスに勧誘された女房にしても同じだ。亭主は髪型を変えても気が付かないし、新しいドレスを作ろうとするとイヤな顔をする。あたしだってまだ女なんだし、客を呼べる容姿を持っているからこそ、ホステス募集のビラを手渡された上に、お暇だったら是非、店の様子を見学に来てください、なんて言われたのよ。

しかし結婚した男女は急速に男女ではなくなる。夫婦になり、人の親になってしまう。そして彼らは男、女としての性は結局は蘇ることはない。世に亭主の浮気の種は尽きないのだが、週刊誌によると、近頃の人妻の不倫というより、売春の形をとった浮気が盛んであるという。これは家庭の中では窒息してしまった夫と妻が密かに家庭の外で性を復活しようとする衝動なのであろう。

ある男は、昔ボルネオと言ったマレーシア領のジャングルの奥地にヤシ油の精油工場の建設を命ぜられた。技術者ではなく、マネジャー的な仕事で、一応の責任者であった。半年近くの間、マラリアの危険のある高温多湿のジャングルで奮闘した。そして帰国。

まだ羽田が国際空港の時代に、早朝、帰国して、そのまま会社に向かい直属の上司に報告し、ついでに役員会の席上で報告と査問(さもん)を受けた。昼は重役会で弁当を食い、やっとご苦労さまというので帰宅できる段取りになった。半年振りの妻が会社のビルの近くで待っているという。

妻はちょっと違う顔をしていた。美容整形を受けたという。そう言えばちょっとはきれいになった気がする。妻は近くのビルに入る。何ごとかと思いながら重い鞄をひきずってついてゆくと、女房はエレベーターの脇の階段に向かう。ビルの関係者はエレベーターを使って、階段は非常用である。人影はない。

丁度、梅雨時で、女房はレインコートを着ていた。そのボタンを外して前を広げた。下には服を着ていなかった。外国の雑誌でしか見たことのなかったようなレースの、色のどぎつい下着とストッキングだけであった。

「お前、人が来る」

と言うのに、彼女は脱いだレインコートを手に持って下着のまま階段を下りてゆく。出張のような中年太りになりかけた体ではなかった。この日の為に鍛えて、整えた身体であった。それでも残る欠点を下着が隠している。地下一階に近づくと、彼女はコートに袖を通してボタンをかけた。

地下の喫茶店でコーヒーを飲んだ。彼女は脚をくむ。第一期のミニスカート時代だったからコートの下から膝上が覗いていても異常ではなかったが、何かのことではらりと裾がめくれたら、下着まで丸見えになる。

彼女は近くのホテルに部屋を取っていた。子供は同居している彼女の両親が見てくれていた。二人は新婚以来の情熱でホテルの一夜を過ごした。

この場合、夫人が高校の時の演劇部のスターだったとかで、夫の出張中、退屈しのぎに古いアルバムを見て、現在の自分の中年太り前期の状況を反省したのだという。ダイエットと美容体操、トレーニングと美容整形。それから演劇部時代に覚えたドラマチックな演出と演技で、ジャングルの奥から出てきた亭主を誘惑したのであった。

この夫人は何時までも若々しく、大胆な服装の似合う人だったが、夫婦円満の秘訣と称して、朝の十一時ごろから午後二時くらいまで、演劇時代の仲間がやっている喫茶店で働いた。収入が目的ではなく、

「女は男の欲望の目で身体を磨かないと、色気もなくなるし、中年太りになるのよ」

と亭主の前で公言し、亭主にもにこやかしているところを見ると、ボルネオから帰った日の経験から、彼は妻であり続けることを積極的に評価していたのであろう。

しかしこんな亭主は例外であろう。多くの男は妻がちょっと大胆な服装をすると、

「年を考えなさい、年を」

と不機嫌になる。この不機嫌さの根源は、他の男に自分の女の魅力を盗まれるという不安だということを、当人は自覚していない。

しかしもし結婚している男女の不倫がいけないとするなら、そして不倫の動機が配偶者によって決して充たされることがない、性の確認であるとするなら、夫は妻の男であり女であることをやめてはならない。

〆職場では男と女として社会的ルールに則った踊りを踊ろう

考えてみると、妻が女でなくなるのは、亭主の嫉妬も大きな要素である。彼は妻が男の性欲をそそる存在であることを喜ばない。妻の脚は自分だけのものであって、彼女の短いスカートの下から露出した脚を、すべての男に公開することを喜ばない。そして女房もまた亭主がもの固いサラリーマンとしての典型の服装をすることはともかく、女性の気を引くような態度や服装や態度を歓迎しない。そういう形で夫婦は牽制し合って、相手を退屈な男、女にしてしまう。しかし性は家庭の古道具と一緒に光の差さない物置で朽ちるほどやわな存在ではない。それで夫と妻の浮気が始まる。

男の場合、もっとも手近なのは、勤め先のOLである。これにうっかり手を出すと、後が面倒である。前の章でお局さまや、お局さまにしごかれている若いOLとねんごろになった三十男は、大概はばれて左遷(させん)されたり、課長への道を閉ざされることになる。

そこでセクハラ的接近をすることになる。これなら従来は安全だったのだ。

「ガンバッテくれ」

とOLの肩を叩くのもいる。残業している彼女らの肩をもんで廻るやつもいる。男は、表向きは部下を励ます行為なのだが、実はそういう形でお触りしているに過ぎないケースが多い。

「何だか知らないけれど、こっちがすくんじゃうくらい、もしカーテンみたいな布があったら、身体を包みたくなるような目で、じろじろ見るオジサンがいるわね」

しかし会社はそういう中年男の性的欲求不満解消のためにOLを雇っているわけではない。彼女らが怒るのは当然である。しかし職場では家庭のように性が全く無視し、圧殺されるものでもない。

たとえば男子社員は背広姿や活動的な作業服姿でいることが期待されているし、女子は制服のあるところなら、彼女らが清楚で優しく、しかも気働きのある人であることが期待されている。男性的、女性的であることがナマな形で期待されているのではないにしても、社会的に理想とされる男性、女性のイメージに沿った容姿、人格であることをよしとされる。

社会的に理想とされる、というと、具体的にはたとえば社交ダンスでの男と女の役割と言ったらいいだろうか。まず仕事という音楽に合わせたステップを踏む必要がある。当初は教わったとおりのステップでいいが、やがては個性的な踊りをつくり出すこと、音楽への感動を踊りに反映させねばならない。

そこでは女性と男性が抱き合っているが、それはその配偶者が嫉妬するような性質のものであってはならない。それにも一定の社交的なルールがある。ここでの女、男というのはいわば役割といった程度の意味であって、その役柄に忠実であることを会社は要求するのである。

会社でセクハラ問題が起きるとすれば、それはまず男が社交ダンスに相応しい服装・態度をしていない点にある。ウインナーワルツを踊るなら、男は燕尾服を着なければいけならないのに、浴衣に裾をまくりという姿で、毛脛(けずね)丸出しというのは、その段階ですでにルール違反である。その姿で、

「よう、ネエチャン、踊ろうや」

と酒臭い息など吹きかけながら、抱き寄せたりするものだから、きゃーと悲鳴をあげられることになる。

マナー通りの服装、態度で女性を誘えば、よほどのことがない限り、相手は断らないものである。それが舞踏会のルールなのだ。会社は社命によって男女が共同して一つの仕事をするようになれば、よほどのことがない限り、当人たちはそれを拒否することはない。その意味で殊に男子社員は社内で男性である必要がある、男性である、ということは、猥談をすることではないし、セクハラめいた言動をすることでもない。ワイシャツの合わせ目から指を突っ込んで、糖尿からくる湿疹をボリボリ掻いたりすることではない。肩に手をかけるのだって、もし白馬の王子さまがOLの肩に手をかけたら、そして燃えるような目で彼女を見つめたら、

「どうしてあんないやらしい目であたしたちをじろじろ見るんでしょう」

とは言わない。

「彼が情熱的な目で見るのよね、あたし何だか膝ががくがくしてきて、もうどうなってもいいみたいな気になっちゃって・・・・」

となるに決まっているのである。

三十を過ぎたら白馬の騎士は無理だが、黒い鎧に黒い盾を持ち栗毛の馬にまたがって、優わしげに森の間の道を急いでいれば、それなりに素敵なのである。

[男が憧れる最後の恋とは]

第十五章浮気と恋愛の境界線

〆現実には叶わぬドラマの主人公を夢見て

オジさんの大半は、恋愛などすることを諦めている。妻の自分への態度から見て、自分が女性から見て、魅力的な存在であること、妻が自分と恋したのは、自分の男性的魅力というよりも、妻の側の誤解や買い被りがあったことを承知している。前の章でかいたように、どんなに素敵に見える女性でも結婚して二、三年もたてば、互いにボロが出てくることも知っている。つまり異性との関係でもっともオイシイ部分というのは、結婚に至る前の、互いに相手に自分の醜悪な実体を見せない範囲でのことであることを知っている。食事をしながら平気で轟音と共にガスを排出するような妻とは違う、女性との関係に憧れている。

それは女性にしてもそうであろう。食事をしても苦労して整えても、美味いでもなく、有り難いでもなく。テレビの野球放送を見ながらすますような亭主に幻滅している。料理の一つ一つについて、苦労をいたわり、感謝し、賛美してほしい。

性行為にしても、空腹を満たすために、目の前の食物を口に入れる、といった性ではなく、自分の女性としての魅力の讃美からはじまり、情熱的な行動に終わり、欲望の放出ではなく、陶酔を伴う性の謳歌に終わるような男性との関係を望むであろう。いや、人格なと゜というものは、性への没入の妨げになるから、相手も自分も、名前も社会的地位も無視できる存在になったほうがよい、という考え方もあるだろう。

つまり一人の魅力的な女性というだけの自分と、やはり一人の魅力的な男性と会い、数時間を共にすることによって、女性であり、男性である証を完全に表現することに、憧れる女性もいるかも知れない。

それは男性にしてもおなじであろう。

抱きしめるだけで、胸が轟(とどろ)き、服を脱がせる時、女性の反応が、そして一つ一つの衣類が心をゆさぶり、性行為そのものが快楽の境地を味わわせてくれる。そういった女性との関係を期待するオジさんは多い。

オジさんも四十代までは、二十前後の若者ほどではなくとも、まだまだ生臭い欲望から解放されていないのである。

男性のためには、むかしから水商売の女性が、そういう夢を与えようしてくれた、家庭に入った女性はそういう異性への憧れを持つことは怪(け)しからんことで、家事と子育てに自己を埋没させるべきである、されてきた。

水商売の女性は男性に金の力によって、そういう架空の世界を作ってくれた。彼の好みによって、時には恥じらいながら、時には妖婦のように男性に接して、彼の夢を充たそうとしてくれた。二人の出会い、交際、そして疑似恋愛の結果としての愛欲。

江戸時代の遊郭には、太夫という格の高い花魁(おいらん)がいた。彼女らは金でどうにでもなる女ではない、という形にすることで、客は高貴な女性との恋愛という、現実には叶えられないドラマの主人公になれたのである。

十九世紀のフランスでも、ドゥミ・モンド、半世界という意味の、有産階級の旦那衆と高級娼婦との世界があった。現実の社交界は儀礼や浮世の義理や、必ずしも男性にとって好ましい女性ばかりではなかった。そこでの恋愛や情事は時に彼や彼女の社会的生命を奪った。

だから半世界なのだ。そこには出身はともかく、美しい女性しかいなかった。男も女もそこで偽りの恋愛と情事を楽しんだ。そしてそういう世界と十九世紀のフランスの文学、殊に小説とは無縁ではないのである。

それからもう一つ、ひたすら男性の要望を放出するだけの場所、その相手をする女性も存在した。

食べ物を例えれば、それは衛生的配慮も、りょうりの腕や味も、食器についての趣味もなく、ただ空腹を充たすだけの男女関係である。ただそのような場合でも、若者は相手の女性との間に、欲望の放出が終わった時などは、そこに放歌的な男と女の関係を見つけようとすることが多かった。

徳川時代の江戸なら、吉原の高級な娼家ではなく、大きな部屋で間に衝立を立てただけのような場所で行われる性の売買や、川につないだ船や神社の境内などで、女が持っている蓆(むしろ)の上で行われる性の取り引きがそれにあたる。そいう性のビジネスは、今でも世界の至る所で行なわれている。

オジさんたちは、恐らくただ性の飢えを充たすだけの取引にはあまり興味を示さないであろう。

結婚しているオジさんは飢えを感じていない・むしろ愛欲の対象ではなくなった妻との生活の中では充たされない。性に憧れているのである。つまり食べ物であれば、何でも口に入れる、といった性ではなく、食器や料理の腕、食べ物の盛り付けまでも問題にする。つまり家庭で妻が用意してくれる、上手くも不味くもない食べ物を、縁の欠けた食器で出されるのではなく。もう少し美的な性に憧れるのである。

〆オジさんの疑似恋愛とオバさんの疑似恋愛

しかし戦後の一種平等社会は、オジさんの生活を直撃した。つまり水商売という世界で働く女性たちの収入が大半のオジさんよりより多くなってしまったのである。つまりオジさんは経済的に彼女らのパトロンとなる資格を失ってしまった。大都会の一流と言われるクラブで働く女性は、男性に素敵なイメージを与えるためには、莫大な金が必要ということになる。そこで需要と供給のバランスが崩れた。たとえば花柳界といった男性が疑似恋愛を楽しむ場所が、一般女性の怒りの対象、妻たちの恨みの的であった。今でもそのような設備とそこで働く女性はいるものの、そこの女性たちとオジさんとの疑似恋愛は殆どあり得なくなった。理由はオジさんたちのモラル向上ではなく、もっぱらオジさんの財布の中身と彼女らの生活を支える金額との差によるのである。

昔のオジさんたちの妻は、オジさんたちが疑似恋愛を楽しんでいる間、やはり身を焦がすような疑似恋愛を楽しんでいないでもなかったらしい。明治生まれのある婦人は、毎日、家に来る魚屋の御用聞きを想うだけで、身も心も甘く痺れるようになってしまった。彼女の夫は一応の地位と収入がある人で、そのころの社会的常識から言っても、そういう人の妻と魚屋の従業員との間に恋愛が成立するなどとは考えられなかった。

彼女はそれを自分の貞潔な精神の結果だと信じていたが、あるいはそれは単に現在の生活に物質的な満足を得ていたとか、世間体、と言ったことに過ぎなかったかもしれないにしても、彼女は恋愛感情の赴くままに、彼に内心を打ち明けるようなことはしなかった。彼女は娘時代から習っていた長唄の稽古にはげみ、短歌をよむことで、その情熱をまぎらした。

肝心の彼はその後、魚屋をやめて何処かの寿司屋に移ったので、その疑似恋愛は終わってしまった。

彼女は結局、素人としては上手な長唄と短歌が残っただけであった。私は花柳界で遊んで、短歌の上手いという人を見るたびに、この女性のことを思った。男が小唄が上手と言われるまでには、そして女が素人ばなれした短歌を作る、と言われるまでには、やはり相当の疑似恋愛を経験しなければならいのである。

それでは今のオジさんたちはどういう形で疑似恋愛を楽しんでいるかというと、それが浮気なのである。これはオジさんたちの妻であるオバさんたちも同じである。

浮気というのは現在の生活を壊さない範囲で、適当に疑似恋愛を楽しむことである。昔の女性と違って、今の女性は御用聞きへの想いを短歌に紛らわすことはしない。彼と親しくなる。彼は次第に大胆になって、最初は冗談めかして、仕事の関係を一歩だけ、男と女の関係になってみる。彼女は嫌がらない。

それではと言うのでさらに一歩という形で、彼女と彼は次第に本当の男女の関係になってゆくのである。

これはオジさんの場合でも同じである。ある男は接待で上役と一緒に酒を飲む機会が多かった。上役は接待の主役として、バカに徹しなければならず、そのためにずぶずぶに酔う。下役は最後まで小さくなっていて、車の手配などして、最後に本当に酔った上役を彼の家に送りつける。上役の夫人は、

「あなたは接待でも、決してお酒を飲まれないのは偉いわ」

と褒めてくれる。しかし下役は酒に飲まれないのではない。そいう役回りだった。彼だって今に偉くなったら、会社の金で徹底的に飲み、ホステスの胸でも尻でも、さわりまくってやるぞ、と思っていたのである。

上役を寝台に運び込むまで力のある下役の仕事で、夫人は服を脱がして、寝巻きにする。下役はその段階で帰るようにしていたが、やがて最後まで夫人を手伝うようになり、夫人も彼の為に濃いお茶を入れてくれて、二人で深夜、お茶を飲むようになった。そういう二人の上役の鼾が聞こえる。

「なぜ、あなたはウチみたいにならないのかしら?」

「あんなところで遊んだってつまりません。ボクに奥さんがいたら、外なんかで飲みません」

「まあ、あなたもお上手ね。その気になりさえすれば、ホステスにもてますよ」

と言った会話がきっかけで、二人は次第になるようになった。つまり疑似恋愛、浮気をする仲になったのである。

つまり浮気なら、プロの女性を相手にするほどは金がかからない。二人だけの世界を作るためのホテル代とか食事代がいるだけである。それだって二人の「愛」さえあれば、という建前だから、それほど豪華である必要はない。

上役の妻に言い寄るオジさんは、自分の結婚生活を反省すれば、妻が如何に退屈していて、ちょっとの誘惑にも、それが安全であると思えば、待っていましたばかりに乗ってくることを知っている。それから女性の前で恥ずかしがってろくに口もきけないような、若者でもない。

また上役の妻と下役の男という関係は、秘密を守るにも、殊に女性から見ても安全性から見ても気が許せる相手である。

事がばれれば、男は職場もあるいは家庭も失うかもしれない。女はやっと得た生涯就職の場を失うかもしれない。それが彼らの情熱を支える動機になる。彼らは親の許さぬ仲の若い男女、たとえば、ロミオとジュリエットになったようなつもりで、疑似恋愛を楽しむことができる。

〆オスの情熱に火がついてしまった時

こういういった関係はオジさんと、お局さまと言われる古手のOLの間にもなりたつ。しかしこの場合は、女性の方が本気になったりすると、浮気が浮気にならなくなる。いずれにせよ、浮気、あるいは疑似恋愛は当事者が、これは遊びである、結婚という目標を目指さない関係である、と承知している上でなりたつ、という意味で、昔の男の遊びとよく似た、というより、プロの女性と遊ぶ金を持たなくなったオジさんにとっての、欲求不満を解消するために好都合である。

上役の妻と下役の間の疑似恋愛の場合、女は相手が夫なら、洗いざらしの色気の何もないパジャマを着て、休日など何時までもだらだらしていても、彼とのデートの時は、精一杯着飾ってくるし、下着まで気を配るであろう。彼は妻が相手では望むべくもない服装と態度の女性を相手に、性を享楽することができる。

殊に、その上役に叱られた時などは、彼女との情事は二重の意味での欲求不満解消のための行為になる。

よく、戦後はプロの女性と素人の女性の間の境界が判然としなくなった、と言われる。それは男の遊びの対象が変わり、彼らが女性の疑似恋愛の対象となったためであろう。

昔の男が芸者やホステスに求めたものを、今では普通の家庭夫人や娘に求めるようになり、昔ならプロの女性しかしなかった行為を、今では普通の女性がするようになったのである。

問題が一つある。疑似恋愛が疑似恋愛でなく、本当の恋愛になってしまう場合もないではない、ということだ。

女性は男の目を引こう、少なくとも好きでない男の目を引こうとして、服装に気を配り、、化粧する訳ではない。それなのに、男とも思っていなかったオジさんから、じろじろ見られたり、手を出されたりすると、怒りを覚えるであろう。

自分が女性であることを忘れて、一人の社員として仕事に熱中しているのに、そういう自分のスカートの下を覗いたりして、働いている自分を性の対象とすることが、許せないのである。

それと同じ状態で、逆の結果を生むことがある。

ある男、仕事の上で、きちんとした服装をする必要があった。真面目なサラリーマン風の服装ではあるが、手入れの行き届いた、またそれなりに際立った服装をしていた。それはOLがオジさんのためにおしゃれをするのではないのと似ていた。

ただ彼の場合、仕事の成果と服装がマッチしていた。服装が真面目であって、しかも渋いスマートさを持っているのと同時に、彼の仕事ぶりもオーソドックスでありながら、さすがはベテランと、周りをうならせる成果をあげていた。

かれは結婚生活を通じて、女性に性の幻影を描くことが徒労であることを知っていた。だから身近なOLたちを、性の対象とするのは下らないことだと思っていた。そういう女を女とも思わない、というか、女の胸の谷間を覗こうともしない、仕事一筋の男いうものは、一部のOLにとって魅力的なのである。上役として厳しいが、よい仕事をしてくれれば、ちゃんと評価してくれる。男女の社員の区別もせず、仕事中心で部下を見てくれる。

そいう上役は、性的欲求不満で、女子社員をみるのではなく、人間として女子社員に接する男。女性は時に、そういう男性に、雄としての本能に目覚めさせてやりたくなるのであろうか。彼に褒められ、叱られる時、彼女はふと女になってしまう。

部下ではなく、女を見出した彼の狼狽。その当惑が、ふと、彼にオスの情熱に火をつけるかもしれない。

この場合の彼と彼女の関係は最初から真剣であった。それは仕事という真剣にならざるをえない場での真面目な関係であるが、それが男と女の関係に変化しても、それは真面目であり続ける傾向がある。この時、彼は女の為に仕事も家庭も犠牲にすべきか否かに悩むかもしれない。

これは真面目男に多い。相手が部下の女性でなくても、会社の同僚、下役の妻であってもよい。仕事の上で接したプロの女性であっても同じことである。彼としては仕事の面、社会人として、あくまでも誠実に対処してきた人格が、そういう彼に飽き足らなくて、ふと彼の前で女性になってしまう。そういうことから真面目な彼が、真面目に彼女の前で男性になってしまう。

真面目人間こそ、中年になってから、真剣な恋をしてしまう可能性がある。