夜の夫婦生活での性の不一致・不満は話し合ってもなかなか解決することができずにセックスレス・セックスレス夫婦というふうに常態化する。愛しているかけがえのない家族・子どもがいても別れてしまう場合が多い

第七章

内館牧子著

内館牧子著義彦は白金グランドホテルのティールームを指定した。

「お話ししたいことがありますので、一二時にいらしていただけませんか」

みさきは動悸がした。よくない話だと直感した。

亜矢子の幼稚園に電話をかけ、三時間ほど延長で預かって欲しいと頼んだ。

駅に向かいながらも、動悸はますます速くなってくる。謙次と祥子の間に結婚話が出ているのではないだろうか。そうなれば、今頃になって義彦から呼び出しがあることが解せない。義彦にとっても、見て見ぬふりができない状況になってきたに違いない。

みさきは吊り革につかまりながら、取り留めなく考えた。もし離婚話が出た場合、亜矢子を謙次に渡す気はないが、みさき自身には何も経済力もない。親権はどうなるのだろうか。謙次と別れて一人になるという事はどういうことなのだろうか。生活の問題ではなく、いつも一緒にいた夫がいなくなるということは、どういう気持ちになるのだろう。生きていけるにしても、自分はただ呼吸しているだけの体になってしまうのではないだろうか。

まとまったことは何も考えられなかった。同じことを断片的に、間断なく思い浮かべた。それでいながら、車窓にぶつかりながら力なく飛んでいる虫に気づいたりする。

ティールームに入ると、奥の席から義彦が立ち上がって会釈するのが見えた。

義彦の目の前にしたみさきは、どことなく薄汚れた感じがしている事に気づいた。この間、喫茶店で会った義彦とは明らかに違っていた。見た目は何も変わっていないし、上質なヘリンボーンのジャケットはよく似合っている。

ただ、どことなく疲弊(ひへい)した匂いがまとわりついている。肌にも艶がなかった。やはり、祥子との離婚話が出たな‥‥と、みさきは覚悟を決めた。コーヒーをゆっくりと飲み、義彦はみさきを見た。みさきは再び大きな動悸が襲ってきた。

「お話って何でしょうか」

義彦は答えなかった。もうひと口、ゆっくりとコーヒーを含んだ。

「どうぞ、何でもおっしゃってください。いい話ではないことはわかっています」

義彦はポケットから、ホテルのルームキィを出し、テーブルに置いた。硬いテーブルの上で、それは小さな音をたてた。

「一度お付き合いいただこうと思いましてね」

義彦はみさきの胸から目を動かさず言った。リブ編みのセーターは、その胸を露にしているのと同じように、編み目にバストラインのままに大きくカーブを見せていた。

何のために呼び出したのはわかったが、みさきは気づかぬふりをして言った。

「冗談を伺っている時間はありません。子供が帰って参りますので、早く本題を」

「これが本題ですよ。おわかりのくせに」

義彦は声をあげて笑った。おかしくもないのに笑っているという声だった。

「そんな話なら失礼します」

立ち上がるみさきに、鋭く義彦は言った。

「僕は見たより怖い男ですよ」

そして、脅すようにつけ加えた。

「お宅のご主人、うちの女房とよほど体が合うんでしょう。あなたには指一本触れないっていうんだから、バカにされていると思いませんか」

「失礼します」

「まァ、待ちなさいって。今回のことでは僕は傷つきました、見て見ぬふりをして過ごしてきましたが、腹の虫がおさまりません。僕とあなたが関係すれば、お互いに気持がおさまると思いましてね。むろん、一回だけです」

「私はそう言う事は致しません、帰らせていただきます」

「祥子はお宅の主人とやっています」

立ち上がったみさきの脳裏に、謙次と絡み合っている祥子の姿が浮かんだ。その一瞬の間をつかみ、義彦はたたみかけた。

「ご主人、きっとメロメロですよ。何といっても祥子は、フラン人の男に仕込まれた身体ですからね」

「失礼します」

みさきは強い目で義彦を見た。義彦はその目を受けて、やがて言った。

「わかりました。なら、結構です」

みさきは一礼し、伝票をつかんだ。その手を義彦の手がつかんだ。

「関係しなくていい。裸を見せていただく。それくらいならいいて゜しよう」

みさきは手を振り切り、立ち上がった。

「お断りになる。それなら僕はご主人の会社に出向きます」

「え‥‥」

「上司に言いますよ。イルミネーションの打ち合わせを理由に、武田祥子と不倫しているってね。お堅い東洋電機なら不倫だけだって問題なのに、イルミネーションがからんでは公私混同です。ご主人にとっては、サラリーマン人生の終わりですよ」

「脅しですか」

「脅してもいいほどのことを、僕はやられていますのでね」

「主人のせいばかりではありません」

「そう。うちの女房も悪い。ただ、世間では女房が不倫すると、女房の悪さよりも亭主のだらしなさが笑われるんです。現にあなただって、『寝取られた亭主の顔を見に来た』といったでしょう」

みさきは目を伏せた。

「亭主が不倫した場合は、女房に同情がいきますからね、あなたはまだマシな分、裸になるくらいならいいいでしょう」

義彦はテーブルの上のカギをつかんだ。

「指一本触れません。裸になって僕の前に立ってくれればいい。それで気がすむんです」

「・・・・できません」

「それなら致し方ない。結構です、ただし、僕は本当に会社に訴えます。上司に直接言うり、いっそ、OLたちのいるオフィスで叫んだ方がいいかな」

「どうぞ、お好きなように、でも、あなた自身が恥をかきます」

「僕の恥なんて、ご主人に比べれば一瞬です。ご主人はサラリーマン生活を台無しにするわけですからね」

義彦の目がみさきを見据えた。その目をみさきが見据えた。

やがて、みさきは小さくうなずいた。

「わかりました」

みさきは自分から、ルームキーに手を出した。

謙次に恥をかかせたくないとか、愛しているからとか、そんなことで裸になろうとは思っていなかった。その理由を冷静に考える事は出来なかったが、巣を守る本能に近かったかも知れない。義彦は外敵であり、身をもって巣や子供を守る雌の本能を動かしているようであった。

部屋に入ると、義彦は冷蔵庫のビールを手にして、ダブルベッドに腰掛けた。みさきは屈辱に肌が粟立った。酒を飲みながら男に、裸身をさらすのかと思うと膝が震えた。しかし、酒を手にしないとこんなことはできない男なのだから、寝盗られたりもするのだと、幾度も言い聞かせ、何とかプライドを保とうとした。

みさきは部屋の隅で、リブ編みのセーターを脱いだ。ブラジャーに覆われた胸が、端目にもたわわな重さを感じる。義彦は一言も発することなく、缶ビールを飲んだ。

みさきは一気にブラジャーを外した。何かを考えることが出来ななくなりそうだった。義彦はその大きな乳房に目を見張った。いかがわしい雑誌やビデオでしか見たことのないような乳房であった。だが、セクシーとかエロチックという匂いは感じにくい。子供を育てる乳房という気がした。獣医学部の実習で、たくさんの動物の乳房を見てきたが、それに似たあたたかさや、母性を感じる乳房であった。

みさきは目を伏せ、タータンチェックのスカートだけをつけて立っている。

「スカート」

義彦が短く催促する、みさきは諦めきったように小さくうなずいた。目はずっと伏せたままて、義彦とは部屋に入ってから一度も合わせていなかった。みさきは後ろを向くと、ファスナーに手をかけた。するから片方ずつ脚を抜く。肌色のパンティストッキングの下に、白いショーツが透けて見える。みさきは義彦に背を向けたまま、部屋の片隅で動こうとしなかった。

義彦は何も言わずに、缶ビールを飲んだ。五分間ほどみさきは動かなかった。義彦は肉付きのいい後ろ姿を見ながら、一言もはさまなかった。

みさきの両手がパンティストッキングにかかった。観念したように腰を突き出して、ストッキングを脱いだ。

ショーツ一枚になったみさきは、かたくなに背を向けたまま、ストッキングを丁寧すぎるほどたたんだ。義彦は黙って、みさきのショーツ姿をみている。たたみ終わると、みさきは何もすることがなくなった。もう最後の一枚を剥ぎ取って、義彦の方を向くしかない。屈辱であるが、ほんの何秒か我慢すればすむことだとみさきは思った。しかし、一糸まとわぬ姿になった自分を、義彦が本当に何もせずに帰してくれる保証はない。ピンクのカバーがかかったダブルベットがある部屋なのだ。

もしも、ベッドに押し倒されたどうすればいいのか。初めて、自分がいかにバカなことをしているかに気づいた。たとえ今回指一本触れずに帰されたとしても、これから事あるごとに呼び出されるかもしれない。その度に、会社に言うと脅かされ、そのたびに自分は脱ぐことになる。幾度か重なれば、ただではすまない。ペットに転がされることは目に見えている。

ティールームでは何も考えられず、一度脱ぐだけですむものならと思った自分が、どれほど危険にワナにはまったかをみさきは思い知らされていた。あの時、どうして、

「どうぞいくらでも会社に言って下さい。そんなことはどうにでもなります」

と切り捨てて席を立てなかったのか。冷静に考えてみれば、何もかも謙次に話し二人で会うことで対策を練ることはできたのだ。負い目のあるのは謙次の方であり、そこから話しあうことで夫婦の新しい道が拓けたかもしれぬ。何よりも、上司や会社に知れることを怖れすぎた。会社は辞めればすむ。不況の時代であっても、親子三人くらいどうにでも生きていかれる。マンションのローンは残っているが、それとて売り払えばすむことだ。物価の安い地方に移り住み残った借金は少しずつ返していけばいいのである。

みさきは激しい後悔に襲われながら、「でも・・・・・」と思った。義彦とて社会的に地位のある人間だ。まして妻は少し知られた有名人である。幾度も脅しをかけようなどとは、もともと考えていないかもしれない。そんなことを重ねて、もしみさきが警察に訴えたら、祥子もろともすべてを失うことになる。義彦はあの町で開業することは不可能になり、祥子は週刊誌ネタにされるだろう。それをわからない義彦ではあるまい。失うものは義彦夫婦の方がずっと大きいのだ。

みさきはショーツ一枚の背中を向け、考え続けた。義彦は声をたてない。時折、缶ビールをテーブルに置く音が小さく聞こえる。

脱ぐしかないと思った。浅はかな考えでここまで来た以上、裸をさらしていい目に出ることを祈るしかなかった。ここで再び服を着て帰っては、義彦は本当に乱暴するかもしれない。

裸の背を見せたまま、動かないみさきは義彦は擬視していた。何を考えているのか、背中からはわからないが、ためらっていることは当然わかる。

ビールの二缶目が開いた時、みさきはショーツを降ろした。祥子とは比べ物にならないふくよかな腰と臀部(でんぶ)があらわになった。みさきはすぐにしゃがみ込み、ショーツを小さくたたんだ。そして、うづくまったまま、立とうとはしなかった。

そのうちに、背中を向けているみさきの肩が小刻みに震え始めた。白い二の腕が動き、涙を拭っている。片方の手は、丁寧に畳置かれた衣類を意味もなく撫でている。

みさきは振り向きたくなかった。舌を噛み切っても振り向きたくなかった。しかし、覚悟はきめたはずではなかったか。今後、怖いことはきっと何も起こらないから、振り向いてしまえばいいのだ。幾度も言い聞かせるのだが、立つことさえできなかった。たとえ、今ここで何が起ころうと、三十一歳にもなった自分がとった行動が原因なのだ。一回くらい何かあったっていいではないか。生死にかかわる問題ではない。それに、一瞬だけ裸をみれば、義彦も本当に気がすむかもしれない。

みさきは心を決めた。泣きながら立ち上がった。今、自分の臀部に義彦の視線が注がれていると思うと、人間としてのプライドが切り刻まれていく。

みさきは大きく息を吸い、力いっぱい胸を張った。涙を手の甲で弾き飛ばし、威圧するように振り返った。

義彦はいなかった。

義彦はフロントでチェックアウトをすませ、外に出た。師走の空はひときわ青く、陽が照っているというのに、空気は音がするほど張りつめて冷たい。

義彦は苦笑いした。本当にみさきを犯してやろうと思い、服を脱がせるところまでこぎつけたというのにこのざまだ。あの乳房を見た時、確かに衝撃を覚えた。見たこともないみさきの娘が吸い付く姿が浮かんだ。それでもまだやってやるという気はあった。

決定的に萎えたのは、祥子とはあまりにも違う腰と臀部を見た時だった。それは、まともに生活している女の体だった。エロスだの色気だのという思いは吹き飛んだ。生活している女の体が持つ存在感に、圧倒された。そしてその時、学生の頃に見た一枚の写真を思い出したのだ。

義彦は立ち止まって、タバコに火をつけると、青空に向かって煙を吐いた。あの写真は、確か昭和史の写真集であった。終戦前後、食べるものがなく、子供を抱えて困り果てている若い母親たちが七人も乱暴され、いずれも全裸で絞殺された「小平事件」の写真であった。

血眼になって食べ物を探している女たちに、男が近寄り囁いたのだ。

「食べ物を都合してあげるから、俺について来なさい」

義彦は煙草をもみ消すと、ジャケットに手を突っ込み、歩き出した。その母親たちと男の間に、どんな会話があったのかは写真集にはかいてなかった。ただ、男は彼女たちを強姦し、そして殺した。おそらく「一発やらせれば、芋とミルクをやるよ」とでも言ったのだろう。

写真集にはモノクロの、俯瞰(ふかん)の写真が出ていたはずだ。芝の増上寺で、その被害者は仰向けになって、全裸で転がされていた。俯瞰の現場写真なので、死体の顔はわからなかったが、女の体は色白で脚が短く、太く、腰が大きかった。そして、白い体に恥毛が無修正のまま写っていたことを、義彦は鮮明に覚えていた。

写真集には「食糧難にあえぐ女の弱みにつけこんだ、卑劣な犯行の極みである」というような短い文章が載っていた。

みさきの腰と臀部を見た瞬間、殺された女の写真が突然、思い浮かんだのだ。戦後五十年が経ち、女たちの体は欧米人のようにメリハリがつき、変わっている。しかし、生活している女の体は、匂いが五十年前とさほどかわっていないことに、義彦は衝撃を受けた。それは具体的なスタイルをいうのではなく、母親として、生活する女としての威圧感なのかもしれない。

みさきが何を思って部屋に来て、何を思って脱ぐ気になったのか、義彦にはわからなかった。ただ、会社にスキャンダルを暴かれては、子供に教育さえ受けさせられなくなる、という思いもあったろう。

みさきの体と、殺された女の体がどこかで重なった時、義彦は完全に戦意を喪失していた。それは、自分と殺人犯が重なって卑劣を恥じたからではない。自分にはそんな正義感にあふれてはいない。ただ、みさきの体から「母親」が匂い立ち、圧倒された。それなのだ。みさきが振り返った体を見たら、自分は母親を視姦したような思いにとらわれる。そう思ったから、一目散に逃げたのだ。それだけなのだ。「俺は別に弱い者をいじめを恥じたって訳じゃないんだ」と、義彦はつぶやいた。

それが自分への言い訳であることに、気づきたくなかった。

その夜、謙次と祥子はホテルに一室にいた。イルミネーションが大成功だったからと、突然、益田が打ち上げをやろうと言いだしたのである。

突然の事であり、十二月も押し詰まっているだけに何人集まるかわからなかったが、祥子を含めて八人ほどが集合した。

銀座裏の小さな鍋料理屋で打ち上げをし、その後で二人はっそりホテルで落ち合った。割りばしの袋に「いつもの所で待つ」とメを書き、謙次の方から誘った。

汗ばんだ体の火照りをさましながら、祥子が聞いた。

「どうして誘ってくれたの? こんな忙しい年末(とき)に」

「まだ元気がないように見えたから」

「あなた、奥さんが元気がない時も抱いてあげるの?」

「イヤ」

「抱かないの?」

「ああ、この間、相当参ったことがあってね、女房。深夜のドライブをした」

そう答えながら、謙次に小さな痛みが走った。

「私、この頃、ふと自分の立場と比べることがあるの。私はあなたの愛人よね」

「恋人だ」

「愛人よ。私は武田の妻で、あなたの愛人。二つをやってみてわかるのよ。あなた、私が仕事や人間関係で困った時、どうする?」

「いくらでも相談に乗る。できる限りのことはする」

「妻が困ったら?」

「同じようにする」「私が一緒に旅行したいと言ったら?」

「する」

「妻が言ったら?」

「する」

「私が助けてと言ったら?」

「助ける」

「妻が言ったら?」

「助ける」

「私と妻とに対する答えが全部同じだけど、そこに何らの差はある?」

「ない。両方大事だ」

「私が抱いてと言ったら?」

「抱く」

「妻が抱いてと言ったら?」

謙次はつまった。

「二つやってみてわかったの。セックスがある分、愛人の方が得ってことよ」

「イヤ‥‥そうとばかりは・・・・」

「違う?」

そう言われる、謙次は明確な答えが出せなかった。

「たぶんね。でも、そう言われると妻は安心するってことを、夫はわかって言っているのよ。妻に『私は特別でから我慢するわ』って思わせておきたいの。でも、何一つ特別なことなんてないのよ。愛人が困ったり、苦しんだりしていればやっぱり最大限、助けるのよ、男って。旅行にしろ、思いやりにしろ、目に見える部分では何の差もないわ」

謙次は黙った。祥子は続けた。

「愛人はいつ捨てられるか分からない辛さがあるし、老後も不安定だわ。健康でなくなった時に、そりゃあ夫がいれば全然違う。妻の方が確かに安定していて、心配はないわね」

「そういうことだ」

「でも、形だけの妻の辛さ、わかる? 『妻は特別なんだ』っていう言葉で自分を納得させている分、もっとつらいかもしれない」

「でも、何かが違うんだよ。何かが」

「妻か愛人かどちらか一人だけ。命を助けられるような状況にあれば、迷わず妻を助けるかも知れないわね。でも、そんな状況になる事は滅多にないし、だとしたらセックスがふんだんにある分、愛人の方がずっと得じゃない?」

「女房の事は本当に愛しているから、セックスなんてしなくていいんだよ」

「本当に愛してたらするわよ」

「愛情表現はセックスだけじゃない」

「バカなカウンセラーみたいなことを言うのね」

祥子は笑った。ベッドでのやりとりにとりは甘くなかったが、裸の体を絡めてあって話すのは、どこかじゃれてするようであり、こんな時間が謙次は嫌いでない。

「バカなカウンセラーは必ず言うのよ。愛情表現はセックスばかりではないことを知りましょう。そして夫婦は共通の趣味を持って、共に高め合うのです。その中できっと、必ずセックス以上のコミュニケーションが生まれます」

謙次は笑った。

「ホラ笑うでしょう。セックスに関心があってギラギラしてる高校生に、スポーツで汗を流しましょうと言うのと同じよ。セックスは他の事では代わりにならないわ。高校生だって、夫婦だって、恋人だって」

しかし、謙次の心には、さっきからみさきの頭が浮かんでいた。祥子の言うように、セックスがあるだけ、妻より愛人の方が得なのかもしれない。そう思うと、急にみさきが可哀想になった。確かに、祥子が困っていても、みさきが困っていても自分は同じょうに力になるだろう。二人に対する思いは間違いなく違う。違うのだが、見た目に差が出てこないと言われれば、全くその通りだ。謙次の瞼の奥に、みさきの働いている姿ばかりが浮かんだ。アイロンかけや、亜矢子の送り迎えや、そうじゃ家計簿をつけている姿や。みさきはああやって、同じことを繰り返して年老いていくのだ。あいつは結婚して幸せなのだろうか。自分は今、便利なハウスキーパーにしているに過ぎないのではないか。

ふっと祥子が言った。

「もう逢うの、やめない?」

謙次は驚かなかった。遅かれ早かれ、こんに話が出ることはわかり切っていた。みさきを可哀想に思った時から、謙次は祥子との関係が変わりそうな気もかすかにしていた。それと同時に、祥子は別れ話を切り出すために、こんな話をしたのかもしれないと思った。

「私ね、愛人の方が得だと思った時、初めて夫に申し訳ないと思ったの」

「どちらを選ぶしかないと」

「そうでなければ、私の気持ちが荒れてくる。必ず」

「ああ」

「うちの夫ね、十日に一回するの」

「十日に? 月に三回?」

「そう。とてもしたい人なの。私は苦痛だった。何もよくないもの。でも悪いからいつも感じているふりをして、疲れ果ててた。あなたに会って、いいセックスは生きる元気を与えてくれるってわかった。夫に話すわ」

「僕とのことを」

「ううん、それは言えない。夫婦でいいセックスをしたいということ。私がふりをしていたことも全部」

「男は傷つく」

「でも、そこから始めるの。言わなきゃお互いわからないもの」

ホテルを出ると、都心の夜空は白っぽく煙っていた。高層ビルの上で点滅灯が規則的に呼吸している。

「東京の星は赤い」

祥子は見上げて笑った。

「さようなら。もう二度と逢わないわ。いい友達でいるとう趣味はないの。そんなの不健康だから」

「だな。元気でね」

「あなたも」

祥子は赤い革手袋の手を敬礼のように立てると、高層ビルの谷間を走って行った。

謙次はその背が闇に溶けるのを見届けると、ゆっくりと歩き出した。未練はなかった。熱病が治った後のような、気だるさだけがあった。

謙次は赤い星を見た。この星が一回瞬く間に、日本では四人が死に、一・五人が生まれるという記事を思い出した。

家に帰ると、みさきは泣きはらした目で迎えた。

「また泣いたのか。亜矢子か」

みさきは家計簿を片付けながら、笑った。

「うれし泣きよ。今日ね。亜矢子の時間延長を幼稚園に頼んだの。そしたら、ルミちゃんがずっと一緒に残ってくれたって」

「そうか。よかった。時間延長って、どっか出かけたのか」

「え・・・・お正月の買物」

言うなり、みさきの顔が歪んだ。懸命に泣くのをこらえていることが、謙次にはすぐにわかった。

「夜食、待ってて」

みさきは台所に駆け込んだ。謙次は気になって覗くと、台所に立って、みさきは声を殺して泣いていた。

その夜、謙次はみさきを抱いた。祥子との後であり、疲労は大きかったが義務だと思った。みさきの泣き方が、嬉し泣きでないことくらいわかっている。何があったのかともかく、愛人と同じ慰め方をしなければ可哀想だと思った。

謙次は祥子を思いだして懸命に持続させた。思い出す祥子はいつでも、肩パットの入ったスーツの上着だけを着て、下半身をむき出しにしてベッドに転がされていた。

みさきは謙次の腕の中で、義彦との屈辱的な時間が消えていくのを感じていた。祥子とのことも、何もかも、もうどうでもいいことのように思えた。

窓の外では、雨が雪に変わっていた。みさきは謙次の肩越しに雪を見た。

祥子は寝室の窓から雪を見ていた。

「雪よ。積もるかしら」

布団から起き上がり、義彦も窓辺に来た。雪など見もせずに祥子の腕をつかんだ。布団に押し倒した。覆いかぶさり、浴衣の裾を割った。

「やめてッ」

「義彦は動きを止めて祥子を上から見た。その目は物悲しく、祥子は優しく言った。

「ごめん・・・。今日、疲れているの」

「大倉とやりまくりゃ、疲れるよな」

「え‥‥」

「何もかも知っていた。大倉の女房に聞いた」

祥子の体が硬くなった。

「よくぞ毎回、いってるふりをして下さった。感謝している」

義彦は体を離し、座った。祥子は浴衣の衿を直し、向かい合った。すべてを話しあうつもりでいたとはいえ、この急場に何をどう話したらいいのか。

「俺、お前とのセックスは義務だった」

「義務‥‥。義務で月三回も?」

「ああ、義務。俺は別に良くはなかったけど、お前を喜ばせたかった。お前はセックスなしじゃ生きられないって思い込んでいた。何もかんじなかったんだろう?」

「・・・・・どうしてそんなこと、突然・・・」

「女はそんなもんだって。大倉の女房に聞いた」

「そう」

「ああ」

「ごめんなさい。別れたけど、関係していたことは事実です。ごめんなさい」

「よかったか」

「よかった」

「ふりはしなかったか」

「しなかった」

義彦は小さく笑った。

「女房とはできなくても、他人の女房とはできる。よくわかるよ、刺激が必要なんだ、セックスには」

「あなたには隠し通して、別れて、あなたとやり直そうと思ってた」

「今日、大倉の女房を呼び出して、素っ裸にしてやった」

「ウソ・・・・」

「やっちまうつもりでいたけど・・・できなかった」

義彦はそれっきり口をつぐんだ。

義彦はかつてみさきが言った「いい人間」という言葉が心にしみついていた。「いい人間」であればあるほど、バカを見る。祥子の裏切りに奈落へと落とされた時、義彦は決めたのだ。動物の本能のままに生きようと。抑制することが「いい人間」であるなら、何ら抑制せずに動くのは、動物としては正しい。喧嘩であれ、セックスであれ、喜怒哀楽であれ、本能のままに動いてやれと思った。それこそが「いい動物」であろう。

怪訝な目を向ける祥子に、義彦はそれ以上を語らなかった。

「お互い、大きな誤解をしていたな。俺もお前も、いつも無理して抱き合う必要なんか何もなかった」

「ね・・・。私はあなたを喜ばせたくて、それだけで演技していた。苦痛だった」

「俺も楽しくなかった。動物と男は欲情しなけりゃできないんだ。必死に欲情させることが苦痛だった」

「早く言えばよかった、私」

「ああ。だけど言えない事なんだ、男も女も」

義彦の目が笑っていた。祥子の目も笑っていた。

「別れないか」

義彦が言った。

「そうね」

祥子は両手ついて頭を下げた。

「申し訳ありませんでした」

義彦は静かに言った。

「俺、お前が他の男と寝たことは、たぶん許せる。許せないけど許そうと頑張る。だけど、別れる理由は別だ」

「言わなくてもいいわ。わかっている」

「お前も同じだろう」

祥子はうなずいた。お互いの義務や演技をあからさまにした瞬間、祥子は「夫婦は終わった」と思っていた。謙次といた時は、セックスに関して夫婦ですべてを話し合えば、必ずいい形に進められる自信があった。

しかし、すべてを口にした瞬間、今後も相手を信じてあって生きていくのは難しいだろうと思った。セックスが月に一度になったとしても、祥子は義彦に「義務」を疑うだろう。そして、義彦は祥子が本当に達していても「演技」を疑うだろう。その上、お互いに自分が疑われているかもしれないという辛さがある。

「私、甘かったわ。セックスの事は何もかも話せばいい、というものじゃないわね」

「俺もそう思ったよ。モヤモヤとさせておくのが一番いい」

「ね。間違ってた」

祥子は義彦と顔を見合わせ、笑った。夫も愛人も一度に失い、その不幸が祥子を少し楽にしていた。

終章

年が明け、十日がたった。

紛れもなく冬であるのに、新年はどこかに春を思わせる。

祥子は月島にマンションを借り、今日から新しい暮らしをスタートさせることになった。久が原の家からすでに荷物が運び出され、祥子は最後の掃除をすませると、義彦とワインを開けた。両家の親には、祥子が仕事だけに生きるという理由で押し切った。

「今までありがとう。あなたにたくさん優しくしてもらって、裏切った」

「お互いさまだ」

「大倉さんの奥様が一番りこうだったわね」

「ああ。彼女はきっとダンナに何も言わないよ。俺に裸にされたことも、君とのことを俺にぶちまけたことも」

「そう思う」

「きっと、うまく添い遂げるんだ、二人は」

「ん、大倉さんは義務を果たしているわ、この頃はきっと」

「な。女房は演技して」

「それも悪くないことね」

外でタクシーのクラックションが鳴った。

「迎えが来たわ。じゃ、行く」

「元気で」

「あなたも」

どちらからともなく、しっかりと抱き合った。義彦の匂いがした。祥子は初めて号泣した。

祥子を載せたタクシーは、中原街道を走っていく。

「運転手さん、遠回りしてガス橋の近くを走って下さい」

祥子の声に、運転手はうなずいた。

新春の休日、ガス橋は多摩川の春霞に煙っているように見えた。休日には義彦とよくこの近くで、ゴルフの練習をした。何もかもが、遠い遠い日のように思えた。初春の陽は、うらうらと多摩川に照っていた。

キッチンに差し込む初春の陽の中で、みさきはサンドイッチを作っていた。謙次と亜矢子が散歩から戻ったら、レモンティーでブランチを取るつもりだった。

みさきは夜の事を思った。このところ、謙次は休日に手を伸ばしてくることがある。どんな心境での変化があったのか。聞く気もなかった。

ただ、夫婦というものは毒を撒(ま)きあうことを避けるのが一番いいのだと。みさきは思っていた。何でも問いただし、お互いの腹の中をぶちまけあうのは「理解」ではない。「毒」である。

おそらく、謙次は義務感で抱いているのだろうと分かっていた。しかし、みさきはそれでも、セックスがないよりはずっとよかった。それに、義務感かどうか確かめていない以上、定かではない。それでいい。何であろうと、肌を触れ合っているほうがずっといい。

みさきは謙次に自分が演技をしていることを言う気はなかった。セックスレスの時には、あれほど望んだ行為なのに、みさきはあまり感じていなかった。ただ、この平和で安らぐ関係を続けるために、過激に演技していた。

しかし、すべてが演技ではなかった。本当に感じる時もある。それは、義彦の前で一糸まとわぬ姿をさらしている自分を想像する時であっ。

差し込み文書

第六章に夫はいかにもよさそうな人間に見える。女は「いい男」には飽きないが、「いい人間」には飽きるものだ。そして結婚し子供が産まれるとセックスも飽きるものだとも。

『謙次に抱かれる事ばかり考えていた。謙次はいつもジェットコースターで地の底まで急降下させ、一気に天空高く昇らせてくれる。その快感に何ら恥ずることなく叫び、謙次と一体になって揺れる。祥子は体中の細胞がすべて拡がり、大きく呼吸し始めるのを感じる。これは義彦とのセックスでは、絶対にもたらされないものであった』

ジェットコースターで地の底まで急降下させ、一気に天空高く昇らせてくれると記述されたセックスとはどのような行為を指しているかちょっと考えてみよう。

亀山早苗著引用

亀山早苗著引用彼女は時々、行きつけのバーや居酒屋で知り合った男性と、寝てしまうことがあるという。「本当は恋人と一緒に、少しでもアブノーマルなことをしてみたいんです。縛られたいという欲求もある。だけど、彼にはまたくそういう趣味がない。世間の常識が服を着て歩いているような人だから。

そういうところが、つきあっていて安心感をもたらしてくれる面もあるんですけどね。以前、『外で誰かに見られるかもしれないと思いながらしたら、すごくスリルがあると思わない?』と、水を向けてみたことがあるんです。

すると彼は、『スリルなんて欲しいとは思わない。刺激なんてなくても幸せだと思えるのが、本当の愛情じゃないか』って。彼の言うことが真理かなあ、と思うんですよ。だけど私は、刺激がないと生きていけないところがある。

だからときどき、彼に黙って、他の男性と寝てしまうんです。その人のことを好きになるなんてことはありません。実はこの間、3Pしちゃたんです。男性ふたりに攻められ続けて、最後には前とアナル、両方にペニスを入れられて‥‥」

瑞穂さんは、そのときの興奮を思い出したのか、顔を真っ赤にした。アナルセックスというのも今の時代、どのくらい一般的なのかよくわからないのだが、まだ「誰もがする」とはいえない範疇にいるのだろう。

日本のアダルトビデオでも、それほど「普通」ではないはずだ。ヨーロッパのホテルに泊まって、ブルーフィルムを見ると、必ずといっていいくらいヴァギナとアナル、両方に入れるのが「お約束」。一対一の関係でもそうだ。

そもそも、最近のブルーフィルムは、男ふたりに女ひとり、あるいは男女数人が入り乱れてというパターンが非常に多い。

いずれにしても、女性はヴァギナとアナルの両方に、ときとして同時に入れられ、最後にはアナルと口では射精を受け止める。もしくは、男性ふたりとも女性の顔面に射精する、というのがパターンだ。顔射精は、世界共通の男の願望なのだろうか。

それはともかく。瑞穂さんの3P体験はかなり強烈だったようだ。

「私、両方にペニスを受け入れるというのを一度やってみたかたんです。アナルは以前つきあっていた男性に開発されて・・・・。もちろん、今の彼はアナルに入れようとする発想はないみたいですけど。

両方同時というのは、それはそれは強烈な快感でした。終わった後、しばらく体が震えて寒気がしておかしくなるかと思ったほど、きっと、今まで味わったことのないような感覚を得て、脳がパニックを起こしたんでしょうね。毛布にくるまって、熱いコーヒーを飲んだら、ようやく人心地がつました」

そういう体験をしてしまうと、恋人とのセックスが、つまらないものになってしまうのでないだろうか。そう問うと、瑞穂さんは、首を強く横に振った。

「だって彼とのセックスは、愛情確認ですから、彼以外の男性とのセックスは、私にとって、刺激に過ぎないんです。日常には決して持ち込まない、自分だけの世界だから、もちろん葛藤はありますけどね。こんなことをしていていいのか、とか、彼にばれたらどうしよう、とか」

女性が葛藤を抱く場面は、まだある。彼がしたいということを、どこまで受け入れるか。かつて、ある女友だちが、

「彼は明るいところでセックスしたがるのだけど、私は暗いところでしたい」

と言ったことがある。

私にはノーマルとアブノーマルの境界線が分からないから、あえて分ける気はしない。もし、信頼できる相手が、どれかを要求してきたら、取り敢えずは受け入れてみてもいいと、考えている。やってみてから、自分の感情をじっくり見据えてみたい。

体験というのは、とても大事だと思う。体験自体が大事というよりは、その体験から自分が何を感じるのか、そして人に対してどういうイメージをもち、最終的に、自分は

どういう人間なのかを考えることが大事なのではないだろうか。体験は、そのよすがになる。

自分の中には、自分で知らない感情がたくさん眠っている。もちろん、知らなくていい面もあるかもしれない。だが、自分の中に眠っているいろいろな感情を知るのはとても面白いことだし、「自分にはこんな面がある」ということを知ることで、自分をコントロールする術もわかってくる。バランスをとりやすくなっていくのだ。

また、自分を知ることは結局、他人に対しても理解できる範囲が広がるということだろう。いろいろな体験を重ねていくことで、それまで知らなかった自分の一面を知ると、戸惑いはあったとしても、ものごとや人への対処、対応がきっと違ってくるはずだ。

一般的になっていないだろうが、アナルセックスだって、私には、それほど変態的な行為とは思えない。なぜなら、肛門には末梢神経が集中しているから、快感がないわけがないのだ。

衛生面に気をつけて、じっくり開発していけば、膣とはまた違った感覚を得られるに違いない。「どんな快感があるのだろう」と考えると、わくわくしてくるのではないか。

新しい快感を得たとき、人はその前とは少しだけ「何か」が変わる。それまで、アナルセックスが異常なことだと決めつけていたとしたら、「ちっとも異常なことじゃないんだ」と思うだろう。

たとえ、自分には合わなかったとして、異常なことではないと感じるのは、アナルセックスをしている他の人にたいして共感にもつながるし、次の性的欲望の助走になるかもしれない。

危険でない限り、何でもした方がいい、と個人的には思う。そのことによって、大げさに言えば「新たな自分」を知り、「新たな価値観」を体得していけるのだから。

私にはノーマルとアブノーマルの境界線が分からないから、あえて分ける気はしない。もし、信頼できる相手が、どれかを要求してきたら、取り敢えずは受け入れてみてもいいと、考えている。やってみてから、自分の感情をじっくり見据えてみたい。

「葛藤」は「体験」によって克服できる?

あるとき、私は他人のセックスを見る機会を得た、それはおもしろい体験だったし、多少興奮も味わうことができたが、どうやら、私自身は、他人のセックスを見ることで大きな歓びを感じるタイプではないらしいと知った。だが、他人のセックスを見ることで、非常に興奮する人の気持ちは、分かるような気がする。

セックスしている女性に自分を投影して、興奮する女性もいるのだろうし、視覚と聴覚に飛び込んでくる女性の反応に、強い刺激を感じる男性もいるのだろう。

同じように、本格的なSMショウを見た友人が、

「すごくおもしろかったけど、自分にはSMは向いていないことがよく分かった」

と言っていたことがある。彼女は、機会があればSMをやってみたいと言っていたのだが、ショウをみて、自分にはそこまでの趣向がないと、わかったのだそうだ。

正統なSMには、挿入は存在しない。「恥ずかしい目に遭うと興奮する」のし、あくまでも「ごっこ」の範囲内だと感じたらしい。

自分がしてみたいのは、あくまでも「SMの真似事」であって、真似事だから興奮するのだ、と。見たり聞いたり体験したり、ということがいかに自分の本当の気持ちを知るのに役立つかがよくわかる。

何度も言うようだが、セックスで大事なのは、自分を呪縛しているすべてのものや思考からの解放だと思う。そのためにも、あらゆる体験は必要だ。もちろん、その体験をするためには、いろいろなリスクも伴うかもしれないが、それは自分自身が秤にかけて考えるしかない。

セックスに、コンプレックスや葛藤はつきものだ

「こんなセックス、おかしいのではないだろうか」「私のセックスは間違っているのではないか」

そうやって悩むくらいなら、他人のセックスを覗き見したり、したいことをしてみたりしたほうがいい。体験は、おそらく葛藤を凌駕(りょうが)する。セックスにおいては、合意さえあればタブーはないと思えるはずだ。

体験は無駄にはならい。というより、体験を無駄にしない、というある種のしたたかさが、セックスにおいても、生きる上でも必要なのではないだろうか。

快感を得る自由を他人任せにしてはいけない

マスターベーションであっても、いったん、オーガズムを得てしまえば、次のセックスで得やすくなるのは分かっている。ひょっとしたら、彼にどう思われているか、という以上に、自分自身が、欲望の虜になるのが、怖いのかもしれない。

確かに、オーガズムに達すると、女性たちは理性が吹き飛んでしまう。体も、自分のものであって、自分のものではないような動き方をするし、そのとき自分がどんな声を上げているのか、どんな顔をしているのか考える余裕もなくなる。だが、それを心配しても始まらない。

むしろ男たちは、そうやってオーガズムに達し、そこに没入する女性を見ることを歓びとしているのだから、不安に思う必要はない。自分が彼女をオーガズムに至らせることができた、と感じるのは、男にとっては自信につながる。

達したときに乱れすぎる彼女を見て、それで嫌になった、嫌いになったというような話は聞いたことがない。万が一、そんな男性がいるとしたら、そういう男は、女性側から願い下げにしたほうがいい。

自分の心も体にも、まだまだ未知の部分が残されている。オーガズムを得られたとしても、その快感は、もっともっと強まる可能性が大きい。凄まじいオーガズムに何度も翻弄されてしまいには失神してしまったという女性もたくさんいる。

かと思うと、ときには、どう頑張っても、オーガズムに達することのできない場合もある。相手のことを好きで、何のマイナス理由もないのに、オーガズムがやってこない。そんなときもあるのだろう。

快感というものは、必ずしも自分でコントロールできるわけではない。女性の快感は、それほど、複雑かつ深いものなのだ。だからこそ、まずは自分自身で、把握できるところは、把握しておかなければいけない。自分の性感を、彼という名の他人に、任せきりにしてはいけない。

ホテルの駐車場や非常階段なんかでもしたことがあって、すごく刺激的な体験だったスワッピングを好む、などというのは、一般常識からは少し離れるだろう。イギリス人の彼とのセックスは、とてもよかったとう。彼のペニスが入ってきたとき、彼女は、それまで感じたことのない感覚を味わった。自分が相手を「好きだ」と思い、「したい」と感じた。

相手も同じように思っている。そんなときにするセックスはおそらく極上だ。自ら求めるものが手に入ったとき、人は大きな達成感と満足感を得るはずだから。

大人のセックスですから、バイブレーターを使ったり、鞭で打たれたりっていのも、料理の香辛料みたいなもので、楽しめたんですけどねぇ‥‥」

そこまでいって、彼女は深いため息をついた。

「ひとつになっている、という感じ。それがすごくうれしかった。『ずっと入れてて』と叫んだそうです。

お互い心を開いて

彼とは、それから毎晩、一緒にいた。彼女はさらに詳しく、自分の経歴や婚約者に振られたこと、今までセックスをいいと思ったことは一度もなかったことを、問わず語りに話した。彼も自分の育った環境や、それまでの女性経験などはなしてくれた。お互い心を開き、セックスについても話し合った。心を開ける相手に巡り会うのは難しいことだが、伶香さん自身がオープンになっていたから、彼との関係もうまくいったのではないだろうか。

だが、時間は残酷だ。彼女が、日本に帰るときがやってくる。

「初めに変だと思ったのは、彼のセックスにすごくサディスティックなところがある点でした。でも、あたしもちょっとマゾの気味があるから、縛ったりされるのは嫌じゃなかったんです。

大人のセックスですから、バイブレーターを使ったり、鞭で打たれたりっていのも、料理の香辛料みたいなもので、楽しめたんですけどねぇ‥‥」

そこまでいって、彼女は深いため息をついた。

男性のオーガズムは射精すれば性欲を満たしオーガズムは得られる

女性はそうはいかないのだ、性欲を満たしオーガズムに達する条件は、二人の間の愛情と、信頼関係と、さらにプラス精神安定の三つの条件が揃っていることが必要不可欠であり「膣そのものは女性のからだの中でも桁外れに鈍感で快感」を感じられない性器であり、それを男性に提供するというマイナス条件下で行われる、愛情豊かな肌のふれあい前戯を十二分におこない逡巡しつつ心からふたりが楽しむ環境へと埋没しまず前戯によって一回目のオーガズムへと達してあげる。膣挿入のち勃起持続力「勃起持続力に乏しければ『ノーブルウッシングC型』を用いて膣挿入しパートナーがオーガズムに達するようにピンポイントで責められることで、何回でもオーガズムへ誘うことが可能であり、強靭な体力も持続力も必要としない、翌日の仕事に影響を与えることが少ない、そしてパートナー満足させることができる」に富んだ平均的太長いペニス「自信がなければ避妊用具『ソフトノーブル』を膣内に挿入すると男女双方に新たな刺激と興奮を与えられる」を用い強弱を加えじらすなど多様な性戯を用い一時間前後のセックスでなければ女性の性欲が満たされ「イク」ということはまず望み薄である。

いくらセックス好きである女性であっても月に何回でも「イク」ということはないのが現実である。セックスを義務と考えそして夫の気持ちを考え演技を行うことも妻としての愛情の一環であるというのも一般常識である。

しかし、中高年男性は膣腔の締め付ける力と刺激と興奮がなければ自らのペニスを膣へ挿入してからの持続力には限界があるし、刺激と興奮なければ萎えてしまう。

「肌のふれあいは皮膚を刺激する

この刺激は皮膚に散在している知覚神経を促し、脳が活性化する。パートナーの肌のぬくもりを感じる快い感覚は自律神経系に働いて、イライラや、不安の解消にも役立ち、心を安定させ、成人病やボケの予防にも役立つ」と言うのだが、もしそれが本当だとしたら、三〇代でセックスレスの夫婦はどんどん老化が進むということになるのだろうか。

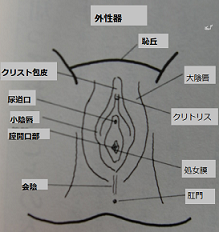

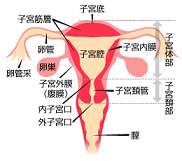

女性の性感帯は陰核、陰唇、膣口、乳首、尿道口、Gスポット(クリトリス裏側)、耳、首からなる約8部位からなるとWikipediaでは記している。が、それら8部位は前戯としての性感帯であって大脳皮質においてドーパミンが放射され「小オーガズム」として得られる。男性との性交では、膣内で心地よさ感じればドーパミンが放射され「中オーガズム」として得られる

そしてセックスの中心子宮頚管(噴門)付近から快感が子宮全体へ伝わると収縮し始めドーパミンが大量に躰全体に放射され「大オーガズム」が得られる。と言われております。

オーガズムに達するメカニズムは膣の三分の一(外側)が強い収縮を起こす。最初の収縮は二秒から四秒に続き、後のほうの収縮は0.八秒の間をおいて起きる。膣の内側三分の二がやや広がる。

子宮が収縮する。絶頂に達し、からだ中が熱くなる。体の様々な箇所で筋肉が収縮し始める。いわゆる全身痙攣(けいれん)を引き起こすし、呼吸数、心拍数が高まり、血圧が三割ほども高くなる。

声を出す例もみられる。子宮が3-15回ほどの筋収縮が起こる、これが究極のオーガズムとして脳内物質ドーパミンの分泌される量により小オーガズム、中オーガズム、大オーガズムに分類されるのは明らかでありオーガズムとして定義づけできる。「Wikipedia」提供文献からから推測される。

「オーガズムをいちばん感じるのが生理前、『排卵時に常態的に引き起こす子宮微細動(子宮噴門が震え、精子を取り込む吸引細動』を引き起こす。その時しかオーガズムを得られない女性もいる。

一方周期的に身体奥深くの子宮頸部(噴門)そのものが心地よい衝動を欲している女性もいる。若い男女がセックスによって繋がろうとする動物的本能といってよい。

メイクラ(自慰)による女性オーガズムを得られる部位がGスポット、(膣内壁の上側六センチほどのところ、恥骨の裏側と子宮頸管の前側の間にあり「ここを刺激しても何も感じない女性もいる一方で、液体を射出する女性もいる。

一般的セックスのときいちばん感じる生理前、排卵時に引き起こす子宮微細動時(子宮頸部「又は噴門ともいう」が激しく震え、精子を子宮内に取り込む吸引細動)が外部から直接心地よい刺激が与えつづけられると子宮そのものも激しく震えマックスに達する。

性感帯として最も感じるところは、噴門といわれる部位である。口、膣噴門、子宮噴門、肛門である。男は二つだが、女性は四つある。男性と女性の性の深さの違いがこれでわかるような気がしてならない.

日本人は膣(長さ:十一センチ前後)及び膣奥を心地よく愛撫するペニスは最大勃起時太さ:二十五センチ前後、長さ:十六センチ前後であればよしとする報告もあるが。先に述べた日本人の平均長さ:十三・五センチ程度であれば、

子宮頚部又は子宮噴門(うずら卵)にちょっと当たるような感覚か与える程度である。実際の感覚としては、女性の性欲の疼きを満足させるほどの刺激と興奮は与えらないだろう。

膣は伸びるし、広がるし、子宮は押されると腹部奥へと後退してしまうからだ。そして膣という部位はそもそも性感を感じない器官だ、その外側に性感帯はあるのだ。

だから、亀頭縁がキンキンに固くなっている部分で膣内をセクシャルテクニックを用い充分に時間をかけ愛撫する持久力も重要だ。

ノーブルウッシングB型あるいはC型は先端部(ペニスの質感・人肌に最も近い軟質シリコーン製、ゴムアレルギー症の人も使用できる)容易にセックスの中心(子宮噴門)そしてGスポットを愛撫することができる。

当該ノーブルウッシングB型あるいはC型は性行為後に膣温水洗浄することによって、性感染症予防、懐妊予防として特許取得したものであり、性行為を目的としていなかった。

ところが、社内外臨床試験者のひとりが中折・勃起不全に陥って妻へ当該を愛情に富んだ情熱を込めてソフト感触であったり激しく使ったところ、妻の身体から絶大な性的アクションがあることを発見した。

ソフトノーブル通販提供

あとがき

「セックスレス」という、妙におしゃれな言葉が出てきたころ、その言葉の軽やかさにホッとしたのか、頻繫に男たちが言い始めた。

「うちもセックスレスなんだ。そろそろどうにかしないと、女房が切れちゃうと思ってるんだけど。年に二回くらいは義務を果たさなきゃダメかなァ」

「俺のところもセックスレス状態。女房とやるのは拷問だもんな・・・・」

「先月、義務を果たしたから、もう年内は勘弁してもらうよ」

やがて、「セックスレス」という現象は、マスコミでも取り上げられるようになったが、なぜか「妻サイドの拒絶」に焦点を当てることが多い。しかし、わたしの耳に入って来るのは、「夫サイドの回避」が圧倒的である。女たちは声高にセックスの話はしないという事はあるにしろ、それにしても夫達の回避の声が届きすぎる。

わたしの耳に入った限りは彼らは、夫婦仲は決して悪くない。妻と別れる気などまったくない。ただ、妻とセックスしたくないという。

彼らの口からは、ため息交じりに必ずといっていいほど、ひとつの言葉が出る。

「義務」

私は男たちの、この心理に関心を持った。マスコミで言われる「妻サイドの拒絶」ではなく、「夫サイドの回避」と「義務感」を軸に、いつかテレビドラマを書いてみたいと思っていた。

そんな折に、以前から長編書き下ろし小説を勧めて下さった幻冬舎の見城徹社長がおっしゃった。

「夫たちが妻とセックスしたくないという、そのセックスレスをテーマにして書いてみる気はありませんか」

驚いた。

私はそのテーマを長編小説にすることを決心した。が、何しろ長編小説など書いたことがない。いままでに少女小説やテレビドラマのノベライズはあっても、大人向けのものは初めてである。それには「決心」と言っていいほどの、パワーの入る決断であった。

書くにあたり、まず妻たちと話がしたいと思った。本当に夫が回避しているのか。もしそうならば、妻は義務で施しをいただく行為をどう考え、どう受け止めているのか。あるいはマスコミで言われるとおり、妻たちの方が拒絶しているのか。

幻冬舎を通じてお願いした取材の申し込みは、ことごとく断られた。かたく秘匿を約束しても、名を隠したまま電話でもいいと言っても、土壇場で断って来たケースも少なくない。

その度に、私は妻たちの辛さを見る気がした。セックスを拒絶する側を優位と考えた時、もしも、妻たちが優位にあるなら、取材に応じる人が幾人かはいてもいい気がしてならなかった・むろん、妻サイドの拒絶も多かろうが、マスコミで言われているよりははるかに多く、妻たちが夫の回避に悩んでいるのではないか。

取材は出来なかったが、義務としてのセックスで満たされるわけがない。それでも彼女たちは健気に応えているのだろう。それは紛れもなく、

「演技」

である。

私の中で、「義務と演技」というタイトルができていた。

書き進めながら、「一夫一妻制」という結婚の形態が、男女の本能に逆らっている事なのではないかと思いに、何度もぶつかった。

筆者が幸せなセックスを力ずくで持って行こうとしても、登場人物の夫は「義務」に悩み、妻は「演技」で応える。結婚前の二人が経験したようなセックスライフを、何とか結婚生活に再現させたいと、幾度も試みた。しかし、登場人物たちは頑として「義務」と「演技」から解き放たれなかった。これが現実なのかもしれない。

「結婚」という形態が男女に及ぼす心理を考えると、「セックスレス」という現象は、おそらく大昔からあったはずである。ただ、誰も口にしなかっただけであろうと思う。むろん、満ち足りたセックスライフを送っている夫婦も多いはずだし、断言はできないが、「結婚」と「セックス」は共生しにくい。考えれば考えるほど、書けば書くほど、そう思わざるをえなかった。

本能を抑え込むのが「いい人間」」ならば、本能のままに生きるのは「いい動物」だと、以前どなたかおっしゃっているのを、ふと思い出した。

「結婚」が共闘と、平和と、安らぎをもとめるものである以上、その正しい制度の中では男も女も「いい動物」にはなりえまい。

だからといって、多夫多妻制や愛人を作ることがいいと言うのでは決してない、現状の結婚制度の中で、どうしていくべきなのか。そこから考えるしかない。

一九九五年十一月 東京・赤坂にて 内館牧子

恋愛サーキュレーション図書室