フロイトが精神分析家として本格的に報告した最初の症例である一八歳のドラも、そのヒステリー症状の根底にあるのは男性恐怖症だったといわれる。ただし、ドラがフロイトのもとを訪れたのは、男性恐怖症の治療のためではなくて、神経性の咳、失声、失神といった心因性の身体症状、つまりヒステリー症状によってであった

香山リカ著から

香山リカ著から

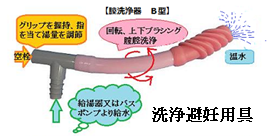

煌めきを失った性生活は性の不一致となりセックスレスになる人も多い、タブー視されがちな性生活、性の不一致の悩みを改善しセックスレス夫婦になるのを防いで新たな刺激・心地よさ付与し、特許取得ソフトノーブル、ノーブルウッシングB型は避妊法としても優れている

第4章 性と恋愛と 心の悩み 分析編

「症状の背後に隠された性的な意味」をあぶり出そうとしたフロイト

「性」をはじめて精神医学の舞台で本格的に語ったのは「精神分析学の父」といわれるジークムント・フロイトだ。フロイトが精神分析家として本格的に報告した最初の症例である一八歳のドラも、そのヒステリー症状の根底にあるのは男性恐怖症だったといわれる。ただし、ドラがフロイトのもとを訪れたのは、男性恐怖症の治療のためではなくて、神経性の咳、失声、失神といった心因性の身体症状、つまりヒステリー症状によってであった。

思春期になり、別荘地でK家と家族ぐるみの交際をするようになる。しかし、父とこのK夫人には性的関係がある事などから、次第にK夫人とは疎遠になる。そして、一四歳のときK氏に突然、キスをされ、一六歳のときには愛を告白される。一方、父親はドラの頼みにもかかわらず、K夫人やK一家との関係を絶とうとしない。その中で、ドラの症状はますます激しくなっていく。

フロイトは、ドラの症状の背景を次のように解釈している。

K氏の接近は、ドラに性的興奮を呼び起こすものであった。しかし、彼女自身はそれを自分で認めず抑圧したために、吐き気や男性恐怖症といった症状になった。神経性の咳は、K氏への愛情、父とK夫人の性的な場面の想像、またK夫人との同一化の結果などにより起きたものとされる。

フロイトは、次のように言う。

「彼女は、嵐のような抱擁のなかで、唇の上の重ねられた接吻ばかりでなく、身体に対して勃起した性器の圧迫を感じたのだ、と私は考える。この衝撃的な知覚は、回想から除外され抑圧されて、胸郭上の無害な圧迫感に置き換えられてしまったが、それは抑制された源から、異常な強さをえていたのだ。すなわちこれもまた、下半身から上半身への移動である。」(『フロイト著作集5』懸田克躬、高橋義孝訳・人文書院・一九六九年)

しかし、フロイトによる治療は、ドラの申し出により三ヶ月で中断となる。その理由をフロイトは、ドラはフロイトを父親やK氏と見て感情移転を起こしたのに、それをうまく扱えなかったことにある、としている。また、ドラはK夫人に対して同性愛的な感情を抱いたのに、フロイトがそれをきちんと解釈して伝えなかったのも、治療半ば中断になってしまった原因と自己分析している。

このように、ドラの男性恐怖症な態度やヒステリー症状の中核にあるのは「性」にほかならない、と断言するフロイトに対して、日本の精神分析学者である北山修は、論文の中でこう言う。

「患者の抵抗に抗して症状の背後に隠された性的な意味を素直な言葉で明らかにすることこそが精神分析に固有のものだという理念が、この実例とともに具体的に示されたわけである。素直な言葉による性の領域への接近とは、産婦人科医の態度に譬えられ、通俗的な遠慮を排除し、治療という大義のためになすべきことをなし、言うべきは言うというものである。」(「フロイトの症例『ドラ』から学ぶ」、『九州大学心理学研究』、二〇〇〇年第一巻)

この本の冒頭でも述べたような私の最近の臨床の場での態度も、これに近いのだろうか。すなわち”通俗的な遠慮を排除し”、「立ち入った話になりますが、ご主人との夫婦生活は」などと聞くようにしている、というものだ。たしかにそれは「素直な言葉による性の領域への接近」かもしれないが、フロイトと違うのは、そこで聞きたいのはあくまでその人の具体的な性生活であって、決して「症状の背後に隠された性的な意味」をあぶり出そうとしているわけでも、その解釈を患者さんに伝えようとしているわけでもない、ということである。

フロイトに対する批判のポイントとは?

北山氏はこのように述べた後で、すべてを性的次元で解釈しようとするフロイトには、とくに日本の精神分析学者を中心に批判の声も上がっている、としていくつかの意見を紹介する。そもそも日本人は、人間の営みを心の営みと性との関連で考えることに抵抗があるのだろう。北山氏の論文から、その批判のポイントを要約して引用させてもらおう。1 フロイトの目標が、最初からエディプス・コンプレックスと性シンボリズムの証明に設定されてしまっている。

2 分析当時、四三歳だった「男盛り」のフロイトは、分析に対して「男根的」な侵入的態度を取っている。それが早すぎる性解釈を生み出し、その調子は興奮に満ちている。

実は読者も、この赤い布をひらひらさせて舞う闘牛士に向け突進する闘牛のような介入に、闘牛場の興奮を味わうことになり、最後には、女性闘牛士はそれをかわして去っていく。

3 この少女は、性的に積極的なK氏によって侮辱されたのであり、またドラの主張を認めない父親により、自尊心をひどく傷つけられている可能性がある。ところが、フロイトはそれに共感的ではなく、好きな男性に言い寄られて求愛を受けないのが「わからない」と言う。

4 彼女は、大人たちの「いけにえ」「交換条件」にされているのである。父親にK氏夫人が性的関係にあるため、もしK氏にドラが提供されて関係が出来るなら、両家はお互いに女性を交換したことで一見丸く収まることになる。

5 もちろんフロイトは、ドラの病理を青年期固有の問題として考えていない。今ではJ.

Glenn(一九八〇)たちが強調するように、急激に高まる性への意識や性の嫌悪感、さらに同性愛傾向、大人へのアンビヴァレンツと対決姿勢、純粋なものを追求する傾向などが思春期や青年期の特徴であることが知られている。

このように、ドラは性的な問題に巻き込まれていることは確かだが、症状のすべてを性的に解釈するのは無理がある、というのが批判の焦点になっている。

北山氏はその後、さらに、症例ドラを性的モデル以外の考え方の解釈の仕方をいくつか提示する、たとえば母親との関係から考える、という視点がフロイトには抜けているとする。

「誰もが気づくように、母親を求める彼女の依存欲求や、その前に立ち現れる男たちが母親的でないことに対する同性愛的な怒りや失望を発見することは難しくない。」

そして、「この患者の言動がフロイトが理解するほど極端に性的なシンボリズムに満ちていたのなら、それはむしろ性愛化の病理として重症であることを示唆しており、精神療法を行うためには困難な治療関係を予測させるサインであったち考えられる」とも言う。

たしかに、日本の場合、若い女性が何らかの精神症状を訴えて来院した場合、精神科医はパートナーや父親との関係を考えるより、まず母親とのあいだに何か葛藤や問題がなかったか、と考えるのではないだろうか。すべてを「性的関係」で考えようとするフロイトの解釈は、いくつもの可能性のひとつにすぎないとして、北山氏はこの論文をこうしめくくる。

「これまでこの症例報告からは読者はフロイトの言う事ばかり聞いてきたことを反省するとき、初めてドラの言いたいことが聞こえて来るように思う。実は、多くの場合、フロイトの考えはよく分かるのだが、その声が大きくて、またそれに対抗して主張するドラも声高で、ドラの内なる密やかな声が聞こえにくい。こうして、私たちが分析家として彼女と会ったなら、しばらくフロイトの言ったことを忘れ、彼女の訴えを聞きながら何も解釈しないでこちらの頭の中に何か思い浮かぶのか、ぜひとも知りたいところである。」

おそらく北山氏のこの論文は、フロイトを神のようにあがめ、その理論を批判する事など許されない、と信奉する分析家たちに向けて書かれているものなのだろう。

しかし、一般の臨床現場でも同じことが言えるのか、というと状況は少し違う。

医学で語られる性は、より身体的な問題へシフトしている

先ほども述べたように、分析中心に治療をしているわけではない精神科では、このように「すべてを性的に解釈する」というフロイト流の考えとは全く別の事が行われている。やや大げさな言い方をすると、すべてが性的ではない次元で解釈されるか、そもそも性的な話題がほとんど取り上げられることもないのだ。おそらく今なら、ひとつの症例を取り上げて、北山氏の論文とはまったく対極的な手法で、解釈をすることも可能だろう。つまり、友人関係や母子関係の葛藤によって起きたと考えられているケースを、性的シンボリズムの解釈を中心に考え直す、ということだ。

フロイトが活躍した一九世紀末のオーストリアは、史上まれにみる文化の爛熟を示し、それまで厳しく抑圧されてきた「性」も一気に解放された時代といわれる。それでも、医学の世界で堂々と「性」を語ろうとしたフロイトは、激しい批判にさらされたといわれている。

「性」が抑圧から解放へと移り変わろうとしていたフロイトの時代は、学問の最先端を走っていたフロイトは率先して「性」を語り、実際の生活で「性」についてのタブーがなくなっている今は、逆に「性」について医学の場では語りにくくなっているのかもしれない。

しかも、最近、医学の場で語られる「性」は、その舞台を精神分析的な精神医学から、より生物学的な精神医学、さらには婦人科や泌尿器科へと移しつつある。つまり、医学で語られる性は、心理的な問題からより身体的な問題にシフトしつつあるようなのだ。

これはどういうことかと言うと、「性」がフロイトの時代のように無意識に抑圧されたさまざまな葛藤の表現や象徴と考えられるのではなく、より即物的に語られるということだ。たとえば、セックスについての相談も受け付けます、とうたうある産婦人科クリニックの相談項目にはこうある。

「女性の性機能障害(性交痛、挿入障害)、パートナーの性機能障害(ED、早漏)性感染症、セックスレスなど」

おそらくこのクリニックの場合、相談者は結婚している女性で、さらに「夫婦のあいだでのセックスは当然だ」という前提のもと、それを阻む何らかの要因を取り除く、というのが治療の方針になるのだろう。本書の前半で紹介したような、「心の満足を得るために従軍慰安婦になりたいが、どうしたらよいのだろう」といった未婚の若い女性の相談などは想定されていないと思われる。

しかし、ここまで繰り返し述べてきたように、セックスそれ自体は身体的な行為であり、動物的本能と直結した行為であるにもかかわらず、一方で心の問題とも深く結びついている。

フロイトとのように、「すべてを性的な問題として深読みする」というのは今の時代にそぐわないかもしれないが、かといって逆に「すべてはからだの機能の問題」と即物的に捉えすぎるのも問題ではないか。